森鷗外

森 鷗外(もり おうがい、文久2年1月19日[1]〈1862年2月17日[2][注釈 1]〉- 大正11年〈1922年〉7月9日)は、日本の明治・大正期の小説家、評論家、翻訳家、教育者、陸軍軍医(軍医総監=陸軍中将相当)、官僚(高等官一等)。位階勲等は従二位・勲一等・功三級、医学博士、文学博士。本名は森 林太郎(もり りんたろう)。

| 森 鷗外 (もり おうがい) | |

|---|---|

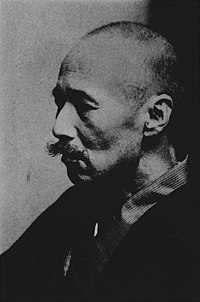

54歳の森鷗外(1916年) | |

| 誕生 |

森 林太郎(もり りんたろう) 1862年2月17日 石見国津和野町田村(現在の島根県鹿足郡津和野町町田) |

| 死没 |

1922年7月9日(60歳没) 東京府(現・東京都) |

| 墓地 | 禅林寺 |

| 職業 | 小説家、評論家、翻訳家、陸軍軍医、官僚、教育者 |

| 言語 | 日本語 |

| 国籍 |

|

| 教育 | 医学博士、文学博士 |

| 最終学歴 | 東京大学医学部 |

| 活動期間 | 1889年 - 1922年 |

| ジャンル | 小説、翻訳、史伝 |

| 主題 | 近代知識人の苦悩 |

| 文学活動 | 反自然主義、高踏派 |

| 代表作 |

『舞姫』(1890年) 『うたかたの記』(1890年) 『ヰタ・セクスアリス』(1909年) 『青年』(1910年) 『雁』(1911年) 『阿部一族』(1913年) 『山椒大夫』(1915年) 『最後の一句』(1915年) 『高瀬舟』(1916年) 『渋江抽斎』(1916年) |

| 主な受賞歴 |

勲一等旭日大綬章(1915年) 贈従二位(1922年、没時叙位) |

| デビュー作 | 『於母影』(1889年) |

| 配偶者 |

登志子(1889年 - 1890年) 志げ(1902年 - 1922年) |

| 子供 |

於菟(長男) 茉莉(長女) 杏奴(次女) 不律(二男) 類(三男) |

|

影響を与えたもの

| |

石見国津和野(現在の島根県鹿足郡津和野町)出身。東京大学医学部[注釈 2]卒業。大学卒業後、陸軍軍医になり、陸軍省派遣留学生としてドイツでも軍医として4年過ごした。

帰国後、訳詩編「於母影」、小説「舞姫」、翻訳「即興詩人」を発表する一方、同人たちと文芸雑誌『しがらみ草紙』を創刊して文筆活動に入った。その後、日清戦争出征や小倉転勤などにより創作活動から一時期遠ざかったものの、『スバル』創刊後に「ヰタ・セクスアリス」「雁」などを発表。乃木希典の殉死に影響されて「興津弥五右衛門の遺書」を発表後、「阿部一族」「高瀬舟」など歴史小説や史伝「澁江抽斎」なども執筆した。

陸軍を退いた後は宮内省に転じ、帝室博物館(現在の東京国立博物館・奈良国立博物館・京都国立博物館等)総長や図書頭を死去まで務めたほか、帝国美術院(現:日本芸術院)初代院長なども歴任した。

生涯

編集生い立ち

編集1862年2月17日(文久2年1月19日)、鷗外こと森林太郎は石見国鹿足郡津和野町田村(現・島根県鹿足郡津和野町町田)で生まれた[3]。代々津和野藩の典医を務める森家(禄高は50石[1])では、祖父と父を婿養子[注釈 3]として迎えているため、久々の跡継ぎ誕生であった[注釈 4]。

藩医家の嫡男として、幼い頃から『論語』『孟子』といった漢学書とオランダ語などを学び、養老館では四書五経を復読した。当時の記録から、9歳で15歳相当の学力と推測されており[4]、激動の明治維新期に家族と周囲から将来を期待されることになった。

1872年(明治5年)、廃藩置県などをきっかけに10歳の鷗外は父と上京する。現在の墨田区東向島に住む。

東京では、官立医学校(ドイツ人教官がドイツ語で講義)への入学に備えてドイツ語を習得するため、同年10月に私塾の進文学社[注釈 5]に入った。その際に通学の便から、鷗外は政府高官の親族である西周の邸宅に一時期寄宿した。

翌年、残る家族も住居などを売却して津和野を離れ、父が経営する医院のある千住に移り住む。

東京医学校生

編集1873年(明治6年)11月、鷗外は入校試問を受け、第一大学区医学校・東京医学校医学本科予科(定員約60人、修業年限3年[5])[6]に実年齢より2歳多く偽り、満11歳10ヶ月[注釈 6]で入学した。

当時は、大学制度確立までの過渡期であり、校名が頻繁に変更されるほどで、入学年齢制限は14 - 17歳であった[7]。

入学は9月であったが、定員約60名の最大定員100名に達しなかったため、学生募集が続けられており、実年齢を偽った鷗外のほか、上限年齢を超えた18歳と19歳の応募者も入学し、新入生は71名だった[8]。しかし、そのうち本科に進めるのは30名に過ぎず、さらに上級の落第者と編入生も加わり、予科生は厳しい競争にさらされた。鷗外の属したドイツ語中位のクラスで落第せず卒業したのは24名のうち11名、下位クラスでは41名のうち2名であった[8]。

鷗外は、同校医学本科(定員約30人、修業年限5年)に進学し、ドイツ人教官たちの講義を受けた。一方で、医学館教授の佐藤元長に漢文・漢詩、漢方医書を学んだ。漢文は依田學海と伊藤松渓(孫一)からも学び、佐藤応挙から漢詩と和歌を学びながら、漢詩・和歌を作っていった[9]。

西洋語にも堪能な鷗外は、「寄宿舎では、その日の講義のうちにあった術語だけを、希臘(ギリシア)拉甸(ラテン)の語原を調べて、赤インキでペエジの縁に注して置く。教場の外での為事は殆どそれ切である。人が術語が覚えにくくて困るというと、僕は可笑しくてたまらない。何故語原を調べずに、器械的に覚えようとするのだと云いたくなる。」と自伝的小説「ヰタ・セクスアリス」で自身の学習法を記している。

妹の回想には、下宿に同居して鷗外の世話をしていた祖母が、卒業試験前に文学書を読みふける鷗外を心配するくだりがあり、卒業試験の最中に下宿が火事になって講義ノート類を焼失したり、鷗外のノートに漢文の書き込みを見つけた外科学のシュルツ教授から反感を買ったりしたこともあったが[10]、1881年(明治14年)7月4日、満19歳5ヶ月[注釈 7]、東京医学校本科を席次8番で卒業した。首席で卒業した同級生の三浦守治(のち東京帝国大学教授)は

余ガ大学ニ在ルヤ同級生ニ森林太郎ノ俊才アリ、高橋順太郎ノ勉強アリ。共ニ畏敬セル競争者ナリキ

と門下生に語っており、卒業席次上位10名の中で他者より5 - 7歳年下の鷗外は優秀であった[10]。

陸軍軍医として任官

編集しかし、卒業後の鷗外は、医者や役人また教育者、ましてや軍人になることは考えず、なにか物書きを夢見ており、文部省派遣留学生としてドイツに行く希望を持ちながら、父の病院を手伝っていた。その進路未定の状況を見かねた同期生の小池正直(のちの陸軍省医務長)は、陸軍軍医本部次長の石黒忠悳に鷗外を採用するよう長文の熱い推薦状を出しており、また親友の賀古鶴所(かこ・つると(のち日本耳鼻咽喉科学の父といわれる陸軍軍医)は、鷗外に陸軍省入りを勧めていた。結局のところ鷗外は、同年12月16日に陸軍軍医副(中尉相当)になり、東京陸軍病院に勤務した[注釈 8]。

妹・小金井喜美子の回想によれば、若き日の鷗外は、四君子を描いたり、庭を写生したり、職場から帰宅後しばしば寄席に出かけたり(喜美子と一緒に出かけたとき、ある落語家の長唄を聴いて中座)していたという[11]。

ドイツ留学

編集入省して半年後の1882年(明治15年)5月、鷗外は東京大学医学部卒業の同期8名の中で最初の軍医本部付となり、プロイセン王国の陸軍衛生制度に関する文献調査に従事した。早くも翌年3月には『医政全書稿本』全12巻[注釈 9]を役所に納めた。1884年(明治17年)6月、衛生学を修めるとともにドイツ帝国陸軍の衛生制度を調べるため、ドイツ留学を命じられた[注釈 10]。7月28日、明治天皇に拝謁し、賢所に参拝。8月24日、陸軍省派遣留学生として横浜港から出国し、10月7日にフランス南部マルセイユ港に到着。同月11日にドイツ帝国首都ベルリンに入った。鷗外は横浜からマルセイユに至る航海中のことを「航西日記(こうせいにっき)」に記している。

最初の1年を過ごしたライプツィヒ(1884年11月22日–翌年10月11日)で、生活に慣れていない鷗外を助けたのが、昼食と夜食をとっていたフォーゲル家の人たちであった[注釈 11]。

また、黒衣の女性ルチウスなど下宿人たちとも親しく付き合い、ライプツィヒ大学ではホフマンなどよき師と同僚に恵まれた。軍事演習を見るために訪れたザクセン王国の首都ドレスデンでは、ドレスデン美術館のアルテ・マイスター絵画館にも行き、ラファエロ『システィーナの聖母』を鑑賞した。

次の滞在地ドレスデン(1885年10月11日–翌年3月7日)では、主として軍医学講習会に参加するため、5か月ほど生活した。王室関係者や軍人との交際が多く、王宮の舞踏会や貴族の夜会、宮廷劇場などに出入りした。その間、2人の大切な友人を得た。1人は鷗外の指導者でザクセン王国軍医監のウィルヘルム・ロートで、もう1人は外国語が堪能な同僚軍医のヴィルケ(鷗外は「ヰルケ」と表記)[注釈 12]である。鷗外はドレスデンを離れる前日、ナウマンの講演に反論し、のちにミュンヘンの一流紙『Allgemeine Zeitung』上で論争となった(鷗外・ナウマン論争)。

ミュンヘン(1886年3月8日–翌年4月15日)では、鷗外はミュンヘン大学のペッテンコーファーに師事した。研究のかたわら、邦人の少なかったドレスデンと異なり、同世代の原田直次郎や近衛篤麿など名士の子息と交際し、よく観劇していた。

次のベルリン(1887年4月16日–翌年7月5日)でも早速、北里柴三郎とともにコッホに会いに行っており、細菌学の入門講座を経てコッホの衛生試験所に入った[注釈 13]。当時の居室は現在もなお、当時の状況をとどめ森鷗外記念館として公開されている。

9月下旬、カールスルーエで開催される第4回赤十字国際会議の日本代表(首席)としてドイツを訪れていた石黒忠悳に随行し、通訳官として同会議に出席。9月26・27日に発言し、とりわけ最終日の27日は「ブラボー」と叫ぶ人が出るなど大きな反響があった[注釈 14]。

会議を終えた一行は、9月28日にオーストリア=ハンガリー帝国首都ウイーンに移動し、万国衛生会に日本政府代表として参加した。11日間の滞在中、鷗外は恩師や知人と再会した。1888年(明治21年)1月、大和会の新年会でドイツ語の講演をして公使の西園寺公望に激賞されており、18日から田村怡与造大尉の求めに応じてクラウゼヴィッツ『戦争論』を講じた。留学が一年延長された代わりに、地味な隊付勤務(プロイセン近衛歩兵第2連隊の医務)を経験しており、そうしたベルリンでの生活は、ミュンヘンなどに比べ、より「公」的なものであった。ただし、後述するドイツ人女性と出会った都市でもあった。

同年7月5日、鷗外は石黒とともにベルリンを発ち、帰国の途についた。英国首都ロンドン(保安条例によって東京からの退去処分を受けた尾崎行雄に会い、詩を4首贈った)やフランス首都パリに立ち寄りながら、7月29日にマルセイユ港を後にした。

9月8日に横浜港へ着き、午後帰京。同日付で陸軍軍医学舎の教官に補され、11月には陸軍大学校教官の兼補を命じられた。帰国直後、ドイツ人女性が来日して滞在一月(1888年9月12日 - 10月17日)ほどで離日する出来事があり、小説「舞姫」の素材の一つとなった[注釈 15]。後年、文通をするなど、その女性を生涯忘れることはなかったとされる[14]。鷗外はドイツ留学中のことを「獨逸日記」に記している。

初期の文筆活動

編集1889年(明治22年)1月3日、『読売新聞』の付録に「小説論」[注釈 16]を発表し、さらに同日の『読売新聞』から、弟の三木竹二とともにカルデロンの戯曲「調高矣津弦一曲」(原題:サラメヤの村長)を共訳して随時発表した。その翻訳戯曲を高く評価したのが徳富蘇峰であり、8月に蘇峰が主筆を務める民友社の雑誌『国民之友』夏期文芸付録に、訳詩集「於母影」(署名は「S・S・S」(新声社の略記)[注釈 17])を発表した。その「於母影」は、日本近代詩の形成などに大きな影響を与えた。また「於母影」の原稿料50円を元手に、竹二など同人たちと日本最初の評論中心の専門誌『しがらみ草紙』を創刊した(1889年10月-1894年8月。日清戦争の勃発により59号で廃刊)[注釈 18]。

このように、外国文学などの翻訳を手始めに(「即興詩人」「ファウスト」などが有名)[注釈 19]熱心に評論的啓蒙活動を続けた。当時、情報の乏しい欧州ドイツを舞台にした「舞姫」を蘇峰の依頼により『国民之友』1890年1月に発表した。続いて「うたかたの記」(『しがらみ草紙』1890年8月)、1891年1月28日「文づかひ」(「新著百種」12号)を相次いで発表したが、とりわけ日本人と外国人が恋愛関係になる「舞姫」は、読者を驚かせたとされる。そのドイツ三部作をめぐって石橋忍月と論争を、また『しがらみ草紙』上で坪内逍遥の記実主義を批判して没理想論争を繰り広げた。

1889年(明治22年)に東京美術学校(現・東京藝術大学)の美術解剖学講師を[注釈 20]、1890年9月から約2年間東京専門学校の科外講師を[15]、1892年(明治25年)9月に慶應義塾大学部の審美学(美学の旧称)[注釈 21]講師を委嘱された(いずれも日清戦争出征時と小倉転勤時に解嘱)。

日清戦争出征と小倉「左遷」

編集1894年(明治27年)夏、日清戦争の勃発により、8月29日に東京を離れ、9月2日に広島の宇品港を発った。翌年の下関条約の調印後、5月に近衛師団付き従軍記者の正岡子規が帰国の挨拶のため、第2軍兵站部軍医部長の鷗外を訪ねた[注釈 22]。

清との戦争が終わったものの、鷗外は日本に割譲された台湾での勤務を命じられており(朝鮮勤務の小池正直とのバランスをとった人事とされる)、5月22日に宇品港に着き(心配する家族を代表して訪れた弟の竹二と面会)、2日後には初代台湾総督の樺山資紀らとともに台湾に向かった。4か月ほどの台湾勤務を終え、10月4日に帰京。

翌1896年(明治29年)1月、『しがらみ草紙』の後を受けて幸田露伴や斎藤緑雨と共に『卍』を創刊し、合評「三人冗語」を載せ、当時の評壇の先頭に立った(1902年廃刊)[注釈 23]。

その頃より、評論的啓蒙活動が戦闘的ないし論争的なものから、穏健的なものに変わっていった[16]。1898年(明治31年)7月9日付『万朝報』の連載「弊風一斑 蓄妾の実例」の中で、児玉せきとの交情をあばかれた[注釈 24]。

1899年(明治32年)6月に軍医監(少将相当)に昇進し、東京(東部)、大阪(中部)とともに都督部が置かれていた小倉(西部)の第12師団軍医部長に「左遷」[注釈 25]された(1899年6月19日-1902年3月26日)。19世紀末から新世紀の初頭を過ごした小倉時代には、歴史観と近代観にかかわる一連の随筆などが書かれた[17]。

またドイツ留学中、田村怡与造に講じていた難解なクラウゼヴィッツ『戦争論』について、師団の将校たちに講義をするとともに、師団長井上光などの依頼で翻訳を始めた[注釈 26]。その内部資料は、他の部隊も求めたという。

小倉時代に「圭角がとれ、胆が練れて来た」と末弟の森潤三郎が記述したように、その頃の鷗外は、社会の周縁ないし底辺に生きる人々への親和、慈しみの眼差しを獲得していた[注釈 27]。

私生活でも、徴兵検査の視察などで各地の歴史的な文物、文化、事蹟と出会ったことを通し、特に後年の史伝につながる掃苔(探墓)の趣味を得た[注釈 28]。

新たな趣味を得ただけではなく、1900年(明治33年)1月に先妻(1889年に結婚して翌年離婚)であった赤松登志子が結核により再婚先で死亡したのち[注釈 29]、母の勧めるまま1902年(明治35年)1月、18歳年下の荒木志げと見合い結婚をした(41歳と23歳の再婚同士)。さらに、随筆『二人の友』に登場する友人も得た。1人は仏教曹洞宗の僧侶玉水俊虠(通称「安国寺」)で、もう1人は同郷の俊才福間博[注釈 30]である。2人は鷗外の東京転勤とともに上京し、鷗外の自宅近くに住み、交際を続けた[注釈 31]。

軍医トップへの就任と旺盛な文筆活動

編集1902年(明治35年)3月、鷗外は第1師団軍医部長の辞令を受け、新妻とともに東京に赴任した。6月、廃刊になっていた『めざまし草』と上田敏の主宰する『芸苑』とを合併し、『芸文』を創刊(その後、出版社とのトラブルで廃刊したものの、10月に後身の『万年艸』を創刊)。当時は、12月に初めて戯曲を執筆するなど、戯曲に関わる活動が目立っていた。

1904年(明治37年)2月から1906年(明治39年)1月まで、鷗外は日露戦争に第2軍軍医部長(最初発令の時は乙軍といわれた)として出征[注釈 32]。奥保鞏大将の幕下に属す。

1907年(明治40年)10月、陸軍軍医総監(中将相当)に昇進し、陸軍省医務局長(人事権を持つ軍医のトップ)に就任した[注釈 33]。

同年9月、美術審査員に任じられ、第1回文部省美術展覧会(初期文展)西洋画部門審査の主任を務めた[18]。

1909年(明治42年)に『スバル』が創刊されると、同誌に毎号寄稿して創作活動を再開した(木下杢太郎のいう「豊熟の時代」)。「半日」「ヰタ・セクスアリス」「鶏」「青年」などを同誌に載せ、「仮面」「静」などの戯曲を発表。『スバル』創刊年の7月、鷗外は、東京帝国大学から文学博士の学位を授与された。しかし、直後に「ヰタ・セクスアリス」(同誌7月号)が発売禁止処分を受けた。しかも、内務省の警保局長が陸軍省を訪れた8月、鷗外は陸軍次官・石本新六から戒飭(かいちょく)された。同年12月、「予が立場」でレジグナチオン(諦念)をキーワードに自らの立場を明らかにした。

1910年(明治43年)、慶應義塾大学部の文学科顧問に就任(教授職に永井荷風を推薦)し、慶應義塾幹事の石田新太郎の主導により、上田敏を顧問に、永井荷風を主幹にして、「三田文學」を創刊した。またその年には、5月に大逆事件の検挙が始まり[注釈 34]、9月に『東京朝日新聞』が連載「危険なる洋書」を開始して6回目に鷗外と妻の名が掲載され、また国内では南北朝教科書問題が大きくなりつつあった。そうした閉塞感が漂う年に「ファスチェス」で発禁問題、「沈黙の塔」「食堂」では社会主義や無政府主義に触れるなど政治色のある作品を発表した。

1911年(明治44年)にも「カズイスチカ」「妄想」を発表し、「青年」の完結後、「雁」と「灰燼」の2長編の同時連載を開始。同年4月の「文芸の主義」(原題:文芸断片)では、冒頭「芸術に主義というものは本来ないと思う。」としたうえで、

と結んだ。

また陸軍軍医として、懸案とされてきた軍医の人事権をめぐり、陸軍次官の石本新六と激しく対立した。ついに医務局長の鷗外が石本に辞意を告げる事態になった。結局のところ陸軍では、医学優先の人事が継続された。階級社会の軍隊で、それも一段低い扱いを受ける衛生部の鷗外の主張が通った背景の一つに、山縣有朋の存在があったと考えられている[注釈 35]。

1912年(明治45年)から翌年にかけて、五条秀麿を主人公にした「かのやうに」「吃逆」「藤棚」「鎚一下」の連作を、また司令官を揶揄するなど戦場体験も描かれた「鼠坂」[注釈 36]などを発表した。当時は、身辺に題材をとった作品や思想色の濃い作品や教養小説や戯曲などを執筆した。もっとも公務のかたわら、『ファウスト』などゲーテの3作品をはじめ、外国文学の翻訳・紹介・解説も続けていた。

1912年(大正元年)8月、「実在の人間を資料に拠って事実のまま叙述する、鷗外独自の小説作品の最初のもの」[20]である「羽鳥千尋」を発表。翌9月13日、乃木希典の殉死に影響を受けて5日後に「興津弥五右衛門の遺書」(初稿)を書き終えた[注釈 37]。

これを機に歴史小説[注釈 38]に進み、歴史其儘の「阿部一族」、歴史離れの「山椒大夫」「高瀬舟」などのあと、史伝「渋江抽斎」(『大阪毎日』『東京日日』1916年1月13日-5月20日)に結実した。ただし、1915年(大正4年)頃まで、現代小説も並行して執筆していた。1916年(大正5年)には、後世の鷗外研究家や評論家から重要視される随筆「空車」(むなぐるま)を[注釈 39]、1918年(大正7年)1月には随筆「礼儀小言」を著した[注釈 40]。

晩年

編集1916年(大正5年)4月、鷗外は任官時の年齢が低いこともあり、トップの陸軍省医務局長を8年半勤めて退き、予備役に編入された。翌1918年(大正7年)12月、帝室博物館(現:東京国立博物館)総長兼図書頭として宮内省に入り[注釈 41]、翌年1月に帝室制度審議会御用掛に就任した[注釈 42]。

さらに1918年(大正7年)9月、帝国美術院(現:日本芸術院)初代院長に就任した。元号の「明治」と「大正」に否定的であったため、宮内省図書頭として天皇の諡と元号の考証・編纂に着手した。しかし『帝諡考』は刊行したものの、病状の悪化により、自ら見い出した吉田増蔵に後を託しており、後年この吉田が未完の『元号考』の刊行に尽力し、元号案「昭和」を提出した[注釈 43]。

1922年(大正11年)7月9日午前7時すぎ、鷗外は親族と親友の賀古鶴所らが付き添うなか、腎萎縮、肺結核のために死去。最期に死の床で「馬鹿馬鹿しい」とうわごとを言ったとされる[21]。満60歳没。

余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス

で始まる最後の遺言(7月6日付)が有名であり[注釈 44]、その遺言により墓には「鷗外」の号はもとより、生前の階級、位階、勲等などを一切を排して「森林太郎ノ墓」とのみ刻された。

上京した際に住んだ鷗外ゆかりの地である東京市本所区の弘福寺に埋葬され、遺言により中村不折が墓碑銘を筆した。戒名は貞献院殿文穆思斎大居士。なお、関東大震災の後、北多摩郡三鷹村(現・東京都三鷹市)の禅林寺[注釈 45]と出生地の津和野町の永明寺に改葬された。

人物評

編集評論的啓蒙活動

編集鷗外は自らが専門とした文学・医学、両分野において論争が絶えない人物であった。文学においては理想や理念など主観的なものを描くべきだとする理想主義を掲げ、事物や現象を客観的に描くべきだとする写実主義的な没理想を掲げる坪内逍遥と衝突する。また医学においては近代の西洋医学を旨とし、和漢方医と激烈な論争を繰り広げたこともある。和漢方医が7割以上を占めていた当時の医学界は、ドイツ医学界のような学問において業績を上げた学者に不遇であり、日本の医学の進歩を妨げている、大卒の医者を増やすべきだ、などと批判する。松本良順など近代医学の始祖と呼ばれている長老をはじめ専門医は誰も相手にしなかったが、鷗外は新聞記者などを相手にして6年ほど論争を続けた[22]。

鷗外の論争癖を発端として論争が起きたこともある。逍遥が『早稲田文学』にシェークスピアの評釈に関して加えた短い説明に対し、批判的な評を『しがらみ草紙』に載せたことから論争が始まった。このような形で鷗外が関わってきた論争は「戦闘的啓蒙主義」[23]などと好意的に評されることもあるが、啓蒙家の名に値するといえるのか疑問視する見方もある[24]。30歳代になると、日清戦争後に『めさまし草』を創刊して「合評」をするなど、評論的活動は、穏健なものに変わっていったことから、小倉時代に「圭角が取れた」という家族の指摘もある。

幅の広い文芸活動と交際

編集肩書きの多いことに現れているように、鷗外は文芸活動の幅も広かった。たとえば、訳者としては、上記の訳詩集「於母影」(共訳)と、1892年(明治25年)–1901年(明治34年)に断続的に発表された「即興詩人」とが初期の代表的な仕事である。「於母影」は明治詩壇に多大な影響を与えており、「即興詩人」は、流麗な雅文で明治期の文人を魅了し、その本を片手にイタリア各地を周る文学青年(正宗白鳥など)が続出した。

戯曲の翻訳も多く(弟の竹二が責任編集を務める雑誌『歌舞伎』に掲載されたものは少なくない)[注釈 46]、歌劇(オペラ)の翻訳まで手がけていた[注釈 47]。

ちなみに、訳語(和製漢語)の「交響楽、交響曲」を作っており、6年間の欧米留学を終えた演奏家、幸田延(露伴の妹)と洋楽談義をした(「西楽と幸田氏と」)。そうした外国作品の翻訳だけでなく、帰国後から演劇への啓蒙的な評論も少なくない[注釈 48]。

翻訳は、文学作品を超え、ハルトマン『審美学綱領』のような審美学(美学の旧称)も対象になった。単なる訳者にとどまらない鷗外の審美学は、坪内逍遥との没理想論争にも現れており、田山花袋にも影響を与えた[注釈 49]。その鷗外は、上記の通り東京美術学校(現東京芸術大学)の嘱託教員(美術解剖学・審美学・西洋美術史)をはじめ、慶應義塾の審美学講師、「初期文展」西洋画部門などの審査員、帝室博物館総長や帝国美術院初代院長などを務めた[注釈 50]。

交際も広く、その顔ぶれが多彩であった。しかし、弟子を取ったり文壇で党派を作ったりすることはなかった。ドイツに4年留学した鷗外は、閉鎖的で縛られたような人間関係を好まず、西洋風の社交的なサロンの雰囲気を好んでいたとされる[注釈 51]。官吏生活の合間も、書斎にこもらず、同人誌を主宰したり、自宅で歌会を開いたりして色々な人々と交際した。

文学者・文人に限っても、訳詩集「於母影」は5人による共訳であり、同人誌の『しがらみ草紙』と『めさまし草』にも多くの人が参加した。とりわけ、自宅(観潮楼)で定期的に開催された歌会が有名である。その観潮楼歌会は、1907年(明治40年)3月、鷗外が与謝野鉄幹の「新詩社」系と正岡子規の系譜「根岸」派との歌壇内対立を見かね、両派の代表歌人を招いて開かれた。以後、毎月第一土曜日に集まり、1910年(明治43年)4月まで続いた。伊藤左千夫・平野万里・上田敏・佐佐木信綱等が参加し、「新詩社」系の北原白秋・吉井勇・石川啄木・木下杢太郎、「根岸」派の斎藤茂吉・古泉千樫等の新進歌人も参加した(与謝野晶子を含めて延べ22名)[25]。

また、当時としては女性蔑視が少なく、樋口一葉をいち早く激賞しただけでなく、与謝野晶子と平塚らいてうも早くから高く評価した。晶子(出産した双子の名付け親が鷗外)やらいてうや純芸術雑誌『番紅花』(さふらん)を主宰した尾竹一枝など、個性的で批判されがちな新しい女性達とも広く交際した[注釈 52]。その鷗外の作品には、女性を主人公にしたものが少なくなく、ヒロインの名を題名にしたものも複数ある(「安井夫人」、戯曲「静」、「花子」、翻訳戯曲「ノラ」(イプセン作「人形の家」))。

晩年、『東京日日新聞』に連載した「渋江抽斎」などの史伝作品は読者および編集者からの評判が悪く、その評価は必ずしも芳しいものではなかった。没後、新潮社と他二社とが全集18巻の刊行を引き受けたので、かろうじて面目が立った。1936年(昭和11年)、木下杢太郎ら鷗外を敬愛する文学者らの尽力によって岩波書店から『鷗外全集』が『漱石全集』と並んで刊行され、権威があると思われるようになった[26]。

小林勇によると晩年の幸田露伴は鷗外について、「森という男は恐ろしく出世したい根性の人だった」「森という男は蓄財の好きなやつさ。心は冷い男だ。なにもかも承知していて表に出さぬ」と語ったという[27]。

軍医として

編集鷗外は陸軍軍医であったが、軍医として一番深くかかわったのは、兵食問題と脚気問題である[28]。ここでは、この2つの問題との関わりについて扱う。また、軍医としては本名の森林太郎で活動しているが、便宜上、鷗外と表記する。

鷗外は軍医として医学先進国のドイツに4年間留学した。留学中に執筆した兵食に関する二本の論文『日本兵食論』および『日本兵食論大意』は、師のホフマンらの研究論文と1882年(明治15年)頃の日本国内論文を種本にして書かれたもので、どちらもその論旨は日本食は悪くないであった[29]。留学中、脚気についての見解を上官の石黒忠悳から催促されていたが、石黒へ送った論文『日本兵食論大意』において「米食と脚気の関係有無は余敢て説かず」と書き、脚気に関わることを拒否している[30]。

1888年(明治21年)9月に帰国した鷗外は、同年11月の大日本私立衛生会において『非日本食論は将にその根拠を失わんとす』と題して演説を行った。日本食にはタンパク質が足りないとの批判があるが新しい研究によれば日本食でも不足はないと主張した。そのなかで「ローストビーフに飽くことを知らないイギリス流の偏屈学者のあとについて非日本食を唱えて…ある権力家の説をただちに認めて教義となし、この偽造の通則から根拠のない細則を作り…」と述べ、明言はせずとも海軍軍医の高木兼寛を指して、脚気の原因はタンパク質の不足であり西洋食にしなければならないという高木の意見を非難した[31]。

1889年(明治22年)8月–12月、陸軍兵食試験の試験委員に任命され主任を務めた。当時の最先端の栄養学を駆使した画期的な人体実験を実施した。試験結果は、熱量、タンパク補給能力、体内活性度のすべてで米食が最も優秀、次が麦食、洋食が最も不良であった[32](詳細は「日本の脚気史#陸軍兵食試験」を参照)。

その一方で、陸軍の各現場では脚気対策として麦飯を採用し、効果をあげていた(詳細は「日本の脚気史#現場での麦飯採用」を参照)。

日清戦争にあたり陸軍は戦時陸軍給与規則を公布し、戦時兵食の主食として「1日に精米6合」と定めた。日清戦争とその後の台湾平定を併せると、陸軍の脚気患者数は4万人、脚気死亡者数は4千人という事態であった(詳細は「日本の脚気史#日清戦争での陸軍脚気流行」を参照)。日清戦争時に大本営運輸通信長官であった寺内正毅は、のちに当時を振り返り、麦飯支給を石黒忠悳に反対され中止したことがあると暴露したが、鷗外が石黒の賛成者だったとも語っている[33][注釈 53]。

1901年(明治34年)8月2日、『軍医学会雑誌』に「脚気予防トシテ軍隊ニ麦飯ヲ給シタル起源ニ就テ」が掲載された。そこには、大阪鎮台病院の堀内利国が麦飯給与を試行し、脚気が減ったこと、全国の師団でも麦飯給与が行われ陸軍の脚気が消滅したことが書かれていた[34]。

1901年(明治34年)8月31日、鷗外は『脚気減少は果して麦を以て米に変へたるに因する乎』と題する論文を発表。麦飯にした年と脚気激減の年の符合に因果関係はなく、関係あるとするのは前後即因果の誤謬であると主張した。しかし、その主張の根拠となる事実は何も示してはいない。この論文について山下政三は、好意的に読み返しても医学を論じた文にはみえず支離滅裂な内容であり感情が爆発して論理が整わないまま発表したのだろうと述べている[35]。

日露戦争において、大本営陸軍部は輸送の困難さなどを理由に戦時兵食規定のまま白米食を当面採用することにし、麦飯の採用を後回しにした[36](詳細は「日本の脚気史#日露戦争での陸軍脚気惨害」を参照)。鷗外は第2軍の軍医部長であったが、まだ広島にいた1904年(明治37年)4月8日、第2軍の戦闘序列(指揮系統下)にあった鶴田第1師団軍医部長、横井第3師団軍医部長が「麦飯給与の件を森(第2軍)軍医部長に勧めたるも返事なし」(鶴田禎次郎『日露戦役従軍日誌』)だったとの記録がある[37]。その「返事なし」をどのように解釈するかは意見が分かれる[注釈 54]。

陸軍は8月から部分的に麦飯にし始め、後に陸軍全体で麦飯にしたものの、日露戦争での陸軍の脚気患者数は約25万人、脚気死者数は約2万7千人となった(詳細は「 日本の脚気史#日露戦争での陸軍脚気惨害」を参照)。日露戦争時に陸軍の衛生に責任を持つ大本営陸軍部野戦衛生長官であった小池正直は、日露戦争での陸軍脚気惨害について海軍から強く批判され、陸軍省医務局長を辞任[38]。鷗外は後任として陸軍省医務局長に就任。その直後から、脚気の原因解明を目的とした脚気病調査会の創設に向けて動き、「臨時脚気病調査会」が陸軍大臣の監督する国家機関として設立された(詳細は「日本の脚気史#陸軍省主導による臨時脚気病調査会の設置」を参照)。

鷗外は、1916年(大正5年)4月に陸軍省医務局長を辞任して予備役となるまで臨時脚気病調査会会長をつとめた。5月からは臨時委員に任命され、没年の1922年(大正11)年7月までつとめた[39]。最後に出席した1921年(大正10年)10月28日の第25回総会は、大部分がビタミンBに関する研究報告であった。『医海時報』は、「内容の充実したもので、脚気調査は即ち一新紀元を画すべく期待さるるに至った」と報じている[40]。

臨時脚気病調査会は「脚気ビタミン欠乏説」をほぼ確定し、1924年(大正13年)に廃止されたが、その後の脚気病研究会の母体となった。鷗外が創設に動いた臨時脚気病調査会は、脚気研究の土台を作り、ビタミン研究の基礎を築いた[注釈 55]。反面、「その十六年間の活動は、脚気栄養障害説=ビタミンB欠乏症(白米原因)説に柵をかけ、その承認を遅らせるためだけにあったようなものであった」と否定的にとらえる見方もある[注釈 56][注釈 57]。

鷗外と小池正直の共著で発行した『衛生新編』において、鷗外は1914年(大正3年)9月に改訂増補第5版を発行し、第4版までなかった「脚気」を初めて追加している。ただ、当時脚気の原因をめぐって医学界が混乱していたこともあり、様々な権威者たちの見解を列記しただけで、鷗外自らの見解を記述してはいない[41]。

陸軍兵食規則の主食は、鷗外が陸軍医務局長の時代に精米から米麦に変更されている。陸軍給与令は『勅令第四十三号』(大正2年3月29日)[42]により、陸軍戦時給与規則細則は『陸達二十号』(大正3年8月17日)[43]により変更された。

脚気惨害をめぐる議論

編集陸軍の脚気惨害における鷗外の責任について対立する見解が存在する。

鷗外が脚気惨害を助長したとする非難の多くは筋違いである[44]として、以下の見解がある[注釈 58]。

- 陸軍の脚気惨害の責任について。戦時下で陸軍の衛生に関する総責任を負うのは大本営陸軍部の野戦衛生長官(当時の陸軍省医務局長が就任し、日清戦争では石黒忠悳、日露戦争では小池正直)である。鷗外には陸軍の兵食を決定する権限はなかった。鷗外が陸軍省医務局長に就任し権限を得たのは、脚気惨害が起きていた日露戦争が終わったあとである。

- 鷗外が白米飯を擁護したことが陸軍の脚気惨害を助長したという批判について。日露戦争当時、麦飯派の寺内正毅が陸軍大臣であった(麦飯を主張する軍医部長がいた)[注釈 59]にもかかわらず、大本営が「勅令」として指示した戦時兵食は、日清戦争と同じ白米飯(精白米6合)であった。その理由として、軍の輸送能力に問題があり、また脚気予防(理屈)とは別のもの(情)もあった。その別のものとは、白米飯は当時の庶民が憧れるご馳走であり、麦飯は貧民の食事として蔑まれていた世情を無視できず、また部隊長の多くも死地に行かせる兵士に白米を食べさせたいという心情である[45]。

- 鷗外の「陸軍兵食試験」が脚気発生を助長したとの批判について。兵食試験は、当時の栄養学に基づく試験であり、脚気とは関係がない。その試験結果を上官の石黒忠悳が歪めて用い、あたかも脚気の試験であったかのように誤用したためである[46]。

鷗外への非難の主なものを以下に記す。ただし、その非難の内容が適切かを問わずに記載する。

- 白米食を麦飯食に代えると脚気が激減する現象が見られたにもかかわらず戦時中は白米食を強要した[47]。

- 海軍の兵食改良を徹底して非難した。鷗外は留学先からわざわざ高木を非難する論文まで送っており、これは日本国内における脚気栄養説への攻撃にも利用された。コッホが細菌を発見するまで人類は病気のメカニズムすら把握していなかった。海軍や高木が行い、陸軍でも日露戦争開戦前に取り入れて成果の挙がっていた「原因は(当時は)わからないが結果として脚気が治る」という現在で言う疫学であるイギリス流の医学に基づく対症療法を認めなかった。

- 論理にこだわり過ぎて、学術的権威に依拠し過ぎた[注釈 60]。原因が判明しないまま全軍に取り入れることはできないというのは一面で正しいものの見方であるが、経験が蓄積され、あるいは研究が進展してからもなお細菌説に固執した。軍医、しかも高官にまで出世する立場にあるならば、ビタミンなどの微小栄養素が発見前であることから原因の説明ができない高木の栄養説を攻撃する前に、徴兵主体の兵士の健康を確保するべきであったが、鷗外にとってそれは重要ではなかった。コッホの助言によって東南アジアでの同種の栄養素欠乏症であるベリベリの調査が行われ、「動物実験とヒトの食餌試験」という手法が日本にも導入された。この結果、細菌説の支持者だった臨時脚気病調査会の委員が栄養説へ転向したが、会長の鷗外はこれを罷免した。また麦飯派の寺内が求めた麦飯の効能の調査については、栄養の問題そのものを調査会の活動方針から排除した。

- 日清戦争時に上官の石黒に同調した[注釈 61][注釈 62]。石黒は日清戦争当時に土岐頼徳からの麦飯支給の稟議を握りつぶし、日清戦争後の台湾の平定(乙未戦争)でも白米の支給を変えてはならないと通達した。石黒自身は、脚気を根絶可能とし、実際に患者を減らした海軍と異なり「脚気根絶は甚だ困難」という談話さえ発表している。土岐が台湾で独断の麦飯支給で脚気の流行を鎮めると、軍規違反を問うて即刻帰京させ、5年後に予備役に追い込んだが軍法会議は開かなかった。軍法会議を開いた場合、軍規違反を起こした士官の上官としての統率責任と、そもそもなぜ軍規違反に至ったかの経緯が公になるためである。しかし石黒が隠そうとした「麦飯で脚気が減った」経緯を知る元台湾鎮台司令官の高島鞆之助は陸軍大臣になると石黒を辞任させた。鷗外が同調した上官とはこのような人物であり、同じ陸軍の軍医が麦飯で脚気を減らしてもなお高木の栄養説の欠陥を批判するのみで、脚気患者を減らすことを目的とした対策は採らず、日露戦争での膨大な戦病死を惹起した。

年譜

編集※日付は1872年までは旧暦

- 1862年(文久2年)1月19日 - 石見国津和野藩(現・島根県鹿足郡津和野町)に、藩医・森静泰(後に静男と改名)、峰子の長男として生まれる。養子が多かったため、久々の跡継ぎ誕生となる。

- 1867年(慶応3年)11月 - 村田久兵衛に論語を学ぶ。

- 1868年(明治元年)3月 - 米原綱善に孟子を学ぶ。

- 1869年(明治2年) - 養老館で、四書を一から読み直す。

- 1870年(明治3年) - 五経、オランダ語を学ぶ。

- 1871年(明治4年) - 藩医の室良悦にオランダ語を学ぶ。

- 1872年(明治5年)

- 1873年(明治6年)

- 6月 - 津和野町の家を売却し、祖母、母なども上京。

- 11月、第一大学区医学校予科(後に東京医学校へ改称。現:東京大学医学部)に入学。

- 1877年(明治10年) - 東京医学校が東京開成学校と合併して東京大学医学部に改組され、その本科生になる。

- 1880年(明治13年) - 本郷龍岡町の下宿屋「上条」に移る。翌年3月、下宿先で火災に遭い、講義ノートなどを失う。

- 1881年(明治14年)

- 1882年(明治15年)

- 1884年(明治17年)

- 1885年(明治18年)

- 1886年(明治19年)3月 - ミュンヘンに移る。大学衛生部に入学し、ペッテンコーフェルに衛生学を学ぶ。

- 1887年(明治20年)

- 1888年(明治21年)

- 1889年(明治22年)

- 1890年(明治23年)

- 1891年(明治24年)

- 1892年(明治25年)

- 1893年(明治26年)11月 - 陸軍一等軍医正(大佐相当)に昇進し、軍医学校長になる。

- 1894年(明治27年)

- 7月 - 日清戦争が勃発。

- 8月 - 東京から広島市に向かう。

- 11月 - 大連に上陸。

- 1895年(明治28年)

- 1896年(明治29年)

- 1897年(明治30年)

- 1898年(明治31年)

- 8月 - 『時事新報』にて箴言集「智恵袋」(ドイツ人作家・Adolf Freiherr von Knigge著『Über den Umgang mit Menschen』の抄訳・翻案)連載開始。

- 10月 - 近衛師団軍医部長兼軍医学校長に就任。

- 1899年(明治32年)

- 1902年(明治35年)

- 1903年(明治36年)

- 1月 - 長女・茉莉誕生。

- 3月 - 『新小説』にて箴言集「慧語」(スペイン人作家バルタサル・グラシアン著、ショーペンハウエル訳『Handorakel und Kunst der Weltklugheit (原題Oráculo manual y arte de prudencia)』の抄訳・翻案)連載開始。

- 1904年(明治37年)

- 2月 - 日露戦争が勃発。

- 4月 - 第2軍軍医部長として、広島市の宇品港を立つ。『うた日記』を書く。

- 1905年(明治38年) - 奉天会戦勝利後、残留していたロシア赤十字社員の護送に尽力。

- 1906年(明治39年)

- 1907年(明治40年)

- 1908年(明治41年)

- 1月 - 弟・三木竹二死去。

- 2月 - 次男・不律死去。

- 5月 - 文部省の臨時仮名遣調査委員会委員になる。

- 1909年(明治42年)

- 1910年(明治43年)

- 1911年(明治44年)

- 1912年(明治45年)

- 1月 - 文芸委員会に頼まれていた戯曲『ファウスト』の訳を完結させる。

- 10月 - 初の歴史小説「興津弥五右衛門の遺書」を『中央公論』に発表。

- 1913年(大正2年)

- 1914年(大正3年)

- 1915年(大正4年)

- 1916年(大正5年)

- 1917年(大正6年)

- 1918年(大正7年)

- 1919年(大正8年)

- 9月 - 帝国美術院の初代院長に就任。

- 1920年(大正9年)

- 9月 - 図書寮曝書室が失火により全焼。宮内大臣宛に進退伺を出すが不受理となる[50]。

- 1921年(大正10年)

- 1922年(大正11年)

- 1927年(昭和2年) - 墓が禅林寺(東京・三鷹市)に移される。分骨され、津和野町の永明寺にも墓がある。

栄典

編集主な作品

編集小説

編集- 舞姫(『国民之友』1890年1月)

- うたかたの記(『国民之友』1890年8月)

- 文づかひ(吉岡書店、1891年1月)

- そめちがへ(『新小説』1897年8月)

- 朝寐(『心の花』1906年11月)

- 有楽門(『心の花』1907年1月)

- 半日(『スバル』1909年3月)

- 追儺(『東亜之光』1909年5月)

- 懇親会(『美術之日本』1909年5月)

- 魔睡(『スバル』1909年6月)

- 大発見(『心の花』1909年6月)

- ヰタ・セクスアリス(『スバル』1909年7月)

- 鶏(『スバル』1909年8月)

- 金貨(『スバル』1909年9月)

- 金毘羅(『スバル』1909年10月)

- 杯(『中央公論』1910年1月)

- 独身(『スバル』1910年1月)

- 牛鍋(『心の花』1910年1月)

- 電車の窓(『東亜之光』1910年1月)

- 木精(『東京朝日新聞』1910年1月16日-17日)※「藁吾野人」名義で発表

- 里芋の芽と不動の目(『スバル』1910年2月)

- 青年(『スバル』1910年3月–11年8月)

- 桟橋(『三田文学』1910年5月)

- 普請中(『三田文学』1910年6月)

- ル・パルナス・アンビュラン(『中央公論』1910年6月)

- 花子(『三田文学』1910年7月)

- あそび(『三田文学』1910年8月)

- 沈黙の塔(『三田文学』1910年11月)

- 身上話(『新潮』1910年11月)

- 食堂(『三田文学』1910年12月)

- 蛇(『中央公論』1911年1月)

- カズイスチカ(『三田文学』1911年2月)

|

戯曲

編集- 女歌舞伎操一舞(『読売新聞』1889年11月)※三木竹二と共作

- 玉篋両浦嶼(『歌舞伎』1902年12月号外)

- 日蓮上人辻説法(『歌舞伎』1904年臨時号)

- 仮面(『スバル』1909年4月)

- 静(『スバル』1909年11月)

- 生田川(『中央公論』1910年4月)

- 女がた(『三越』1913年10月)

- 曾我兄弟(『新小説』1914年3月)

史伝

編集- 栗山大膳(『太陽』1914年9月)

- 津下四郎左衛門(『中央公論』1915年4月)

- 椙原品(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1916年1月)

- 渋江抽齋(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1916年1月-5月)

- 寿阿弥の手紙(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1916年5月 - 6月)

- 伊澤蘭軒(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1916年6月-1917年9月)

- 都甲太兵衛(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1917年1月)

- 鈴木藤吉郎(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1917年9月)

- 細木香以(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1917年9月-10月)

- 小嶋宝素(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1917年10月)

- 北條霞亭(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1917年10月-12月、『帝国文学』1918年2月-9月)

- 霞亭生涯の末一年(『アララギ』1920年10月-1921年11月)

翻訳(小説)

編集- 緑葉歎(ドーデ、『読売新聞』1889年2月)※三木竹二と共訳

- 玉を懐いて罪あり(ホフマン、『読売新聞』1889年3月-7月)※三木竹二と共訳

- 戦僧(ドーデ、『少年園』1889年3月)

- 新世界の浦島(アーヴィング、『少年園』1889年5月-7月)

- 洪水(ハート、『しがらみ草紙』1889年10月-1890年3月)

- 瑞西館に歌を聞く(レフ・トルストイ、『読売新聞』1889年11月)

- ふた夜(ハックレンデル、『読売新聞』1890年1月-2月)

- 馬鹿な男(ツルゲーネフ、『日本之文華』1890年1月)

- 地震(クライスト、『国民新聞』1890年3月)

- 悪因縁(クライスト、『国民之友』1890年4月-7月)

- 埋木(シュビン、『しがらみ草紙』1890年4月-1891年4月)

- 羅馬(ツルゲーネフ、『東京中新聞』1890年6月)

- うきよの波(シュテルン、『国民之友』1890年8月-11月)

- 黄綬章(ハックレンデル、『東京日日新聞』1891年3月)

- 懺悔記(ルソー、『立憲自由新聞』1891年3月-5月)※未完

- みくづ(ドーデ、『しがらみ草紙』1891年6月)

- 女丈夫(フレンツェル、『国民之友』1891年8月)

- ぬけうり(レールモントフ、『学習院輔仁会雑誌』1892年10月)

- 即興詩人(アンデルセン、『しがらみ草紙』1892年11月-『めさまし草』1901年2月)

- はげあたま(コピッシュ、『新小説』1897年1月)

- 山彦(ヒッペル、『藝文』1902年6月)

- 宿命論者(レールモントフ、『明星』1907年1月)

- ソクラテエスの死(クレーゲル、『心の花』1908年1月)

- アンドレアス・タアマイエルが遺書(シュニッツラー、『明星』1908年1月)

- 父(シェーファー、『明星』1908年2月)

- いつの日か君帰ります(ルスト、『明星』1908年4月)

- 黄金杯(ヴァッサーマン、『明星』1908年5月)

- 牧師(ラーゲルレーヴ、『心の花』1908年10月)

- わかれ(ホルツ,シュラフ、『明星』1908年11月)

- 顔(デーメル、『心の花』1909年1月)

- 午後十一時(ヴィード、『太陽』1910年1月)

- 白(リルケ、『趣味』1910年1月)

- 釣(アルテンベルク、『女子文壇』1910年1月)

- 犬(アンドレーエフ、初出不明 1910年1月)

- 鴉(シュミットボン、『帝国文学』1910年3月)

- 歯痛(アンドレーエフ、『趣味』1910年3月)

- 聖ジュリアン(フローベール、『太陽』1910年5月-7月)

- 罪人(アルツィバーシェフ、『東亜之光』1910年5月)

- うづしほ(エドガー・アラン・ポー、『文藝倶楽部』1910年8月)

- 死(アルツィバーシェフ、『学生文藝』1910年9月)

- 笑(アルツィバーシェフ、『東亜之光』1910年9月)

- 二髑髏(ミョリスヒョッフェル、『東亜之光』1911年1月)

- 襟(ディモフ、『三田文学』1911年1月)

- 一疋の犬が二疋になる話(ベルジェ、『心の花』1911年1月)

|

翻訳(戯曲)

編集- 調高矣洋絃一曲(カルデロン、『読売新聞』1889年1月-2月)※三木竹二と共訳

- 折薔薇(レッシング、『しがらみ草紙』1889年10月-1890年6月)

- 伝奇トオニイ(ケルナー、『読売新聞』1889年11月-12月)※三木竹二と共訳、未完

- 俘(レッシング、『しがらみ草紙』1892年9月-1893年7月)

- 牧師(イブセン、『萬年草』1903年6月-9月)※未完

- 我君(ショルツ、『歌舞伎』1907年10月)

- 短剣を持ちたる女(シュニッツラー、『歌舞伎』1907年11月-12月)

- 出発前半時間(ヴェーデキント、『歌舞伎』1908年1月)

- 奥底(バール、『歌舞伎』1908年7月-8月)

- 花束(ズーダーマン、『歌舞伎』1908年9月-10月)

- 猛者(シュニッツラー、『歌舞伎』1908年11月)

- 痴人と死と(ホーフマンスタール、『歌舞伎』1908年12月)

- 僧房夢(ハウプトマン、『歌舞伎』1909年1月-3月)

- 耶蘇降誕祭の買入(シュニッツラー、『新天地』1909年1月)

- 奇蹟(メーテルリンク、『歌舞伎』1909年1月)

- ねんねえ旅篭(ヴィード、『心の花』1909年4月-5月)

- 債鬼(ストリンドベリ、『歌舞伎』1909年4月)

- ジヨン・ガブリエル・ボルクマン(イブセン、『国民新聞』1909年6月-8月)

- サロメ(ワイルド、『歌舞伎』1909年7月-9月)

- 家常茶飯(リルケ、『太陽』1909年9月-10月)

- 秋夕夢(ダンヌンツィオ、『歌舞伎』1909年10月)

- 負けたる人(ショルツ、『新小説』1909年11月-12月)

- 人の一生(アンドレーエフ、『歌舞伎』1910年1月-5月)

|

詩歌および作詞

編集- 於母影(『国民之友』1889年夏期付録)※「新声社」名義の共訳詩集

- 我百首(1907年5月)

- うた日記(春陽堂、1907年9月刊)

- 横浜市歌(1909年)

- 沙羅の木(阿蘭陀書房、1915年9月刊)

- 横浜市立横浜商業高等学校校歌(1916年)

- 浜松市歌(初代。1921年発表、2005年廃止)

文芸評論

編集- 柵草紙の山房論文(『しがらみ草紙』1891年9月-1892年6月)

- 三人冗語(『めさまし草』1896年3月-7月)

- 雲中語(『めさまし草』1896年9月-1897年9月)

- ファウスト考(冨山房、1913年11月刊)

- ギヨッツ考(『三田文学』1914年2月-8月)

美学論

編集- 審美論(『めさまし草』1896年-1897年)※エドゥアルト・フォン・ハルトマン「美の哲学」の抄訳

- 洋画手引草(画報社、1898年刊)※久米桂一郎・大村西崖らと共著

- 審美綱領(春陽堂、1899年刊)※大村西崖と共編、「美の哲学」の梗概[70]。

- 審美新説(春陽堂、1900年刊)

- 審美極致論(『めさまし草』1901年2月-10月、新カント派哲学者オットー・リーブマンの翻訳)

- 芸用解剖学(画報社、1903年刊)※久米桂一郎と共撰

評伝

編集- 西周伝(1898年11月刊)

- ゲルハルト・ハウプトマン(1906年10月刊)

- ギョオテ伝(冨山房、1913年11月刊)

医学衛生学

編集- 非日本食論将失其根拠(橘井堂、1888年刊)

- 衛生新篇(南江堂、1897年刊、1914年改版増補)※小池正直との共著

- 性欲雑説(『公衆医事』1902年11月-1903年11月)

- 衛生学大意(博文館、1907年刊)

随筆

編集- 我をして九州の富人たらしめば(『福岡日日新聞』1899年9月)

- 鷗外漁史とは誰ぞ(『福岡日日新聞』1900年1月)

- 原田直次郎(『東京日日新聞』1900年1月)

- 潦休録(『歌舞伎』1900年7月)

- 当流比較言語学(『東亜之光』1909年7月)

- 長谷川辰之助(易風社『二葉亭四迷』1909年8月刊収録)

- 予が立場(Resignationの説、『新潮』1909年12月)

- 鼎軒先生(『東京経済雑誌』1911年4月)

- 文芸の主義(『東洋』1911年4月)

- サフラン(『番紅花』1914年3月)

- 歴史其儘と歴史離れ(『心の花』1915年1月)

- 空車(むなぐるま)(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1916年5月)

- なかじきり(『斯論』1917年9月)

- 礼儀小言(『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』1918年1月)

- 古い手帳から(『明星』1921年11月-1922年7月)※未完・絶筆作

紀行

編集- みちの記(『東京新報』1890年8月-9月)

- 北遊記(『心の花』1914年8月-9月)

箴言集

編集- 智恵袋(『時事新報』1898年8月-10月、アドルフ・クニッゲ「人間交際術」翻案)

- 心頭語(『二六新報』1900年2月-1901年2月、同上)

- 慧語(『新小説』1903年3月-1904年2月、バルタサール・グラシアン「処世神託」翻案[注釈 63])

海外ニュース

編集- 海外消息(椋鳥通信補遺、『スバル』1909年1月-2月)

- 椋鳥通信(『スバル』1909年3月-1913年10月)

- 水のあなたより(『我等』1913年11月-1914年7月)

日記

編集- 北游日乘(1883年2月-3月、同年9月-1884年2月)

- 航西日記(1884年8月-10月)

- 獨逸日記(1889年10月-1893年5月)

- 隊務日記(1888年3月-7月)

- 還東日乘(1888年7月-9月)

- 觀潮樓日記(1892年8月-10月)

- 徂征日記(1894年8月-1895年10月)

- 小倉日記(1899年6月-1902年3月)

- 委蛇錄(1918年1月-1922年7月)

その他

編集家族・親族

編集先祖

編集典医としての森家(森氏)は、1650年前後(慶安年間)から1869年(明治2年)の版籍奉還に及ぶ。

玄佐━玄篤━玄叔━周菴━玄佐━玄碩━玄叔━周菴━秀菴━立本━秀菴━白仙━静泰━┳林太郎 ┣篤次郎 ┣喜美子 ┗潤三郎

父に藩医の森静泰(静男)、母に峰子。父は後に北千住で橘井堂医院を開業。鷗外も4年間住んでおり、北千住に森鷗外の碑が建立されている。父静男は明治10年より東京府南足立郡千住の東京府区医出張所で郡医を務め、医師としての名望高く学殖豊かであったが、内務省の定める免状医ではなかったために、東京府が明治18年(1885)に「郡区医職務心得」を廃止し、新たに「東京府郡区医職務章程」を定めた際に郡医を辞職した[71]。

妻子

編集- 先妻 登志子(1871-1900。海軍中将赤松則良娘):1889年に西周の媒酌で結婚したが1年半後で破綻[72][注釈 65]。鷗外と別れた後、1900年に再婚先で結核で死亡。

- 後妻 志げ(1880-1936。大審院判事荒木博臣の娘):1902年結婚。鷗外の前に、渡辺勝太郎(銀行家・渡辺治右衛門の息子)と短い結婚をしており、再婚[73]。小説「波瀾」を著しており(『樋口一葉・明治女流文学・泉鏡花集』現代日本文学大系5、筑摩書房、1972年)、義妹の小金井喜美子とともに雑誌『青鞜』の賛助員になった。

4人の子供はいずれも鷗外について著作を残しており、とりわけ茉莉(国語教科書に載った『父の帽子』[74])と杏奴(『晩年の父』[75])が有名である。母親の違う於菟は、他の子供たちとはまた違った父親像を綴っている。全員が当時としては異色の名前だったが、これは本人の名前「林太郎」が外国人には発音しづらかったことから来ているもので、世界に通用する名前にしようとしたため。ちなみに孫・𣝣(じゃく、茉莉の子)も鷗外の命名による[注釈 66]。

- 外妾 児玉せき:18、19歳頃より妾として寵愛され、その母親とともに森家の近所である千駄木林町11に暮らした[76]。

弟妹

編集- 弟 篤次郎(三木竹二):明治期を代表する劇評家で、内科医。演劇雑誌『歌舞伎』を主宰し、歌舞伎批評に客観的な基準を確立した(三木竹二『観劇偶評』、渡辺保編、岩波文庫、2004年)。

- 弟 潤三郎(森潤三郎):書誌学者。朝鮮の歴史にも詳しく1904年に『朝鮮年表』を出版。鷗外の伝記も執筆刊行した(『鷗外森林太郎傳』1934年、改版『鷗外森林太郎』1942年)。

- 妹 喜美子:明治期に若松賤子と並び称された翻訳家で、また随筆家・歌人でもあった(『鷗外の思い出』岩波文庫、1999年。『森鷗外の系族』岩波文庫、2001年)。

- 義弟 小金井良精:喜美子の夫。初期の文部省派遣留学生(鷗外の前年にドイツ留学)。24歳で帰国し、27歳の時に高給のドイツ人教官に代わって東京帝国大学医学部教授に就任。後年、帝国大学医科大学学長(現東京大学大学院医学系研究科研究科長・医学部長)等を務めた[77]。小金井夫妻の孫の1人が小説家の星新一。

傍系

編集家系図

編集| 森静泰 | 峰子 | 小林又兵衛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 赤松則良 | 荒木博臣 | 小金井良達 | 幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 登志子 | 林太郎 (森鷗外) | 志げ | 篤次郎 (三木竹二) | 喜美子 | 小金井良精 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 於菟 | 山田珠樹 | 茉莉 | 小堀四郎 | 杏奴 | 不律 | 類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 山田𣝣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真章 | 富 | 礼於 | 樊須 | 常治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

邸宅・記念館等

編集邸宅

編集- 森鷗外旧宅・森鷗外記念館(島根県津和野町)[78]。津和野で古くから漢方薬を売る髙津屋伊藤博石堂が建物・敷地を引き取ったが、後に七代目伊藤利兵衛が鷗外の33回忌に津和野町に寄贈した。なお、五代目伊藤利兵衛は鷗外が日露戦争に出征した際に丸薬「一等丸」を贈り喜ばれている。

- 森鷗外旧居、鷗外橋(福岡県北九州市小倉北区)[79]

- 森鷗外旧邸(旧旅館「水月ホテル鷗外荘」)

- この建物は鷗外が最初の妻の赤松登志子と1889年5月から住んでいた邸宅で、1890年11月の離婚の直前の文京区への転居まで居住していた[80]。2021年(令和3年)に閉館した旅館「水月ホテル鷗外荘」(台東区池之端)にあった建物で[81]、根津神社(文京区)に移築されることになった[80]。

- 築130年以上の木造平屋。延べ床面積は約120平方メートル[80]。1946年(昭和21年)に旅館の創業者が隣接する旧邸を買い取った後、座敷は「舞姫の間」として70年以上にわたって使用されていた[80]。2020年には新型コロナウイルスによる影響で予約が激減して閉館を検討[82]、約1年間の休業の後いったん営業再開したが最終的に2021年10月15日限りで閉館[83]。閉館後に根津神社(文京区)が移築を引き受けることになり、総代会の全会一致で移築が決定した[80][84]。

- 千朶山房(せんださんぼう)

- 観潮楼(かんちょうろう)

- 文京区で鷗外が後半生を暮らした邸宅[80]。現存せず跡地には文京区立森鷗外記念館が立地する[80]。

- 1892年(明治25年)に東京府東京市本郷区の千駄木(現・東京都文京区)に建設された。鷗外の死後、観潮楼には家族が暮らし、その後は借家となっていた[86]。しかし、1937年(昭和12年)の借家人の失火で母屋の大部分を焼失し、1945年(昭和20年)には戦災で胸像などを除きすべて焼失した[86]。観潮楼の跡地は1950年(昭和25年)に記念公園(児童遊園地)となり、東京都の史跡の指定を受けた[86]。その後、1962年(昭和37年)に文京区立鷗外記念本郷図書館が開設され鷗外記念室が併設された[86]。休室となった後、2012年に文京区立森鷗外記念館として開館した[86]。

記念館

編集- 文京区立森鷗外記念館(東京都文京区)

- 森鷗外記念館 (ベルリン) ドイツ連邦共和国ベルリン市ミッテ区にあるかつての滞在先。

その他のエピソード

編集この記事に雑多な内容を羅列した節があります。 |

- 常日頃、文人の自分と軍医である自分のそれを厳格に分けて考えていた。ある時、文壇の親しい友人が軍服姿で停車場に立っていた森を目にして、何気なく話しかけたら、その友人を怒鳴りつけたことがある。

- 軍医でなおかつ軍の一人でもあることを意識しており、自分の子である杏奴と散歩をしていると「わー中将が歩いているぞ」と子供たちがバラバラと駆け寄ってきた。軍の人間は日露戦争の影響で人気があったからだが、鷗外を見つめていた子供たちの1人が襟の深緑色を見て「おい、なんだ、軍医だよ」と声を上げ、子供たちが散るように去ってしまったことにかなり落胆してしまったそうである。

- 子供たちは鷗外を「パッパ」と呼び、茂子のことを「お母ちゃん」と呼んでいた。

- 細菌学、衛生学を究めて以来、パスツール同様潔癖症になってしまい、果物などの食べ物も加熱しないと食べられなくなってしまった。煮て砂糖をかけた果物が好きで、食卓には水蜜桃、杏、梅などがのった。

- 風呂を湯の無駄あるいは細菌の温床と見做して嫌い、金盥を前に一日2回手拭で身を清めるのが日課であった。於菟は『父親としての森鷗外』冒頭にて「父はこのため水の不足な戦地でも困らなかった」と述懐している。

- 酒は飲めず、大の甘党だった。あんぱんや「消毒してあって、滋養に富んでいる」焼き芋が好物であった[87]。「饅頭の茶漬け」なる独自の料理を好んでおり、ご飯の上に四等分にした饅頭を乗せ、お茶をかけて混ぜ合わせて溶いて作られたそれは、「渋く粋な甘味」と形容されている[88]。あんこが好きで、汁粉も飲んだ。木村屋のあんぱんも好物だった。宮中のデザートで出されたキャラメルやチョコレートなどをそっと軍服に隠し入れて、子供たちへの土産にすることもあった。ナスも好物で、味噌汁や煮物、焼物、漬物といったナス尽くしの献立に満足していたという[89]。

- たった一種類料理ができて、「玉子をどろどろに柔らかく煮る」ことで弁当のおかずによく作ったが、お酒を入れすぎてお酒臭い時もあった(杏奴「晩年の父」)。「技巧のない料理」が好きだった[90]。

- 木下杢太郎は鷗外を「テエベス百門の大都」と評し、「文学と自然科学と、和漢の古典と泰西の新思潮と芸術家的感興と純吏的の実直とが孰れも複雑な調帯の両極を成している」(『芸林間歩』所収「森鷗外」)と述べている。

関連人物

編集- 井上通泰 - 『於母影』の共訳者で、歌会常磐会の創設メンバーの1人。

- 上田敏 - 一緒に雑誌『芸文』『万年艸』を創刊する等、親交を深めた。

- 木下杢太郎 - 医学生時代、鷗外に進路を相談。後年、鷗外の心境を深く理解した。

- 黒田清輝 - 東京美術学校の後輩教員。鷗外の依頼を受け、故原田直次郎展の発起人を務めた。

- 佐佐木信綱 - 『めさまし草』に歌を発表し、長年にわたって親交を深めた。

- 太宰治 - 希望した通り、鷗外の墓のはす向かいに埋葬された(禅林寺)。

- 田山花袋 - とくに鷗外の審美学(美学の旧称)が好きで、その影響を受けたと書いた。

- 永井荷風 - 鷗外の推薦で慶應義塾教授に就任。生涯その恩を忘れなかった。

- 中村不折 - 鷗外の自宅から別荘の表札、墓碑銘まで書いた。

- 萩原三圭 - ともにドイツのライプツィヒ大学に留学した。

- 原田直次郎 - ドイツ留学時代からの友人。

- 吉田増蔵 - 晩年の鷗外に乞われ上京し、元号や勅語や皇族名などに関わり、鷗外の遺著『元号考』を補い完成させた。

- 夏目漱石 - 著書の贈答を続けるなど親交が少なからずあり、1910年に慶應義塾教授就任を打診した(漱石が辞退)。漱石の葬儀にも参列した。

- 北里柴三郎 - 東京大学の学生時代から交流が続いた(北里は2年下)。ドイツに留学した鷗外は、すでにベルリンでコッホに師事していた北里を介することでコッホの下での修学を認められた。

森鷗外を題材とした作品

編集- 秋の舞姫 - 『「坊っちゃん」の時代』の第二部。『舞姫』の執筆に関わるドイツ人女性との恋愛が描かれる。

- 文豪ストレイドッグス - 同姓同名で、鷗外のエピソードや作品にちなんだ設定の人物が活躍する。

脚注

編集注釈

編集- ^ カシオ計算機・「KE!SAN-和暦から西暦変換(年月日)」で、太陰太陽暦の文久2年1月19日を西暦の年月日に変換すると、1862年2月17日と計算される(2020年3月10日に計算)。

- ^ 入学時、第一大学区医学校・東京医学校医学本科予科

- ^ 祖母も養子であり、祖父母の代で森家の血筋が絶えていた。このため鷗外は、親戚の西周と血が繋がっていない。

- ^ 鷗外誕生の前年、祖父の白仙が東海道の土山宿で病死したため、特に祖母は鷗外を白仙の生まれ変わりといって喜び、後年、鷗外が留学と出征から無事帰国する度に、はらはらと涙を落としたという(小金井 (1999))。

- ^ ドイツ人教員がいて生徒の1割強が華族の身分。当時の父親の収入を踏まえると、西周が学費も世話をしたという説がある。

- ^ 数え年12歳。この時に数え年の12歳に2歳多く偽り14歳であり、数え年を含まない場合は、13歳である。

- ^ 数え年19歳。予科の入学試験の時に、年齢を偽っている為。東京大学医学部を11歳で入学して18歳で卒業した唯一の人物。

- ^ 鷗外の陸軍省入りには、当時軍医総監だった林紀と昵懇の間柄である西周の助力も働いていたようで、1882年(明治15年)5月には同期の中で初の「軍医本部付」となった。山﨑(2007)、41–42頁。

- ^ 『医政全書稿本』全十二巻の前部は、陸軍衛生制度のほか、軍隊での儀礼や法制、経理、給与、設営などが取り上げられた。また、その後部は、軍陣衛生の各論で構成された。二十歳の鷗外は、そうした膨大な内容の稿本を十か月ほどで編集したのである。山﨑(2007)、45頁。

- ^ 明治17年留学生のメンバーは森林太郎、片山国嘉、丹波敬三、長與稱吉、田中正平、宮崎道三郎、隈川宗雄、萩原三圭、穂積八束、飯盛挺造の10名、鷗外がこの10名を「日東十客ノ歌」を書いている。『鷗外留学始末』5頁。

- ^ 鷗外は、ドレスデンに移った年のクリスマス休暇で、ライプツィヒに出かけた。予定を延ばして滞在したものの、12月30日さらに滞在を勧める人たちに別れを告げた。金子 (1992)、15–18頁。

- ^ キルケの名は、ドレスデン滞在時の日記に17回登場し、鷗外がドレスデンを離れた後も、つき合いが続いていた(金子 (1992)、42頁)。

- ^ 近代細菌学の開祖とされるコッホは、ミュンヘン大学の恩師ペッテンコーファーと対立していたが、北里柴三郎の勧めもあり、鷗外はコッホにも師事した。

- ^ 9月26日は、オランダ代表の「欧州外の戦争で傷病者を救助すべきか否か」という問題提起に、「眼中唯〃欧州人の植民地あるを見て発したる倉卒の問いなり」と発言。翌27日の最終日は、石黒忠悳の許可を得て「アジア外の諸邦に戦いあるときは、日本諸社は救助に力を尽くすこと必然ならんと思考す」と演説し、喝采を博した。ちなみに、その演説主旨は、4月18日に同期の谷口謙と共に乃木希典、川上操六の両少将を訪問した時、どちらかの少将の発言内容とほぼ同じである。もっとも当時、あまり知られていない極東の小国(モンゴロイドで非キリスト教徒の国)の通訳官が、国際会議で発言すること自体、相当勇気が必要であろう。山﨑(2007)、66–67, 70–73頁。

- ^ 現在、来日したドイツ人女性について3人の名が挙がっている。植木(2001)は、年上の既婚者エリーゼ・ヴァイゲルト(Elise Weigert。ヴィーゲルトWiegertの可能性も指摘された)説を否定し、遺産を得ていた仕立物師の娘アンナ・ベルタ・ルイーゼ・ヴィーゲルト (Anna Berta Luise Wiegert)(1872年12月16日- 1951年)説を新たに唱え、AnnaとLuiseが鷗外の子供達の名(杏奴、類)と一致することなども指摘した。森鷗外と「エリス」―ドイツ・ベルリン。しかし、その後に刊行された林(2005)と小平(2006)は、植木説ではなく、従来の主流である年上の既婚者説をとった。2010年11月19日、植木説に基づくTV番組NHKハイビジョン特集「鷗外の恋人~百二十年後の真実~」(90分)が放送された。放送直後、今野(2010)が刊行され、当時15歳のドイツ人女性が単身来日でき、また偽名でも日独間を行き来できる可能性があったこと等を明らかにした。2011年3月、六草いちかがエリーゼ・マリー・カロリーネ・ヴィーゲルト説を発表した。その根拠として、名前、出生地、帰国後の職業、鷗外帰国時の年齢(21歳)、鷗外の娘の名前:茉莉と杏奴(エリーゼのミドルネームと妹がアンナ)などを挙げた。六草(2011)鷗外「舞姫」のモデルは彼女? 洗礼記録発見、経歴一致鷗外「舞姫」モデルの晩年明らかに=ベルリン在住のライターが調査

- ^ 日本で最初に、ゾラの文学的傾向の実体を紹介するものとなった。ちなみに、日本でゾラの自然主義の影響が出始めたのは、明治30年代である。山﨑(2007)、100頁。

- ^ 新声社の同人は、落合直文、市村瓚次郎、井上通泰、三木竹二(鷗外の実弟)、小金井喜美子(実妹で既婚)、鷗外本人の計6名。ただし竹二は、「於母影」の共訳に参加していない。山﨑(2007)、103頁。

- ^ 『しがらみ草紙』は、3号に坪内逍遥と幸田露伴の、4号に山田美妙と石橋忍月の文が掲載され、その地位が高まった。最盛期に2,000部が売られた。

- ^ 鷗外の「翻訳」(広義)ぶりの現代的意味は、長島(2005)が参考になる。ちなみに、『鷗外全集』53巻(岩波書店、1951-1956年)の内訳は、著作編33巻、翻訳編18(戯曲10、小説6、戦論・医事2)巻、別巻2である。

- ^ 日清戦争後、東京美術学校に復職した後、審美学と西洋美術史を講じた(新関(2008)、180頁)。

- ^ (山﨑(2007)、202頁)は、「遅れた社会に科学を育てるには条件が必要。それは「標準」である。「芸術」の「標準」として鷗外は乾いた日本の土壌に「審美学」を植え付けようとした」と指摘した。

- ^ 当時、遼東半島にいた鷗外などとの交際は、遼東五友の交わりといわれた。その五友とは、新聞『日本』の正岡子規と中村不折、『読売新聞』の河東銓(かわひがし せん。俳人河東碧梧桐の兄)、久松定謨、鷗外の5人である(佐谷(2009)、54頁)。子規との交際は小倉に転勤するまでつづき、不折とは生涯続いた。

- ^ 1月に創刊された『めさまし草』は、3月から「三人冗語」が掲載され、9月以降これに依田学海、饗庭篁村(あえば こうそん)、森田思軒、尾崎紅葉らが加わり、「雲中語」として評判になった。紅葉、川上眉山、正岡子規、高浜虚子、落合直文などが文を寄せた。また「於母影」の共訳者であった井上通泰の実弟、柳田國男も松岡国男の名で歌評を書いており、夏目漱石の俳句も掲載された(3号)。

- ^ 「児玉せき(32)なる女を十八、九の頃より妾として非常に寵愛し、かつて児まで挙けたる細君を離別してせきを本妻に直さんとせしも母の故障によりて果たす能わず」とある。現代教養文庫、1992年、14頁。児玉に関しては、森まゆみが「無縁坂の女」として章を立て、いきさつ等を記した。森まゆみ (2000)、297-343頁。

- ^ この人事は、鷗外本人の受け止め方を別にして当時の状況を踏まえれば、左遷といえるのか疑問視する声もある(松本 (1997)、108-111頁)。その小倉転勤は、前任者の江口襄(作家江口渙の父。渙の『わが文学半生記』(青木文庫、1953年)には父の友人として鷗外の名が何度か登場)が着任後わずか8か月で辞職(軍医の開業禁止を受け、病院での診療に専念)したために行われた穴埋め人事である。このため、後任の鷗外は、ほかの新設5師団の軍医部長5名と同じように1902年(明治35年)3月まで在任した。

- ^ 末弟の森潤三郎は、『戦争論』の翻訳について「この事は軍人社会に兄の声望を重からしめ、山県元帥に名を知られる因となった。」と書いた(森潤三郎 (1942))

- ^ 後年、小倉時代を素材にした短編小説『鶏』で表れたように、田中美代子は、小倉での生活によって「それまで一途に中央志向に凝り固まっていた鷗外は、だが次第に、日本の懐深く息づいている土着の魂というべきものに目覚めていったのではなかろうか。」と指摘した(森鷗外 (1996)、「解説」)。また、「上京して以来、(中略)ドイツでの留学生活を除いて、鷗外の生活の場であり続けた東京と比べると、人々の生活・行動規範が緩やかで、ある意味で自由奔放な北九州のローカル都市・小倉と、そこで生活する人々の生活風俗は、鷗外にとって異質で、新鮮な世界を意味していた」(末延 (2008)、112、114頁)。

- ^ 貝原益軒(博多)の墓を皮切りに、加藤清正(熊本市)、高山彦九郎(福岡県久留米市)、広瀬淡窓(大分県日田市)など、文人と武人の墓を探して参り、墓碑を筆記した。また東京に出張する途中、客死した祖父、森白仙(1861年、東海道の土山宿で没)の墓も参った。末延 (2008)、117頁。

- ^ 西周等らとともに江戸幕府派遣留学生であった赤松則良海軍中将の長女、登志子との結婚生活は、1年半ほどで破綻した。 1888年(明治21年)9月8日に鷗外が帰国した直後、9月12日にドイツ人女性が来日して10月17日に離日した出来事をきっかけに、留学中より西周から話のあった縁談が急に進み(9月18日に祖母が、10月17日に母と弟の竹二が西邸を訪問)、翌年2月24日に鷗外と登志子は結婚した(森まゆみ (2000)、148頁)。鷗外の弟2人、登志子の妹2人、女中が同居し、また新居には同人などが数多く出入りした。後年、幸田露伴は、鷗外宅に行くと夜12時になっても1時になっても引き留められたと回想し、内田魯庵も、夜が更けたので帰ろうとすると「マダ早いよ、僕の処は夜が昼だからね。眠くなったらソコの押入から夜具を引きずり出してゴロ寝をするさ。賀古なぞは12時が打たんけりや来ないよ」といわれ、実際に賀古鶴所が12時すぎに来たのに数回出会ったと回想した。1890年(明治23年)1月に小説「舞姫」が発表されると、9月13日に長男於菟が生まれたものの、10月4日に鷗外は同居する弟2人を連れて赤松家所有の家を出て行った(仲人の西周が激怒し、鷗外は西邸の出入りを禁じられた)。 離婚の理由は、登志子の容姿や嫁姑問題(平川ら 1997a、177–178頁)など、いくつか推測されてきたものの、分かっていない。森於菟によれば、父鷗外は母に結核を移されたと祖母が語ったという。その真相は不明であるが、少なくとも鷗外は、1909年に戯曲「仮面」(離婚して2年後に結核が発症したことを示唆)を作り、また没する10年ほど前から結核が発症していた。森まゆみ (2000)、137-183頁。山﨑 (2007)、98-99頁。

- ^ 1875年(明治8年)5月に島根県安濃郡で生まれ、37歳で没。鷗外は随筆「二人の友」を発表しており、後に芥川龍之介も第一高等学校でドイツ語を習った福間を回想して随筆「二人の友」を発表した。

- ^ ただし僧侶の玉水は、敬愛する鷗外の後を追うように上京したものの、嫁姑問題にかかわったため、森家に出入りできなくなり、失意のうちに東京を離れた。小倉の新婚時代には、家主の10歳くらいの娘で、鷗外にかわいがられた盲目の八重も「お祖母さんがそんなに毎日伺ってはお邪魔じゃろうと申しますが、また伺いました」といって鷗外宅によく来ていた。ときには「お祖母さんが怒ると私の事を穀盗人と申します。そう言う時は森さんがそれはそれは御親切に慰めて下さいます」と、目に涙をたたえて鷗外の新妻に訴えることもあった。小堀 (1981)、150頁。

- ^ 凱旋した1906年(明治39年)1月12日には、親族のほか、佐佐木信綱や上田敏、小山内薫など一同で祝宴が催された。

- ^ 慣例として前任者(小倉「左遷」人事をした小池正直)の推薦が必要であった。その小池は、7歳年上であったが、鷗外とは東京大学医学部の同期生であり、かつて鷗外を採用してもらえるように陸軍軍医監の石黒忠悳に熱い推薦状を提出した。学生時代の2人を知る緒方収二郎は、鷗外を「強記は実に天才」、小池を「沈黙謹厳」と評した(山﨑 (2007)、41、310–311頁)。また小池は、7か月間の外遊から帰国後、トップの医務局長に就任するまでの半年間、鷗外と毎月1 - 2度会っていた。老朽軍医の淘汰を断行した小池の初回人事では、その淘汰で空いたポスト二つのうち第二師団(仙台)ではなく、近衛師団(東京)の軍医部長に鷗外をつけた。鷗外が小倉にいた1900年(明治33年)5月末、小池医務局長の推薦に基づく軍医の叙勲が行われ、鷗外は小池と同等に勲四等に叙せられた。 日露戦争後、第一軍 – 第四軍の軍医部長経験者5名のうち中央に残されたのは鷗外だけであり、会議などでも鷗外がナンバー2の地位にあることが明確にされた。以上のように、鷗外に関する小池の人事では、小倉「左遷」だけが特異であった。その理由として山下(2008)は、小池には鷗外への悪意がなく、「左遷」には別の理由があったとした。また「左遷」人事の背景として、日清戦争後の台湾平定での脚気大流行とその隠蔽、陸軍大臣の高島鞆之助とその後任桂太郎など台湾での出来事を知る将官による責任追及とその反動(山県有朋元帥や大山巌元帥や児玉源太郎などと懇意である石黒忠悳(衛生の総責任者)の保身運動)という複雑なものを挙げた。

- ^ 鷗外は、1910年(明治43年)12月10日、被告26人が出廷した大審院特別法廷(非公開)の高等官傍聴席にいたとの説がある。なお同年12月14日、与謝野鉄幹と大逆事件弁護人の平出修とを供応した。その平出は、鷗外から一週間にわたって無政府主義・社会主義に関する講義を受けたと伝えられている。平川ら (1997b)、303–306頁。

- ^ 陸軍に絶大な影響力をもつ山縣有朋とは、親友の賀古鶴所を通して関係があった。1906年(明治39年)6月10日、鷗外と賀古が佐佐木信綱と井上通泰ら4名を酒楼「常盤」に招いて歌会を起こすことを勧め、その後、賀古が山縣に話のついでに告げたところ、山縣も力を添えることになった(山﨑 (2007)、285頁)。その歌会常盤会は、山縣が他界するまで15年間続いた。もっとも5か月後、前年から体調を崩していた鷗外も他界した。鷗外が山縣の誕生祝の宴に初めて招かれたのは、陸軍省医務局長を退く前年の1915年である。

- ^ 末延は、小説「鼠坂」についての見出しに「「剣」に屈服した新聞記者」と副題をつけた(末延(2008)、246–281頁)。

- ^ 乃木希典の殉死と「興津弥五右衛門の遺書」に関する通説・定説には、批判もある(池内(2001)、147–157頁)。

- ^ 鷗外の歴史小説は「阿部一族」「大塩平八郎」「堺事件」、戯曲「曾我兄弟」(1914年3月)まで「権力と民衆」への視点を基本構図としながらも、殺伐とした物語が多かった。 「安井夫人」(1914年4月)以来、「山椒大夫」「じいさんばあさん」「最後の一句」「高瀬舟」など家族の情を主体としたものが多くなっていく。山﨑 (2007)、655頁

- ^ 「空車」に対し、これまで様々な解釈がなされている。近年も注目すべき解釈が提示された。池内 (2001)、198–207頁。

- ^ 唐木順三に従えば、「礼儀小言」は大正期の日本人の暮らしと思想のあまりの大変動に恐怖を感じた明治人、鷗外の大正的なるものに対する深刻な憂いの表明である(片山 (2007)、106頁)。

- ^ 帝室博物館では月・水・金曜日(8時から16時まで)に、図書寮では火・木・土曜日(8時から13時まで)に勤務した。 博物館総長として毎秋、鷗外は正倉院の虫干しに立ち会わなければならず、奈良や京都に1か月ほど滞在していた。また、総長就任の4年間で博物館の歳出が大幅に増え、就任4年目で就任直前の2倍強になった。館内の構造物について「分類陳列」方法が改まり、「時代別陳列」に変更された。また、正倉院の参観資格が緩和され、帝室技芸員や古社寺保存会委員や美術審査員などのほか、「学術技芸ニ関シ相当ノ経験アリト認メタル者」にも参観の道が開かれた。山﨑 (2007)、705-707、785頁。

- ^ すでに臨時「宮内省御用係として1913年(大正2年)2月から、勅語や令旨など、特別な文章の起草、執筆に関わっていた。 1915年(大正4年)5月には、大典前の大正天皇から漢詩を所望され、「応制の詩」を作った。御用係は総長・図書頭就任時に免じられたものの、特別な文章への関わりは1921年(大正10年)頃まで続いた。山﨑 (2007)、625、702–703頁。

- ^ 一連の経緯は、猪瀬 (2002)が詳しい。

- ^ ただし、遺言を残した翌7月7日に大正天皇と貞明皇后から葡萄酒が下賜され、8日に摂政宮(後の昭和天皇)から御見舞品が下賜され、従二位に叙せられた。鷗外本人は、遺言を残した6日夜半から容体が悪化し、7日夕刻から昏睡状態に入っており、没した翌10日の『東京朝日新聞』が最期の様子を次のように報じた。

8日午後の注射以来少しく容体を持直し、午後10時頃には何事か看護の人に言はうと試みていたが聞きとれなかった。それから不安のうちに夜が明けて9日午前4時にわかに容体が変わったので…… — 山﨑 (2007)、811-813、843頁[一部を平仮名にし、句読点を入れた]

もっとも、死去する前日の8日に従二位に叙せられたことで、大谷 (1983) (2000)は鷗外最後の遺言を疑問視し、鷗外の叙爵への執着を指摘した。志田 (2009)は鷗外が石黒忠悳によって貴族院議員に推挙された際に喜んでお受けしたい旨の返書を送ったという日記(大正5年1月6日)の記述を挙げ、鷗外が臨終の際に袴を履いていたのは叙爵の使者を迎えるためだったと指摘した。

- ^ 「立ち依(よ)らば、大樹の陰、その名は鷗外、森林太郎」と書いた太宰治は、希望した通り、鷗外の墓の前(はす向かい)に埋葬された(猪瀬 (2002)、9頁)。

- ^ たとえば、日本初の西洋風演出による新劇運動として、その後の演劇界に多大な影響を与えた自由劇場の第一回旗揚げで上演されたのは、イプセン作・鷗外訳「ジョン・ガブリエル・ボルクマン」(小山内薫の演出)であった(1909年11月)。 当時の鷗外は、「草創期の新劇にとって非常に大きな力」となり、「ある時期、鷗外が西洋の近代戯曲への窓口だったといっていい」とまで評価されている。(平川ら (1997c)、176–177頁)。

- ^ 国民歌劇協会が作曲家グルック生誕200年を祝って1914年(大正3年)7月2日に上演を予定し、鷗外に訳を委嘱した。ただし、第1稿は留学先のドイツから持ち帰った台本を底本としたため、協会の楽譜に合わなかった。その後、第2稿は完成したものの、第一次世界大戦の勃発など諸般の事情によって上演されなかった。 しかし、91年後の2005年(平成17年)9月18・19日、その幻のオペラは、関係者の尽力により、鷗外が希望したフルオーケストラで初演された(上野・東京藝術大学奏楽堂)。DVD:森鷗外訳オペラ『オルフエウス』紀伊国屋書店、KKCS-65。

- ^ たとえば、1889年(明治22年)8月、発足したばかりの日本演芸協会の文芸委員になっており、同年10月刊行の『しがらみ草紙』創刊号で「演劇改良論者の偏見に驚く」を発表。

- ^ 田山花袋は、

私は殊に鷗外さんが好きで、『柵草紙』などに出る同氏の審美学上の議論などは非常に愛読した。鷗外さんを愛読した結果は私もその影響を受けた。 — 「私の偽らざる告白」『文章世界』1908年9月

と書いた。

日露戦争中、第二軍写真班の取材記者として5か月ほど従軍した花袋は、宇品港のある広島市本町の宿に同軍軍医部長の鷗外を訪ねており(初対面)、2人は文学談義を交わすなど頻繁に会っていた(平川ら (1997a)、388、403–405頁)。

- ^ 鷗外が日本の近代美術史に残した足跡の一つに、実質的編集者として展覧会カタログ『原田先生記念帖』を発行したことが挙げられる。その展覧会とは、1909年(明治42年)11月28日(日曜日)、[[東京美術学校 (旧制)|]]校庭の校友会倶楽部で開催された「原田直次郎没後十周年記念遺作展」である。 故人は、東京美術学校と関係がなかったものの、かつて同校で教鞭を執っていた鷗外が発起人に黒田清輝を巻き込み、校友会倶楽部での展覧会開催が実現した。その展覧会カタログは、全出品作23点の写真と、黒田清輝や松岡寿、長沼守敬など同時代人による回想とが掲載されており、明治美術史の貴重な資料となっている。また、日本にまだ美術館学芸員が存在しなかった当時、公務(医務局長等)と執筆活動で多忙を極めていた鷗外がやり遂げたことは、今日の美術館学芸員の先駆的仕事でもあった。新関 (2008)、138–140頁。

- ^ 弟子の有無に限らず、松本清張による鷗外と漱石の比較が興味深い(松本 (1997)、93–97頁)。鷗外と漱石の対比は、生前の鷗外を知る平塚らいてうもしており、(金子 (1992)、314-315頁)で読むことができる。

- ^ そうした鷗外の女性観については、森鷗外 (2006)が参考になる。同書には、一葉や晶子、らいてうの評なども集められている。 また、金子 (1992)には、鷗外と女性解放運動に関する記述があり、らいてうの回想文を引用(322頁)し、鷗外が日本初の女性団体新婦人協会の設立にどう関わったのか等を紹介している。ちなみに、若き日の鷗外は、1885年(明治18年)9月28・29日にライプツィヒでドイツ初の女性団体「独逸婦人会」(1865年設立)の第13回総集会を傍聴していた。

- ^ 明治41年の臨時脚気病調査会の発会式において、寺内は「吾軍隊に麦食を給したりしに、当時石黒男は何故に麦を支給するのか、麦飯が果して脚気に効果あるかなどと詰問され遂に麦の供給を中止したる経歴もあり」と語り、さらに鷗外についても「石黒説の賛成者にして、余を詰問せられし一人なりし」と述べた。(山下 (2008)、120-121頁)

- ^ (山下 (2008)、288-289頁)は、師団軍医部長は師団衛生の全管轄権を持っているのだから好きにすればよいとの暗黙の容認の含みがあったと推測している。(坂内 (2001)、178頁)は、「無言の拒否、拒否以上の拒否」とみなしている。

- ^ 山下は続けて「脚気根絶への道を拓いた森林太郎の功績は、ひときわ高く顕彰しなければならない。(中略)論理主義の森と実践主義の高木兼寛とは見解と手法に相違があり、それが一見対立的な姿に見えた。しかし「脚気の撲滅」という究極の目的は同じであった。(中略)/明治の脚気紛争のなかに出現したこの森林太郎と高木兼寛の脚気業績は、医学史上不滅の業績である。末永く顕彰記念しなければならないのである。」と記述した(山下 (2008)、461頁)。

- ^ (坂内 (2001)、211–231頁)は、鷗外が最後まで細菌説に固執したという見解のもと、1908年(明治41年)7月4日の調査会(第1回会合)で寺内正毅陸軍大臣が麦飯の効用を強く示唆したにもかかわらず、次の会合で示された活動方針から麦飯を含む栄養の問題が排除され、また調査会発足時の委員である都築甚之助が細菌説から栄養説に転じた直後に委員を罷免された等の見解を示し、調査会の活動を否定的にとらえた。確かに調査方針では、微生物学など「学」の付いた研究分野までしか明記されておらず、その第二条に列記された研究分野は、微生物学、医化学、病理学・病理解剖学、臨床医学、流行病学であり、栄養学がない(山下 (2008)、362頁)。もっとも、医化学を修めた佐伯矩によって日本で栄養学が芽生えたのは、調査会が設立されてから6年後の1914年(大正3年)であった。初期の調査会では、1910年(明治43年)3月–10月と1911年(明治44年)6月–1912年(大正元年)10月の2回にわたり、食餌試験が行われた。また、坂内 (2001)は都築が「罷免」されたと理解したのに対し、(山下 (2008)、375頁)は「辞任」とする。その都築は、1910年(明治43年)3月の調査会で「脚気ノ動物試験第一回報告」をしており、同年12月9日に委員を辞めた。翌春、東京医学会総会で未知栄養障害説を発表(脚気ノ動物試験第二回報告)しており、のちに森委員長の配慮によって調査会でも発表した。その後も、製糠剤アンチベリベリンの開発とその効否試験など、精力的に研究を続けた。

- ^ 鷗外が岡崎桂一郎著『日本米食史 - 附食米と脚気病との史的関係考』(1912年)に寄せた序文で「私は臨時の脚気病調査会長になって(中略)米の精粗と脚気に因果関係があるのを知った」と自ら記述している事実から、鷗外は脚気病栄養障害説が正しいことを知りながら、あえてそれを排除し、細菌原因説に固執して、調査会の結論を遅らせていたとの見解もある。志田 (2009)、145–153頁。

- ^ 山下 (2008)、471–472、448頁。山下は、ビタミンの存在を知っている後世から、その存在を知らなかった前世に対して安易に批判すべきではないとした。また、鷗外の医学面について書かれたものには錯誤が多く、基礎栄養学、ビタミン学、脚気医学の専門知識なしには問題の内容を正確に把握できず正しい論評はできないと述べている。

- ^ 後年、寺内は脚気病臨時調査会の第1回会合のあいさつで、自ら長年脚気を患い麦飯で治癒した経験があること、陸軍への麦飯導入を石黒に激しく反対されたことを披瀝(ひれき)し、

〔日清戦争〕当時は此席に居らるゝ森局長の如きも亦石黒説賛成者にして余を詰問せられし一人なりし

と発言した。

- ^ 松田(1990)は鷗外を中心とする陸軍関係者の態度を、東京大学の「不遜としか言いようのない思い上がり」と指摘している(106-107頁)

- ^ この見解については、保身や党派性を、医師としての公衆に対する義務より優先させたとの批判がある。志田 (2009)、179頁

- ^ この見方とは逆に、土岐頼徳からの「言葉巧みな側近の者にたぶらかされているのではないか」との上申(吉村、1994, 下巻 P.211)、「森の主張をコピーしたような批判を繰り返していた」(松田、1990, P.103)など、石黒の側が森に同調していたとの指摘は当時から現在まで存在する

- ^ アルトゥル・ショーペンハウアーによる独語版からの翻案。

- ^ 講談社学術文庫版(2019年)の題は『元号通覧』。

- ^ 「気性合わず、文筆活動の妨げ」 鷗外妻との関係文書 : 静岡(2012年9月14日 読売新聞))明治23年(1890年)10月6日付で、当時、佐世保鎮守府司令長官であった父親の赤松則良に対して、長男の赤松範一が鷗外と妹登志子夫婦の生活の実情を報告するために書いた手紙の下書きが見つかっている。鷗外が「私の気性として、日頃夫婦で遊歩することもなく、談話も好まない。文筆活動の妨げになるので、登志子とよく相談した」という趣旨の発言し、於菟については「別段牛乳にても無害」と言い、引き取った旨が記されていた。

- ^ NHK BSプレミアム(2014年7月23日放送)の『孫のナマエ〜鷗外パッパの命名騒動7日間』という、孫の命名に関するエピソードがドラマになった。ここで鷗外は「伯爵」などの「爵」ではなく、「雀」の「𣝣」から採ったとしている。この番組では鷗外を「キラキラネーム」の元祖としていた。

出典

編集- ^ a b 秦 2005, p. 159, 第1部 主要陸海軍人の履歴-陸軍-森林太郎(鷗外)

- ^ 「森鴎外」『朝日日本歴史人物事典』。コトバンクより2023年8月2日閲覧。

- ^ “作家 森鴎外(もりおうがい)(島根県津和野町生まれ)”. 山陰中央新報デジタル. (2015年2月11日). オリジナルの2020年8月11日時点におけるアーカイブ。 2018年7月11日閲覧。

- ^ 平川ら (1997a)、15頁。同書は、学生、作家、軍医、家庭人の側面から、鷗外の実像に迫った。

- ^ 『出典』 東京大学総合研究博物館 哺乳類学者 神谷敏郎 東京生まれ。 1930年3月2日- 2004年7月13日 教育学士 医学博士 青山学院大学文学部教育学科卒業 東京大学医学部卒業 東京大学大学院医学系研究科修了 1956年東京大学医学部助手 1971年東京大学医学部解剖学講師 1980年筑波大学医療技術短期大学部教授(解剖学) 1993年筑波大学名誉教授 幕末から明治初期における医学教育 東京大学医学部の源流 【参考文献】 細川宏「わが教室史—東京大学医学部解剖学教室」、『医学のあゆみ』第50巻1号、1964年、11—14頁。 石黒忠悳『懐旧九十年』、博文館、1963年。 石橋長英・小川鼎三『お雇い外国人(9)—医学』、鹿島研究所出版全、1969年。 神谷敏郎「鴎外の大学時代のノート」、『UP』、1996年、1—5頁。 小金井良精「東京帝国大学医科大学解剖学教室略誌」、『東京医学会創立二五年祝賀論文集』、1913年、7—27頁。 壬生町立歴史民俗資料館編『ジェンナー種痘発明二百年記念—種痘医斎藤玄昌』、栃木県壬生町立歴史民俗資料館、1996年。 森鷗外『ウィタ・セクスアリス』(岩波文庫)、岩波書店、1995年。 森於菟『父親としての森鷗外』(筑摩叢書159)、筑摩書房、1969年。 大沢謙二『燈影晶語』、永井潜編集私家版、1928年。 小川鼎三『医学の歴史』(中公新書)、中央公論社、1964年。 小川鼎三・酒井シズ校注『松本順自伝・長与専斎自伝』(東洋文庫386)、平凡社、1980年。 司馬遼太郎『胡蝶の夢』、新潮社、1979年。 津山直一「鷗外の整形外科学習(I)(II)」、『整形外科』第39巻1号、115—116頁、2号、277頁、1988年。 津山直一「鷗外の整形外科学習(III)」、『整形外科』第41巻、1990年、139—140頁。 東京大学医学部創立百年記念会『東京大学医学部百年史』、東京大学出版会、1967年。 東京帝国大学編『東京帝国大学五十年史』、東京帝国大学、1932年。 東京大学総合図書館『東京大学総合図書館古医学書目録』、日本古医学資料センター、1978年 [1]

- ^ 旧制高等学校に相当。本科を含めて現在の東京大学医学部の前身。

- ^ 明治7年度は15歳以下の入学が見合わされており、明治8年度は入学年齢制限が16 - 20歳に引き上げられた。平川ら (1997a)、129–134頁

- ^ a b 平川ら (1997a)、129–134頁

- ^ 平川ら (1997a)、112-118、142頁。

- ^ a b 山﨑(2007)、38頁。

- ^ 小金井 (1999)、35–37, 39頁。

- ^ 石黑忠悳著『石黑忠悳懷舊九十年』(博文館、1936年)241頁※ページ番号記載なし

- ^ a b c 石黑忠悳著『石黑忠悳懷舊九十年』(博文館、1936年)242頁※ページ番号記載なし

- ^ 小堀 (1981)、195-196頁。

- ^ 『早稲田大学百年史』第3編P1040

- ^ 池内(2001)、67頁

- ^ 「鷗外漁史とは誰ぞ」(文壇時評)、「原田直次郎」(日本の近代西洋絵画)、「潦休録」(近代芸術)、「我をして九州の富人たらしめば」(社会問題)、「北清事件の一面の観察」(講演録)、「新社会合評」(矢野竜渓『新社会』の評論で社会主義などを記述)(池内 (2001)、73-92頁)。

- ^ 山﨑 (2007)、837頁。新関 (2008)、180頁。

- ^ 森鷗外 (2000)、「文芸の主義」138–140頁。初出1911年4月。

- ^ 池内(2001)、137頁。

- ^ 「森鷗外――家長の苦悩が文学の源泉に」(白川 1985, pp. 12–19)

- ^ “「日本医学会」についての論争”. 近代文学研究会. 2019年2月22日閲覧。

- ^ 唐木順三『鷗外の精神』

- ^ 谷沢永一『文豪たちの大喧嘩』、34-35頁

- ^ 山﨑 (2007)、299頁。

- ^ 谷沢 (2012) 343頁

- ^ 小林勇『蝸牛庵訪問記』 岩波書店、1956年/筑摩書房「著作集」、1983年/講談社文芸文庫、1991年

- ^ 山下 (2008)、67-68、i頁

- ^ 山下 (1988)、413-415頁

- ^ 中井 (2010)、152–153頁。

- ^ 山下 (2008)、77-83頁

- ^ 山下(2008)、88-91頁。

- ^ 山下 (2008)、120-121頁

- ^ 山下(2008)、231頁。

- ^ 山下(2008)、231-237頁。

- ^ 山下 (2008)、304-307頁

- ^ 山下 (2008)、288頁

- ^ 山下 (1988)、328-331頁

- ^ 山下 (2008)、414頁

- ^ 山下 (2008)、417、424-425頁

- ^ 山下 (2008)、419–423頁。

- ^ 「勅令」『官報』第198号、大正2年3月31日

- ^ 「達」『官報』第614号、大正3年8月17日

- ^ 山下 (2008)、447-454頁。

- ^ 山下 2008、289頁

- ^ 山下 (2008)、448–449頁

- ^ 志田 (2009)、16–18頁。

- ^ 『官報』第3587号「叙任及辞令」1895年6月15日。

- ^ 『官報』第1108号、大正5年4月14日。

- ^ 沼倉延幸「図書頭森林太郎(鷗外)に関する基礎的研究」、宮内庁書陵部『書陵部紀要』第68号、2017年。

- ^ 『官報』第2551号「叙任及辞令」1892年1月4日。

- ^ 『官報』第3142号「叙任及辞令」1893年12月18日。

- ^ 『官報』第3717号「叙任及辞令」1895年11月16日。

- ^ 『官報』第4807号「叙任及辞令」1899年7月11日。

- ^ 『官報』第6367号「叙任及辞令」1904年9月17日。

- ^ 『官報』第7899号「叙任及辞令」1909年10月21日。

- ^ 『官報』第684号「叙任及辞令」1914年11月11日。

- ^ 『官報』第1131号「叙任及辞令」1916年5月11日。

- ^ 『官報』第2982号「叙任及辞令」1922年7月11日。

- ^ 『官報』第3430号「叙任及辞令」1894年12月3日。

- ^ 『官報』第3671号「叙任及辞令」1895年9月21日。

- ^ 『官報』第3862号・付録「辞令」1896年5月16日。

- ^ 『官報』第4027号「叙任及辞令」1896年11月30日。

- ^ 『官報』第5072号「叙任及辞令」1900年6月1日。

- ^ 『官報』第6426号「敍任及辞令」1904年11月30日。

- ^ 『官報』号外「叙任及辞令」1906年12月30日。

- ^ 『官報』第817号「叙任及辞令」1915年4月26日。

- ^ 『官報』第1194号「叙任及辞令」1916年7月24日。

- ^ 『官報』第1310号・付録「辞令」1916年12月13日。

- ^ 審美綱領 : 2巻 上巻

- ^ 明治18年に東京府が実施した郡区医採用試験について樋口輝雄、日本医史学雑誌 第59巻第2号(2013)

- ^ 森鷗外、別居「気性合わず」 元妻の親族が記した文書発見、静岡新聞2012/09/13

- ^ 「森しげ」『朝日日本歴史人物事典』。コトバンクより2023年8月2日閲覧。

- ^ 新編に、森茉莉『父の帽子』講談社文芸文庫、1991年。『父と私 恋愛のようなもの』ちくま文庫、2018年。がある

- ^ 岩波文庫、1981年。他に小堀杏奴『不遇の人 鷗外』求龍堂、1982年。がある

- ^ 『弊風一班 畜妾の実例』黒岩涙香、現代教養文庫、社会思想社、1992年、p14

- ^ “歴代医学部長”. 東京大学大学院 医学系研究科・医学部. 2022年6月2日閲覧。

- ^ 森鷗外旧宅・森鷗外記念館 - 津和野町(2022年2月23日閲覧)

- ^ 森鷗外・松本清張北九州市小倉北区(2018年9月12日閲覧)。

- ^ a b c d e f g h i j “森鷗外が「舞姫」を執筆した旧邸、ゆかりの根津神社に移築へ 旅館として稼働もコロナ禍で閉館”. 東京新聞 (2022年10月10日). 2022年10月12日閲覧。

- ^ 森鷗外と鷗外荘(2018年9月12日閲覧)。

- ^ “森鷗外ゆかりの上野の老舗旅館、閉館へ 新型コロナでキャンセル相次ぐ”. 東京新聞. (2020年3月28日) 2022年2月23日閲覧。

- ^ “台東の旅館 「鷗外荘」あす再び閉館 「舞姫」執筆 旧邸は移築を検討 5月に営業再開も…コロナ禍で客足戻らず”. 東京新聞. (2021年10月14日) 2022年2月23日閲覧。

- ^ 浜崎陽介「鷗外の旧邸 なんとか存続」中日新聞 2022年10月13日、夕刊、8面。

- ^ a b 森鷗外・夏目漱石住宅 - 博物館明治村(2022年2月23日閲覧)

- ^ a b c d e “記念館について”. 文京区立森鷗外記念館. 2022年10月12日閲覧。

- ^ 嵐山 2000

- ^ フジテレビトリビア普及委員会『トリビアの泉〜へぇの本〜 5』講談社、2004年。

- ^ 野村麻里 編『作家の手料理』平凡社、2021年2月25日、100‐101頁。

- ^ 大本泉『作家のごちそう帖』(平凡社新書 2014年pp.14-23)。

参考文献

編集- 嵐山光三郎『文人悪食』新潮社〈新潮文庫〉、2000年9月。ISBN 4-10-141905-1。

- 池内健次『森鷗外と近代日本』ミネルヴァ書房〈Minerva21世紀ライブラリー 67〉、2001年12月。ISBN 4-623-03559-X。

- 猪瀬直樹「元号に賭ける」、『天皇の影法師』小学館〈日本の近代猪瀬直樹著作集 10〉、2002年9月。ISBN 4-09-394240-4。

- 植木哲『新説 鷗外の恋人エリス』新潮社〈新潮選書〉、2000年4月。ISBN 4-10-600587-5。

- 大谷晃一『鷗外、屈辱に死す』編集工房ノア〈ノアコレクション 3〉、2000年9月(原著1983年4月)。

- 片山杜秀『近代日本の右翼思想』講談社〈講談社選書メチエ 396〉、2007年9月。ISBN 978-4-06-258396-1。

- 金子幸代『鷗外と〈女性〉 森鷗外論究』大東出版社、1992年11月。ISBN 4-500-00588-9。

- 唐木順三『鷗外の精神』筑摩書房、1943年9月。

- 小金井喜美子『鷗外の思い出』岩波書店〈岩波文庫〉、1999年11月。ISBN 4-00-311611-9。

- 小平克『森鷗外「我百首」と「舞姫事件」』同時代社、2006年6月。ISBN 4-88683-577-5。

- 小堀杏奴『晩年の父』岩波書店〈岩波文庫〉、1981年9月。ISBN 4-00-310981-3。

- 小堀杏奴『朽葉色のショール』(新版)講談社〈講談社文芸文庫〉、2003年1月。ISBN 4-06-198319-9。

- 小堀桂一郎『森鷗外 批評と研究』岩波書店、1998年11月。ISBN 4-00-025283-6。

- 今野勉『鷗外の恋人 百二十年後の真実』日本放送出版協会、2010年11月。ISBN 978-4-14-081442-0。

- 坂内正『鷗外最大の悲劇』新潮社〈新潮選書〉、2001年5月。ISBN 4-10-603500-6。

- 佐谷眞木人『日清戦争 「国民」の誕生』講談社〈講談社現代新書 1986〉、2009年3月。ISBN 978-4-06-287986-6。

- 志田信男『鷗外は何故袴をはいて死んだのか 「非医」鷗外・森林太郎と脚気論争』公人の友社、2009年1月。ISBN 978-4-87555-540-7。

- 白川正芳『超時間文学論――鷗外から大江まで27人の作家たち』洋泉社、1985年5月。ISBN 978-4896910025。

- 末延芳晴『森鷗外と日清・日露戦争』平凡社、2008年8月。ISBN 978-4-582-83407-9。

- 谷沢永一『文豪たちの大喧嘩 鷗外・逍遙・樗牛』筑摩書房〈ちくま文庫〉、2012年8月。ISBN 978-4480429766。

- 長島要一『森鷗外 文化の翻訳者』岩波書店〈岩波新書〉、2005年10月。ISBN 4-00-430976-X。

- 新関公子『森鷗外と原田直次郎 ミュンヘンに芽生えた友情の行方』東京藝術大学出版会、2008年2月。ISBN 978-4-904049-03-7。

- 中井義幸『岩波人文書セレクション 鷗外留学始末』岩波書店、2010年12月。ISBN 978-4-00-028434-9。

- 秦郁彦 編著『日本陸海軍総合事典』(第2)東京大学出版会、2005年。

- 林尚孝『仮面の人・森鷗外 「エリーゼ来日」三日間の謎』同時代社、2005年4月。ISBN 4-88683-549-X。

- 平川祐弘・平岡敏夫・竹盛天雄編 編『鷗外の人と周辺』新曜社〈講座 森鷗外 第1巻〉、1997年5月。ISBN 4-7885-0597-5。

- 平川祐弘・平岡敏夫・竹盛天雄編 編『鷗外の作品』新曜社〈講座 森鷗外 第2巻〉、1997年5月。ISBN 4-7885-0598-3。

- 平川祐弘・平岡敏夫・竹盛天雄編 編『鷗外の知的空間』新曜社〈講座 森鷗外 第3巻〉、1997年6月。ISBN 4-7885-0603-3。

- 松本清張『両像・森鷗外』文藝春秋〈文春文庫〉、1997年11月。ISBN 4-16-710684-1。

- 松本清張『鷗外の婢』新潮社〈新潮文庫〉、1974年。

- 森鷗外『森鷗外全集 13 独逸日記・小倉日記』田中美代子解説、筑摩書房〈ちくま文庫〉、1996年7月。ISBN 4-480-03093-X。

- 森鷗外 著、千葉俊二編 編『鷗外随筆集』岩波書店〈岩波文庫〉、2000年11月。ISBN 4-00-310068-9。

- 森鷗外 著、金子幸代編・解説 編『鷗外女性論集』不二出版、2006年4月。ISBN 4-8350-3497-X。

- 森潤三郎『鷗外森林太郎傳』昭和書房、1934年。

- 森潤三郎『鷗外森林太郎』丸井書店、1942年。

- 森まゆみ『鷗外の坂』新潮社〈新潮文庫〉、2000年7月。ISBN 4-10-139022-3。

- 山﨑國紀『評伝 森鷗外』大修館書店、2007年7月。ISBN 978-4-469-22189-3。

- 山下政三『明治期における脚気の歴史』東京大学出版会、1988年9月。ISBN 4-13-066102-7。

- 山下政三『鷗外森林太郎と脚気紛争』日本評論社、2008年11月。ISBN 978-4-535-98302-1。

- 六草いちか『鷗外の恋 舞姫エリスの真実』講談社、2011年3月。ISBN 978-4-06-216758-1。

- 森千里『鷗外と脚気 曾祖父の足あとを訪ねて』NTT出版、2013年1月。ISBN 978-4-75-715086-7。

- 大原敏行『明治長編詩歌 孝女白菊 -井上哲次郎・落合直文から ちりめん本 鷗 外、画の世界までー』(創英社、2015年)、ISBN 978-4-88142-935-8

- 廣木寧『江藤淳氏の批評とアメリカ』慧文社、2010年、ISBN 978-4-86330-040-8

- 廣木寧『天下なんぞ狂える―夏目漱石の『こころ』をめぐって』(下)(慧文社)2016年 ISBN 978-4-86330-171-9

- 中島国彦『森鷗外 学芸の散歩者』岩波書店〈岩波新書〉、2022年7月。ISBN 9784004319375。

関連項目

編集外部リンク

編集データベース

編集- 森鷗外:作家別作品リスト - 青空文庫

- 鷗外文庫書入本画像データベース(東京大学総合図書館。鷗外の自筆草稿や書入本を見ることができる)

- Mori Ōgaiに関連する著作物 - インターネットアーカイブ

- 森鷗外の著作 - LibriVox(パブリックドメインオーディオブック)

- 森氏蔵書 - 国文学研究資料館蔵書印データベース 2021年5月21日閲覧。(鷗外の蔵書印)

- ニコニコ写真帳 第一集 軍服姿の森鷗外(国立国会図書館近代デジタルライブラリー)

施設など

編集- 文京区立森鷗外記念館(文京区)

- 森鷗外記念館(津和野町)

- 森鷗外旧居(北九州市)

- 博物館明治村 森鷗外・夏目漱石住宅

- 森鷗外と千住(足立区)

- 台東区ゆかりの巨匠たち 森鷗外(台東区)

- 島根ゆかりの文学者 森鷗外

- 森鷗外記念館 ベルリン

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 (新設) |

臨時国語調査会会長 1921年 - 1922年 |

次代 上田万年 |

| 先代 山口鋭之助 |

図書頭 1917年 - 1922年 |

次代 五味均平 図書頭心得 |

| 軍職 | ||

| 先代 小池正直 |

陸軍医務局長 第7代:1907年11月13日 - 1916年4月13日 |

次代 鶴田禎次郎 |