飛行艇

飛行艇(ひこうてい、英語: seaplane or flying boat)は、水面発着できる機体のうち、胴体部分が水面に接するように設計された飛行機である。日本産業規格 (JIS) では「水上にあるとき、主に艇体によってその重量を支持する水上機」と定義される。この点で「フロートによってその重量を支持する」フロート水上機と区別される(JIS W 0106 航空用語(航空機一般))。

水面で機体を安定させるために、主翼に補助フロートを備えるタイプと、胴体側面下部に横に広がった張り出し部分(スポンソン)を有するタイプがある(これらがないと横風を受けた時に傾いてしまう)。現在は格納式の降着装置を装備し、陸上からも発着できる水陸両用タイプが多い。

飛行艇の特徴

編集海面や湖面という平らで広大な水面を利用して発着できる飛行艇は、滑走路などの大規模な飛行場設備を必要としない。また洋上を長距離飛行する場合、万が一の故障に際してもとりあえず着水しての対処が可能である。飛行艇はこの特徴を利用して使用されてきた。過去・現在で飛行艇が使用されてきた主な用途は下記3種類。

第一次世界大戦後より行われた大型旅客機の開発では、当時の信頼性に乏しいエンジン性能をカバーするため、航空会社は飛行艇の採用を優先した。しかし飛行艇でも荒天時の着水は危険であり、当時の事故は外洋に降下したときにも多く起こっている[1]。 1番目の項目については現在でも重要な地域の足として使われている。

飛行艇の歴史

編集最初の飛行艇

編集世界最初の旅客をのせた飛行艇は、1914年に就航したアメリカのベノイストXIVである。乗客定員1名で、フロリダ州のタンパとセントピーターズバーグ間34.5kmを運行した。

大洋横断への挑戦

編集飛行機は第一次世界大戦で実戦に用いられ活躍したが、その活動範囲は陸の上空や陸地周辺に限られていた。そこで大戦後飛行機による大洋横断路線が検討された。

『翼よ! あれが巴里の灯だ』で有名なチャールズ・リンドバーグの『スピリット・オブ・セントルイス』号(1927年)などの冒険的機体を除けば、これらの路線には飛行艇が充当された。当時は機体やエンジンの信頼性が低く、万が一の場合の洋上着水を想定したためである。下記カーチスNC4や、ドイツのドルニエ Do X(初飛行1929年、乗客100名を乗せ、エンジン12基を備えた巨人機だが実用にならなかった)などがパイオニアである。

1930年頃には地中海横断路線や北米 - 南米の定期空路に飛行艇が就航している。

飛行艇の黄金時代

編集この時代の大型機の主役は飛行艇であった。その理由は、大型機を滑走路で運用する際の着陸の衝撃に耐えうる強度を持つ降着装置(脚、緩衝装置[2]、フロート、タイヤ)が製造できなかったこと、および機体の大型化に複数の降着装置で対処する発想がなかったことによる。飛行艇であれば、着水時の衝撃は機体底部の全面で受け止めることができ、降着装置の未発達を補うことができた[3]。

パンアメリカン航空は、南米路線にシコルスキー S-42、太平洋路線にマーチン M130チャイナクリッパー、大西洋路線にボーイング314といういずれも4発の大型飛行艇を就航させ、豪華で快適な空の旅を提供した。

イギリスはショート・エンパイア飛行艇(初飛行1936年)を使用し、本国からエジプトを経由してアフリカやインド、香港までの路線を開設し、『日の沈むことが無い大英帝国』をカバーした。

日本でも九七式飛行艇を民間用に転用し、当時の委任統治領であったサイパン島などへの航空路に使用した。

各国海軍も飛行艇の利点に着目し、連絡・偵察・哨戒[注 1]・救難・爆撃などの目的で単発から6発の各種の飛行艇を装備し、これらが第二次世界大戦にも多数使用された。

第二次世界大戦

編集この節の加筆が望まれています。 |

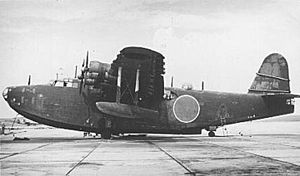

各国とも、輸送および長距離哨戒の任務に使用した。日本海軍でも川西二式飛行艇(二式大艇)を製造、運用した。

また、アメリカ海軍のカタリナ飛行艇は連合軍機として英米海軍で太平洋・大西洋その他の海域で、哨戒、救助活動に活躍した。

第二次世界大戦後

編集大戦中の大型陸上機の運用経験から、陸上機の信頼性・安全性・利便性が認められた。また、滑走路の強度を上げられ、大型陸上機も着陸できるようになった。このため、飛行艇の特徴である万が一の洋上着水を想定した運用は必要性が低下し[3]、大型長距離機としての使命は終了した。また、海上での救難についても、ヘリコプターの発達と艦船への搭載により、飛行艇の必要性は薄れた。飛行機だけでなく船の構造を持つことによる重量や抵抗の増加、塩分洗浄などの維持管理などのデメリットがあり、陸上機に押されるようになった[3]。

アメリカでは第二次世界大戦後にリパブリック RC-3 シービー、SIAI-マルケッティ FN.333、コロニアル スキマー、グッドイヤー ダック、サーストン シールなど遊覧用の小型飛行艇が販売されている。

個人向けの水上機は陸上機を改造するだけで済むフロート式が主流であるが、アメリカのICON AircraftがLight-sport aircraftに分類される2人乗りの小型単発機ICON A5を販売している。また日本のサードが4人乗りの水陸両用機で航空機製造への参入を予定している[4]。

戦後日本が開発した大型飛行艇PS-1(初飛行1967年)は対潜哨戒機としての使命は終了したが、その改良型である救難飛行艇US-1は、小笠原諸島など飛行場が無く、ヘリコプターでは遠すぎる島へのほとんど唯一の緊急輸送手段として有効に活用されていた。日本はUS-1以降も飛行艇の開発を続け、離着水能力の向上や高高度飛行を可能にするなど性能を向上させたUS-2の開発に成功し、2017年12月のUS-1の老朽化に伴う退役に伴い置き換えられ、その任務を引き継いでいる。

カナダは大規模な森林火災消火用に、点在している湖沼を利用して運用できる消防飛行艇、「水の爆撃機」CL-215/CL-415(初飛行1967年)を開発した。また、ソ連及びロシアではこれまで様々な種類の飛行艇が開発されてきて、Be-200をはじめ数種が生産されている。中国では消火・救難用にAG-600の開発・試験がされている。

オーロラ・フライト・サイエンシズはDARPAの輸送用飛行艇計画「リバティー・リフター(Liberty Lifter)」に、地面効果による飛行能力を有する飛行艇で応募している[5]。

飛行艇の例

編集第二次世界大戦前

編集- 第一次世界大戦時に運用された戦闘飛行艇の一例。

- 最初に大西洋横断飛行した飛行艇。

- 最初の太平洋横断飛行空路に投入された機体。

- 当時としては先進的な応力外皮構造による全金属製の飛行艇。

- 12基のエンジンを搭載する、大西洋航路向けの大型飛行艇。完成当時は世界最大の航空機だった。

- 日本人の設計による初の日本製飛行艇。

第二次世界大戦

編集- 第二次大戦~1950年代末まで部隊配備。

- 6機が製造され、2010年現在、1機が森林消火機として運用中。

- 史上最大の飛行艇。スプルース・グースとも(1947年飛行)。

- 防御装備の多さから、空飛ぶ戦艦の異名を持つ。日本国内に1機が静態保存。

第二次世界大戦後

編集- グラマン アルバトロス

- グラマン マラード

- リパブリック RC-3 シービー

- 4人乗りの水陸両用スポーツ機。1000機ほどが製造された。

- 4人乗りの水陸両用ツーリング機。

- マーチン P5M マーリン

- マーチン P6M シーマスター

- ジェット飛行艇。1955年に初飛行したが、1958年8月に計画中止。

- プロペラ推進式の小型単発機。

- 消防用飛行艇として造られたカナダの飛行艇。

- カナディア CL-415

- 消防用飛行艇として造られたカナダの飛行艇。

- 戦後初期のソ連飛行艇。

- ベリエフ Be-12チャーイカ

- 愛称「かもめ」の由来であるガル翼を持つ、戦後ソ連の代表的な双発飛行艇。

- ベリエフ A-40アリバトロース

- ジェット飛行艇。

- ベリエフ Be-200

- 旅客機型の胴体を持つ多目的機。

- 対潜哨戒飛行艇。

- 新明和 US-1

- PS-1から派生した救難機。後に改良型のUS-1Aが登場。

- 中華人民共和国の軍用飛行艇。

- 中華人民共和国の開発中の多用途飛行艇。

脚注

編集注釈

編集出典

編集- ^ 佐貫亦男『ジャンボ・ジェットはどう飛ぶか』講談社〈ブルーバックス〉、1980年、57-58頁。ISBN 4-06-118029-0。

- ^ “着陸装置 landing gear > 緩衝支柱(shock strut)”. 航空実用辞典. 日本航空. 2021年5月23日閲覧。

- ^ a b c 近畿中部防衛局主催第28回防衛セミナー「関西の防衛産業」議事録、2015年7月8日、5頁

- ^ ふくしまスカイパーク拠点に軽飛行機開発へ - 河北新報

- ^ “エンジン8発! 超巨大飛行艇ボーイング子会社が開発へ 航続距離は1万2000km以上”. 乗りものニュース. 2023年2月5日閲覧。