鈴木ひでる

鈴木 ひでる(すずき ひでる、1888年〈明治21年〉11月6日[1][2] - 1944年〈昭和19年〉12月27日[2][3])は、日本の化学者。日本の女性で初めて薬学博士となった人物である。愛知県碧海郡富士松村字逢見(現・刈谷市)に生まれ、日本女子大学校を卒業後に、母校の化学助手としての研究、日本女子大と東京帝国大学の薬学科での長年の研究を経て、揮発性有機オイルであるペリレンの研究により、薬学博士の学位を取得した。56歳で急逝するまで、教育と研究一筋の生涯を送り続けた。下の名は「秀」「秀留」との表記もある[1][4]。

| 鈴木 ひでる (すずき ひでる) | |

|---|---|

| |

| 生誕 |

1888年11月6日 愛知県碧海郡富士松村字逢見 |

| 死没 | 1944年12月27日(56歳没) |

| 国籍 |

|

| 研究分野 | 薬学 |

| 研究機関 | 日本女子大学 |

| 出身校 | 日本女子大学 |

| 博士論文 |

レモンヂソ揮発油成分ペリレンの構造(1937年) 天臺烏藥の成分に就て(第二報)(1930年) |

| 指導教員 | 近藤平三郎 |

| 影響を 受けた人物 | 長井長義 |

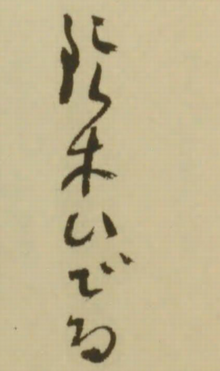

| 署名 | |

| プロジェクト:人物伝 | |

経歴

編集誕生 - 学生時代

編集愛知県碧海郡富士松村字逢見で誕生した[1]。家は塩問屋であったが、父親は向学心に富み、自身が勉学の機会を得られなかったことから、子供たちの修学に努めた[5]。

名古屋のミッションスクールである名古屋清流女学校から豊橋高等女学校へ転校、1906年(明治39年)に同女学校を卒業後に[6]、日本女子大学校普通予科に入学した。豊橋高女から大学への進学は、ひでるが初めてであった[5][注釈 1]。1910年(明治43年)に日本女子大学校を卒業した[5][3]。

長井長義の助手を務める

編集ひでるは日本女子大学校卒業後も、同校の化学教室に残った[5]。理由については後年「適当な就職口が無かった」「嫁に行くのも嫌」と述懐している[7][8]。

化学教室では、当時の日本薬学会の長老とされる長井長義の講義実験助手を務めた[6][7]。当時の助手生活は学生の指導から雑務にまで渡り[9]、助手5人をもってしても、非常に多忙で、その上に諸事情で他の助手たちが一斉に退職してしまい、結果的にひでる1人が重責を負うこととなって[7]、立ったまま食事を済ますほどだった[8]。さらに当初の給料も微々たるもので、食事は魚の頭やサツマイモで済ませ、多忙さと貧乏と戦い続けた[7]。

1912年(明治45年)に、文部省化学中等教員検定試験に合格して[3]、翌1913年(大正2年)には日本女子大学附属高等女学校の教諭を兼務した[7]。同時期に丹下梅子が東北帝国大学に入学したため、丹下に代わって化学科を担当した[10]。

学制変更を機にドイツ語や生薬学を学んだ[7]。薬学を選んだ理由について、末の妹の鈴木香代は後年、「保井コノさんや黒田チカさんが理学で学位をとっていたので、違うものを選んだのかもしれない」「当時は化学では何の資格も得られなかったので、発奮したのだろう」と語っている[11]。

1918年(大正7年)に薬剤師試験に合格し、薬剤師の資格を取得した[3][7]。この際の勉強は夜学に加えて独学であり[9]、生薬の名を表にして天井に書き、寝る前にも起床後にもその表を見て覚えるようにしていた[7]。またドイツ語については、実験ノートも論文もすべてドイツ語で書くほどに修得できていた[7]。

長井長義は、ひでるが間もなく留学するものと考えていた。しかし当時の世界的経済の大変動の影響で実家が破産し、父が家を出た上に、日本女子大の仕事から離れることも困難であったため、依然として実験助手を続けていた[12]。

東京帝国大学へ

編集長井長義は、ひでるに対して「本郷の大学でより勉強すべき」と説いた。当時は本郷の大学では女性の入学は許可されていなかったが、長井は彼の弟子である近藤平三郎に、ひでるが大学で学ぶことを依頼した。こうして長井の計らいにより、ひでるは現職のまま、異例の東京帝国大学の女子専攻生となり、近藤平三郎の指導を受けることとなった[12]。

ひでるは帝国大学で本格的な研究を与えられ、1921年から東京帝国大学の医学部薬学科(現在の東京大学大学院薬学系研究科・薬学部)で学んだ[1]。近藤平三郎による指導は非常に厳しいもので、皮膚を傷めつけかねない薬剤や、動物の糞などを取り扱わせられることもあったが、少しも不満を言うことはなかった[13][14]。実験中に、男性でも驚くほどの火傷を負っても、平気な顔で落ち着いたものであった。それでいて自分の研究ばかりか、周囲の生徒たちの机まで掃除して、周囲から感謝された[13][14]。

東京帝国大学では1926年(大正15年)まで学んだが[1]、専攻生は本科生ではなく聴講生と同じ扱いであり、卒業しても学士を得ることはなかった[10]。

香雪化学館 - ペリレンの研究

編集1926年、ひでるは本業の多忙さから東京帝国大学を辞めて、日本女子大の理科教室である香雪化学館で、単独での研究を続けた[13]。香雪化学館はひでるにとって、1人で実験に打ち込むことのできる、心の休まる場所であった[13]。そのため、学生たちには綺麗に掃除をさせた。先輩の教諭で急用のあまり外靴のままで入って来ると「先生、外の靴ではいけません」と注意をしたとの逸話がある[13]。

化学を専攻する学生たちは、香雪化学館にある火鉢を囲んで、ひでると良く話をした[13]。化学のことならず、四方山話、人生相談にまで及んだ。ひでるは夜の帰りが遅くなるほど話し込んだ[13]。学生たちが話のために、ひでるの家を訪ねることも多かった[13]。1929年(昭和4年)、家政学部の化学教授となった[3][15]。

ひでるの研究に先駆けて、1919年(大正8年)にすでに近藤平三郎らが、レモンジソ油の中にシトラールと多数共存する有機化合物を「ペリレン」と名づけ、フラン誘導体の一種であることを推定していた[16][17]。ひでるは1932年(昭和7年)より、日本学術振興会の研究補助金を受けて、このペリレンの構造の研究に着手した[15]。

ペリレンの原料としてレモンヂソが大量に必要であったが、レモンジソは野生では高尾山や九州に少しあるだけで、売品も無かったため、ひでるは自らこの栽培に乗り出した[15]。最初に陸軍から入手した苗を校庭にまき、収穫を楽しみに待っていたものの、諸事情で失敗、かろうじて回収した種子を東京、栃木、茨城、埼玉など関東各地で大量に栽培し、ペリレン抽出に挑んだ[15]。

1937年(昭和12年)1月12日、ひでるは長年の努力が実り、「レモンヂソ揮発油成分ペリレンの構造」と題した論文により、博士の学位を授与された[18]。日本人女性として最初の薬学博士であった。加えて日本女子大学で博士となった者もひでるが初という、二重の快挙であり[18]、新聞や雑誌でも大きく報じられた[19]。

学位取得後 - 晩年

編集ひでるは学位取得後も依然、授業、研究、事務手伝い、校内の掃除と、多忙な生活を送っていた。学位取得の数年後に第二次世界大戦が勃発して、学校が学校工場となったことで本格的な研究が困難となったが、ひでるはその環境下でも、防毒マスクの研究、防空壕でエノキダケの栽培など、可能な限りの研究を続けていた[20]。一方で自分を年齢を経たことから、後進の育成にも注力した[20]。

1944年(昭和19年)、ひでるは熱病を患い、危険な状態となった[21]。同1944年12月27日、知人らの伝手で好物の魚が届けられ、ひでるは喜んでそれを食べ、「とてもおいしいから」と、残りを主治医に勧めた[22]。しかし同日の12月27日、56歳で急逝した[22]。後年に薬学学者となる辻キヨは、当時はひでるの助手を務めており、「その日の大空襲のショックで永眠された」と述べている[22]。

人物

編集父親は「商人に学問は不要」といわれた明治期にあって、隠れて本を読むほど、向学心に富む人物であった。また、油をとった後の大豆を捨てずに肥料にしたり、そのために豆を削る機械を作ったり、稲もみ機を考案して全国で販売したりと、好奇心旺盛な上に創意工夫を好んでいた。ひでるはこうした父の影響を強く受けて育った[5]。

東京帝国大学の専攻生となった頃は、当時の東京帝国大学では女子は珍しく[23]、実験室でも紅一点であった[24]。総取締役の丹波敬三が、派手な身なりの女子の加入による教室の乱れを懸念したところ、近藤平三郎が「ご心配になることはありません」と笑ったという[23]。近藤の言葉の通り、ひでるは髪を後ろでまとめ、化粧もせず、袖の短い着物に袴または割烹着と地味な姿で、やや色黒なこともあって「石炭女史」と渾名されていた[13][25]。本人はそのあだ名も聞き流し、なりふり構わない勉強家であった[26]。

先述の妹の香代は日本女子大学に入学後に、ひでるの試験を受け、ひでるから「点数を知りたい人は聞きに来るように」と言われたが、恥ずかしさから帰宅後に自宅でひでるに聞くと「公私混同はいけない、学校で聞くように」と言われ、ひでるの真面目さを表す逸話として残されている[12]。妹によれば「試験は厳しかったが、友達によれば、厳しくとも質問には丁寧に教えてくれた」とのことであった[12]。

ひでるの教え子たちは、ひでるのことを「非常に厳しい先生でした」と回想している[19]。日本女子大で後進の指導にあたっては、「勉強の機会を与えてくれた学校に恩返しをしたい」との思いから後輩たちに厳しく接し[20]、「勉強しなさい」が口癖であった[25]。香雪化学館では夜中まで実験を続けたことから、同館は「不夜城」と呼ばれた[25]。

研究一筋の生活であり、学位取得後も授業、研究、学校の事務、掃除の手伝いと、生活は変わることはなかった[20]。唯一の趣味として伝えられているのが植物採集であり、これも研究の一環と言えた[20]。東京帝国大学の牧野富太郎の植物採集同好会にも参加し[3]、牧野の植物採集に同行することも多かった[20]。

一方で妹の香代はひでるについて「研究以外に無趣味な人間ではなく、よく旅行もしていたし、話好きで、美味しいものを食べるために周りの人を誘うことも多かった」と回想している。1930年代のあるとき、ひでると助手たちが寿司屋で満腹になるほど食べた後、ひでるがその帰りに天ぷら屋を見つけて入ろうとし、助手たちが尻込みしている間に、1人で天ぷらを食べ、さらに甘い物まで食べにいったという。ひでるは同1930年代頃より糖尿病を患っていたことから、助手の1人は、この食欲は糖尿病の悪化によるものと推測している[21]。

辻キヨとの関係

編集ひでるがペリレンの研究にあたって、数年をかけてようやく研究が完成しかけた頃、当時の助手の辻キヨ(先述)が誤ってその研究材料をすべてこぼしてしまったことがあった[18]。ひでるは激怒のあまり、キヨに「死んでしまいなさい」とまで言い放った[18]。キヨは声も出ずに泣き続け、数年にわたって辛い思いを抱き、周囲に「死にたい」と漏らしたものの、「生涯鈴木先生に誠意を持って仕え、詫びなければならない」と誓った[18]。

ひでるが糖尿病の悪化で入院を強いられたときは、退院後も食事制限のために、炭水化物が一切禁じられ、非常に苛立つ日々が続いた[21]。キヨはひでるに尽くすことを誓っていたことから、ひでるがサツマイモを食べたいと聞けば、少しでもデンプン質の少ないクリを茹でて勧めた[21]。また、戦中でタンパク質の入手が困難となった頃には、キヨはひでるの健康を留意し、郷里の三陸海岸から豆や魚を取り寄せた[21]。ひでるは非常用袋を肩にかけて学校に通い、「この袋にあなたからの差し入れが入っているの。歩きながら食べているのよ」と礼を述べ、キヨを喜ばせた[21]。

丹下梅子との関係

編集日本人の女性農学博士第2号である丹下梅子は、ひでる同様に日本女子大で長井の助手を務めており、ひでるは15歳上の丹下のことを尊敬すると共に、親交があった[21]。ひでるがある新年に丹下に宛てた手紙は「恭賀新年」で始まり、便箋3枚に及んでいる[21]。

1944年に戦争が激化した頃、丹下が肺炎を患った。ひでるは丹下の自宅療養が困難と知るや、東京帝国大学の分院に入院させ、自らが保証人となった[21]。幸いにも3週間ほどで丹下は退院することができたが、その数日後にひでるの方が発熱し、死去する結果となった[21][22]。妹の香代は「丹下先生のご容態を心配しつつ自分が先に逝ったというのは、いかにも律儀な姉らしいと思えてなりません」と述べた[22]。

脚注

編集注釈

編集出典

編集- ^ a b c d e 日本女子大学理学教育研究会 2013, p. 99

- ^ a b 『事典日本の科学者 科学技術を築いた5000人』板倉聖宣監修、日外アソシエーツ、2014年6月25日、429頁。ISBN 978-4-8169-2485-9。

- ^ a b c d e f 芳賀他 1998, p. 584

- ^ 『日本女子大学学園史』 第2、日本女子大学、1929年11月10日、310頁。 NCID BN03878414。

- ^ a b c d e 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 100–101

- ^ a b 長島 1937, p. 184

- ^ a b c d e f g h i 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 102–103

- ^ a b 長島 1937, p. 187

- ^ a b 都河明子・嘉ノ海暁子『拓く 日本の女性科学者の軌跡』ドメス出版、1996年11月15日、199頁。ISBN 978-4-8107-0445-7。

- ^ a b 村上信彦『大正女性史』 上巻、理論社、1982年7月、80頁。ISBN 978-4-652-08305-5。

- ^ 日本女子大学理学教育研究会 2013, p. 247

- ^ a b c d 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 104–105

- ^ a b c d e f g h i 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 108–109

- ^ a b 長島 1937, pp. 188–189

- ^ a b c d 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 110–111

- ^ 山下 1970, p. 105

- ^ 山下 1970, pp. 106–107

- ^ a b c d e 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 112–113

- ^ a b 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 114–115

- ^ a b c d e f 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 118–119

- ^ a b c d e f g h i j 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 120–121

- ^ a b c d e 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 122–123

- ^ a b 日本女子大学理学教育研究会 2013, pp. 106–107

- ^ 『広岡浅子のすべて 仕事と生涯 約250点の写真、初公開史料、関係者インタビューで綴る ドラマでは語られない“真実”が、この1冊に!』日経BP社〈日経ムック〉、2016年2月20日、80頁。ISBN 978-4-8222-3092-0。

- ^ a b c 女性自身 2016, p. 50

- ^ 近藤平三郎 著、根本曽代子 編『藤園回想』広川書店、1964年2月24日、234頁。 NCID BN10623821。

参考文献

編集- 長島譲『女博士列伝』科学知識普及会、1937年7月5日。 NCID BN05854166。

- 日本女子大学理学教育研究会 編『女子理学教育をリードした女性科学者たち 黎明期・明治期後半からの軌跡』蟻川芳子監修、明石書店〈日本女子大学叢書〉、2013年2月28日。ISBN 978-4-7503-3770-8。

- 山下愛子 編『近代日本女性史』 4巻、鹿島研究所出版会、1970年9月10日。 NCID BN01266789。

- 『日本女性人名辞典』芳賀登他監修(普及版)、日本図書センター、1998年10月25日。ISBN 978-4-8205-7881-9。

- 『近現代日本女性人名事典』ドメス出版、2001年3月30日。ISBN 978-4-8107-0538-6。

- 「ひでる! ウメ! 鶴子! リアル「あさが来た」浅子チルドレン!」『女性自身』第59巻第8号、光文社、2016年3月8日、50頁、NCID AA11364707、2024年3月3日閲覧。