リムリック・ソビエト

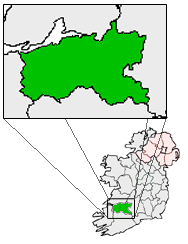

リムリック・ソビエト(アイルランド語: Sóivéid Luimnigh、英語: Limerick Soviet)は、1919年4月15日から27日にかけてアイルランドのリムリックに存在した、ソビエトを自称した機関である。アイルランド独立戦争の開始に伴い、1914年の王国防衛法(en)に基いてイギリス軍がリムリックのほぼ全域を含むリムリック県の一部を「特別軍事区域」("Special Military Area")に指定したことに対する抗議として、リムリック商業者・労働者評議会("The Limerick Trades and Labour Council")がゼネラル・ストライキを組織した。その間のリムリックではソビエトによって食料が供給され、独自の通貨も発行されていた[1]。

設立

編集1919年1月から続くアイルランド独立戦争は、シン・フェイン党に支援されたアイルランド共和軍(IRA)とイギリス軍とのゲリラ合戦となっていた。同年4月6日、IRAは王立アイルランド警察隊(RIC)に逮捕され病院でハンガー・ストライキを行っていたロバート・バーン(Robert Byrne)の奪還を試み、その過程で巡査のマーティン・オブライエン(Martin O'Brien)が致命傷を負い他の警官1名も重傷を負った。バーンもまた致命傷を負い、同日に死亡した。

これに応え、同月9日にイギリス軍准将のグリフィン(Griffin)は、14日月曜日を以て街は特別軍事区域であると宣言し、街を出入りするには必ずRICの許可が求められることになった[2]。

13日日曜日、バーンが代表を務めていたリムリック商業者・労働者評議会がゼネストを宣言した。そしてストライキ中の14日に「ソビエト」を名乗る評議会に権限が委譲された。この「ソビエト」という言葉は1917年以来ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国を連想させる人気のフレーズだった。ソビエトの運営は1913年のダブリン・ゼネストを手本に行われた。

報道

編集この頃リムリック県バウンモア(Bawnmore)で予定されていた大西洋エア・レースは、ゼネストの影響で中止された。イギリスやアメリカから集まっていたジャーナリストたちは、このソビエトをニュースに取り上げ、指導者にインタヴューも行った。報道ではソビエトの長であるジョン・クローニン(John Cronin)は「赤ちゃんソビエトの父親」と形容された。シカゴ・トリビューンのルース・ラッセル(Ruth Russell)は評議会のカトリック性について言及し、「近くの聖マーティン教会の鐘が託宣を告げ、赤い徽章の番人は皆が自らを高め、祝福している」と述べた[3]。

影響

編集ゼネストは軍に対するボイコットをもたらした。独自の通貨の発行と食料価格の統制、新聞の出版を目的とした特別なストライキ委員会も組織された。企業は委員会の発行した通貨を受け入れたが、それも数か月と続かなかった。リムリックを支持する声はダブリンでこそあったものの、アイルランド屈指の工業地帯であるベルファスト周辺ではほとんど見られず、とりわけ鉄道員国家連合("The National Union of Railwaymen")からの支持は弱かった。

リーアム・ケイヒル(Liam Cahill)は「そのソビエトの私有財産に対する態度は基本的に実用主義的だった。商店主たちがソビエトの統治に従順である限り、ソビエトには彼らから徴発を行う理由がなかった」と主張している[4]。このストライキを革命であると説明するものもあるが、ケイヒルはそれに加えて「このソビエトは結局のところ社会主義や組合運動のためというよりも本質的なナショナリズムと人道主義からくる情動的、自発的な抗議の表れである」とした[5] 。

2週間後、シン・フェイン党所属のリムリック市長のアルフォンサス・オマラ(Alphonsus O'Maraとカトリック司祭のデニス・ハリナン(Denis Hallinan)がストライキの中止を呼びかけ、委員会は4月27日にストライキの終了を宣言した。

脚注

編集- ^ http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/10/06/1919-limerick-soviet/

- ^ Lysaght, D.R. O'Connor. The Story of the Limerick Soviet. Limerick Soviet Commemoration Committee. 3rd edition, 2003

- ^ North Munster Antiquarian Journal, vol. 34, 1992, p. 94

- ^ Cahill, Liam. Forgotten Revolution; Limerick Soviet 1919. Dublin: O'Brien Press, 1990, p. 144

- ^ Cahill, p. 148