彫千代

彫千代(ほりちよ、1859年4月20日 - 1900年3月17日)は、日本の彫師である。明治期の横浜で主に活動し、特に海外において高い名声を得た。

ほりちよ 彫千代 | |

|---|---|

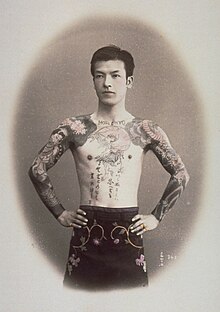

彫千代と考えられている写真。二代目鈴木真一撮影。彫千代の弟子である彫清の写真であるという説もある。 | |

| 生誕 |

宮崎 匡(みやざき ただし) 1859年4月20日 |

| 死没 |

1900年3月17日(40歳没) |

| 職業 | 彫師 |

経歴

編集戸籍によれば、1859年4月20日(安政6年3月18日)、駿河国府中・水落町の士族、宮崎愚の次男として出生する。出生名は宮崎 匡(みやざき ただし)。1878年(明治11年)6月、19歳で失踪し、明治23年(1890年)、横浜に立ち戻っている[1][2]。ガンビア・ボルトンが1897年に『ストランド・マガジン』で発表した記事によれば、堀千代の師匠は彫安なる人物であり、小山騰は彼について、谷井基次郎『日本文身考』に記載のある神戸在住の彫師、あるいは玉林春朗『文身百姿』に記載のある大阪の彫師との関連性を示唆している[3]。また、アメリカ人文筆家のチャールズ・テイラー(Charles Maus Taylor)による1898年の記録によると、彫千代は「Tokyo Fine Arts Academy」の図画コースを卒業していたと宣伝していたという。これが東京美術学校のこととすると年代があわず、詳細は不明である[4]。

立ち戻り届けを出す以前より、彫千代が彫師として働いていたことは確かである。少なくとも1885年(明治18年)には、アメリカの詩人であるヘンリー・ロングフェローの息子である、チャールズ・ロングフェロー(Charles Longfellow)が彫千代の顧客となっている[5]。ロングフェローはこの年「Horicho」という彫師に背中一面の鯉を入れてもらったという。また、ロングフェローの友人であり、ともに日本に滞在したチャールズ・ゴダード・ウェルドも、彫千代の顧客であった可能性が高いとみなされている。また、ロングフェローは、ウィリアム・ヘンリー ・ファーネス3世にも彫千代を紹介している[6]。また、1889年のロンドンの新聞『パル・マル・ガゼット』には「日本人刺青師のアペレス」なる投書が掲載されており、ここには当時の堀千代が京都と神戸で活動していたことが記されている[7]。小山は、1890年の立ち戻りは、彫師として商売が安定したゆえか、あるいは何らかの理由で戸籍抄本が必要になったゆえであろうと考えている[8]。

1891年(明治24年)のロングフェローの旅行日誌によると、この時期彫千代は「横浜の海岸通り12番地に店を持つ2人の若い骨董商」と提携関係に入ったという。これは、明らかにアーサー・アンド・ボンド画廊(Arthur & Bond's fine art gallery)のことである[9]。1893年(明治26年)前後、彫千代はこの画廊と提携しており、同画廊の広告には彫千代の刺青工房を紹介したものがある。この時代には国際定期航路が開かれ、横浜には多くの外国人観光客が訪れるようになっており、両者の連携により、こうした観光客は画廊の支社を通して彫千代への問い合わせや予約ができるようになった[10]。1899年(明治25年)ごろ、彫千代は渡辺ふみと結婚する。ふみは画廊のオーナーであるホーレス・フランク・アーサー(Horace Frank Arthur)の洋妾であり、1891年(明治24年)には彼との間に娘のしづをもうけていた[11]。おそらくこれを契機として[12]、彫千代は谷戸坂に店舗兼自宅を構えて彫師をしながら、表商売として写真屋を営んだ[2]。戸籍によれば、彫千代とふみの間の子供として、長男の匡文と三女のフミエが記されている[13]。

1893年(明治26年)には先述のボルトンが彫千代を訪ね、ヨーロッパからの女性客の多くが、彫千代の工房で肩に小さな蝶やコウノトリの刺青を入れていることを記録した。1896年(明治29年)『大阪毎日新聞』の記事によれば、同年5月、彫千代は彫師業を営んでいた罪で逮捕されるも、彼は「自分の仕事は外国人向けであり内国人向けではない」と申し開いたという。警察は若干の罰金と営業停止を彫千代に申し渡したが、その後、ニューヨークの億万長者であるマックス・バンデルに3年間招聘されたという[14]。ただし、小山によれば、彫千代がそのような誘いを受けた可能性こそ否定できないものの、彼が日本国外に出たという事実はないという[15]。

戸籍によれば、彫千代は1900年(明治33年)3月17日、札幌で死亡した[13]。米国の企業から委託を受けた鉄道枕木の買付けに失敗したことが原因の自殺であるという[16]。

評価と影響

編集横浜において彫千代は著名であり、1932年(昭和7年)に発行された『横浜市史稿』風俗編にも「刺青と云へば彫千代を思出させるのが横浜のもつ一裏面史である」との記述がある[2][17]。とはいえ彼はもっぱら海外で名声を博し、日本での影響力は比較的低いものにとどまった。日本の刺青研究者では、谷井基次郎が彫千代について比較的言及しているものの、彼は彫千代について「技量は巧くはなかったが、有名」「私はこの人の彫ったものを見たが、余り感心しない」との評価を下している[18]。

一方で、同時期の海外では彫千代の名声はすこぶる高いものであった。『ニューヨーク・ワールド』は彫千代を世界三大刺青師のひとりに数えたほか[19]、アルバート・パリー(Albert Parry)は彫千代を「刺青界のシェイクスピア」と礼賛した[20]。彼の名前は海外で活動する日本人彫師にも強い影響力をもち、似た名前で活動する者は後を絶たなかった[20]。

彫千代を題材とする作品

編集出典

編集- ^ 小山 2010, p. 228.

- ^ a b c 山本 2021, p. 54.

- ^ 小山 2010, pp. 232–233.

- ^ 小山 2010, p. 230.

- ^ 小山 2010, p. 233.

- ^ 山本 2021, pp. 54–56.

- ^ 小山 2010, pp. 234–235.

- ^ 小山 2010, p. 234.

- ^ 小山 2010, p. 236.

- ^ 山本 2021, pp. 56–58.

- ^ 小山 2010, p. 237.

- ^ 山本 2021, p. 56-58.

- ^ a b 小山 2010, p. 238.

- ^ 山本 2021, p. 58.

- ^ 小山 2010, p. 243.

- ^ 山本 2021, p. 67.

- ^ 横浜市編『横浜市史稿』風俗編(1932年7月)- 国立国会図書館デジタルコレクション 2024年2月23日閲覧。

- ^ 小山 2010, p. 215.

- ^ 小山 2010, pp. 213–214.

- ^ a b 山本 2021, p. 68.

- ^ 山本 2021, p. 228.

- ^ “最新刊『彫千代 〜Emperor of the Tattoo〜』発売”. 平山瑞穂の白いシミ通信. 2023年11月13日閲覧。

- ^ “熱烈インタビュー 平山瑞穂さん”. 小学館. 2013年11月13日閲覧。

参考文献

編集- 小山騰『日本の刺青と英国王室――明治期から第一次世界大戦まで』藤原書店、2010年。

- 山本芳美「「日本みやげ」としてのイレズミ : 十九世紀から二十世紀初頭における外国人観光と彫師」『日本研究』第63巻、2021年10月29日、43–83頁。