広東大元帥府

- 広東大元帥府

- 陸海軍大元帥大本營

-

←

1923年 - 1925年  →

→

(国旗) (国章) - 国の標語: 三民主義

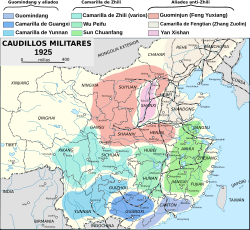

1925年の中国。

青 - 孫文の革命派の軍閥の勢力圏。-

公用語 中国語 首都 広州 通貨 銀両 現在  中華人民共和国

中華人民共和国

広東大元帥府(かんとんだいげんすいふ、第3次広東政府)とは、中華民国広東省にあった孫文による地方政権。孫文は政治・軍事の長として「大元帥」と称した。1923年3月に成立し、孫文死去の1925年まで続いた。広州市に本拠を置いた、第一次国共合作による政権。中華民国陸海軍大元帥府大本営(ちゅうかみんこくりくかいぐんだいげんすいだいほんえい)、広東大本営(かんとんだいほんえい)、広東革命政府(かんとんかくめいせいふ)などとも称する。

歴史

編集陳炯明の反乱

編集孫文のこの前の広東政権(中華民国正式政府)は1922年6月、直隷派と内通していた広東軍閥の陳炯明の反乱により瓦解した[1]。孫文は命からがら上海に脱出したが、中国同盟会以来の盟友が起こした反乱であったため、失敗や裏切りには慣れていたはずの彼も意気阻喪した[1]。孫文にとって、そこから自らの陣営を立て直し、再起する方策が「連ソ・容共」の路線であった[1]。

ソビエト連邦はコミンテルン(共産主義インターナショナル)を通じて、革命政権の延命と世界革命推進のため、植民地ないし半植民地の民族解放運動との連携を模索していた[1]。連携の対象は中国においても多方面におよんだが、結局は孫文の中国国民党が選ばれた[1]。

孫文は1917年のロシア革命の成功に感銘を受けながらも、日本との連携を切に望んでいたし、アメリカ合衆国やドイツ国にも提携を呼びかけたが、どの国からもほとんど相手にされなかった[1][2]。そこにソ連が平等に待遇してくれると持ちかけたので「連ソ・容共」路線を採用するにいたったのである[1]。

広東大元帥府の成立

編集1923年1月、孫文はソ連政府代表アドリフ・ヨッフェとともに「中国にとって最も緊急の課題は民国の統一と完全なる独立にあり、ソ連はこの大事業に対して熱烈な共感をもって援助する」との共同宣言を発し、「連ソ・容共」路線を鮮明にした[1]。

同年3月、孫文は北京政府に反対する地方政権、「広東大元帥府」を組織した[1][2]。ソ連は政治顧問としてコミンテルン活動家のミハイル・ボロディンを、軍事顧問としてヴァシーリー・ブリュヘル(通称ガレン)らを送ってこの政府を援助した[1][2]。

孫文・ヨッフェ共同宣言では、ソビエト制度は中国に適合しないと言及されていたにもかかわらず、両者は思想的な差異を認めたうえで連合し、一方、党レベルでは「容共」つまり、中国国民党が上位に立ったうえで中国共産党を受け容れる「党内合作」の方法が採用された[1]。すなわち、全共産党員が同時に個人の資格で国民党に加入し、二重党籍をもつというかたちである[1][2]。これに対し、プロレタリアート(労働者)の党であるはずの共産党がナショナリスト(愛国者)の党である国民党の綱領実現のための活動に従事しなければならなくなることから、共産党員からの反対があったが、コミンテルンのヘンドリクス・スネーフリート(通称マーリン)は強引にこの方式を押し切った[1][2]。こうして第一次国共合作が成立した[1]。ただし、国民党内部にも共産党との合作に反対の声もあり、党内外より孫文の「赤化」を懸念する声が上がった[1][2]。孫文としては、今までの革命運動の過程において、提携した軍閥等の裏切りが運動の分裂・混乱を招いた苦い経験から、連合戦線に加わる者すべてに中国国民党の規律に従うことを強く望んだのである[2]。

中央執行委員会体制と黄埔軍官学校の創設

編集1924年(民国13年)1月、広州で開かれた中国国民党第一回全国大会(一全大会)では、ソ連の制度を模倣した中央執行委員会の体制が設置された[1]。

中央執行委員は総員24名で、孫文直系の汪兆銘(汪精衛)・胡漢民・廖仲愷などのほか、李大釗・譚平山・于樹徳の共産党員3名が含まれていた[1]。また、中央執行委員候補17名中、共産党員は林祖涵・毛沢東・張国燾・瞿秋白ら7名に及んだ[1][2]。国民党は当時の中国にあっては党員20万名といわれる古手の大政党であるのに対し、当時の中国共産党の党員数は500名程度であり、それぞれの党勢からすれば、きわめて共産党の比重の重いアンバランスな構成だったといえる[1]。一方、汪兆銘は、孫文側近として彼の個人的連絡係のほか宣伝部長の要職につき、古い友人である胡漢民とともに国民党の双璧となった[1]。

党の改組と同様に重要なのは、党の軍隊の創設であった[1]。陳炯明の反乱を教訓に、孫文はソ連の赤軍のように革命精神で鍛えられ、思想的に武装した党軍(国民革命軍)の必要性を痛切に感じており、1924年5月、蔣介石を黄埔軍官学校準備委員長に命じた[1][3]。なお、蔣介石をこの学校の校長にと強く推薦したのは汪兆銘の妻の陳璧君であった[3]。

1924年6月、孫文みずから総理となり、廖仲愷を党代表に選んで、国民革命軍の中核を養成する機関として黄埔軍官学校が創設された[1]。蔣介石が校長に任じられ、政治部副主任として共産党の周恩来(主任は汪兆銘)が入った[2]。この学校には、五四運動以降中国の民族運動と連帯を深めていた朝鮮人青年34名も入学している[2]。

黄埔軍官学校は、国民党幹部の養成所として重要な役割を担ってきたため、蔣介石は一貫して校長職を手放さなかった[1]。そして、党軍(国民革命軍)を押さえた蔣介石が台頭し、権力闘争を勝ち抜いていくのである[1]。

9月、孫文が「北伐」を開始し、胡漢民は広東の留守をつとめて大元帥の職権を代行し、広東省長を兼ねた。翌月、広東商団の反革命蜂起が起きたが、胡はこれを鎮圧し、危機を脱した。

孫文の「北上宣言」と客死

編集中国の北方では、袁世凱亡き後の北京政府の実権を握っていた北方軍閥安徽派の巨頭段祺瑞が、日本における原内閣の成立によって後ろ盾を失い、競争者である直隷派と争って敗れ、いったん失脚した[4]。ところが直隷派軍閥の曹錕が旧国会議員を買収して大総統となったこと(「賄選」)で国民の顰蹙を買って大混乱となり、張作霖率いる奉天軍が北京に入城したものの民心が服さず段祺瑞の再出馬を要請するという事態が生じていた[4]。

段祺瑞は広東にあった孫文を招請した[4]。1924年11月、孫文は「北上宣言」を発し、北京入りして提携を模索したが、その途中、汪兆銘もともなって日本に立ち寄った[4]。段らとの会議に先立って日本からの政治的・財政的援助を得るためであったが、日本政府は「赤化」した孫文一行の東京入りを許さなかった[1]。孫文は神戸の高等女学校で「大亜細亜主義」の講演を行った[1][2][注釈 1]。しかし、この講演は孫文最後のものとなった[2]。北京に着くや彼は肝臓癌で入院してしまったのである[2]。

1925年3月の孫文の死去に際して、「革命尚未成功、同志仍須努力 (革命なお未だ成功せず、同志よって須く努力すべし)」との一節で有名な遺言(孫文遺嘱)を記したのが、孫文の片腕とされた汪兆銘であった[3][5]。汪はこれを、病床にあった孫文から同意を得たと伝えられており、蔣介石の義兄にあたる宋子文、孫文の子息孫科、呉稚暉、廖仲愷夫人の何香凝らが証明者として名を連ね、遺書には汪兆銘が「筆記者」として筆頭に記されている[3]。孫文死後、大元帥代理の職務は、右派の胡漢民に委ねられた。

広州国民政府へ

編集1925年7月1日、広州では広東大元帥府の機構が再編され、国民党(一期)三中全会で国共合作の中華民国国民政府(広州国民政府)が正式に成立した[6]。党内左派の汪兆銘は政府主席を務め、財政部長には孫文の片腕となって国民党改組を推進した党内左派の廖仲愷が就任した[6]。

脚注

編集注釈

編集出典

編集参考文献

編集- 久保亨 著「第7章 中華復興の試み」、尾形勇、岸本美緒 編『中国史』山川出版社〈新版 世界各国史3〉、1998年6月。ISBN 978-4-634-41330-6。

- 上坂冬子『我は苦難の道を行く 汪兆銘の真実 上巻』講談社、1999年10月。ISBN 4-06-209928-4。

- 上坂冬子『我は苦難の道を行く 汪兆銘の真実 下巻』講談社、1999年10月。ISBN 4-06-209929-2。

- 小島晋治、丸山松幸『中国近現代史』岩波書店〈岩波新書〉、1986年4月。ISBN 4-00-420336-8。

- 狭間直樹「第1部 戦争と革命の中国」『世界の歴史27 自立へ向かうアジア』中央公論新社、1999年3月。ISBN 4-12-403427-X。

- 宮崎市定『中国史 下』岩波書店〈岩波全書〉、1978年6月。