フェルミ相互作用

素粒子物理学において、フェルミ相互作用(フェルミそうごさよう、英: Fermi interaction)とは、フェルミのベータ崩壊の理論[1][2][3]で導入された相互作用である。

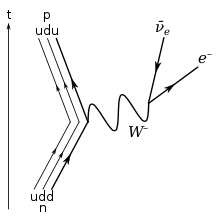

フェルミの理論においては、4つのフェルミ粒子が1点で直接的に(他の粒子を媒介せずに)相互作用すると仮定する。中性子のベータ崩壊の場合、中性子、陽子、電子、反電子ニュートリノが1点で相互作用すると考える。標準理論、特にワインバーグ=サラム理論の枠組においては、ベータ崩壊は媒介粒子としてのWボソンを導入することによって記述されるが、フェルミ相互作用は媒介粒子の伝達を点状相互作用として置き換えることで、実際の現象を精度良く記述しており、このような近似は有効場の理論の一例である。

論文出版までの経緯

編集1930年、ヴォルフガング・パウリはベータ崩壊に関わる中性粒子(後のニュートリノ)の存在を提唱した。これを受けて、エンリコ・フェルミはベータ崩壊を4種類の粒子が1点で相互作用する過程とする理論を構築した。

最初、フェルミはこの理論について述べた論文をイギリスの有名な学術雑誌Natureに投稿したが、「推測的過ぎる」という理由により掲載拒否された。後に、Natureはこの審査について、創刊以来の大きな編集ミスの一つであると認めている。

その後、フェルミは同じ内容の論文をイタリアの学術雑誌Nuovo Cimento[1]とドイツの学術雑誌Zeitschrift für Physik[2]へ投稿し、1934年にそれぞれイタリア語・ドイツ語の論文が出版された。英文による出版はしばらく遅れ、結局、Natureが1939年1月16日にフェルミのレポートを英語で出版した。

相互作用の性質

編集電弱理論との関係

編集フェルミの理論は、ワインバーグ=サラム理論を近似的に表した有効場の理論であり、弱い相互作用の性質を記述することによく成功している。この理論は、ベータ崩壊のような低エネルギー領域の物理現象を再現するには有効であるが、高エネルギー領域の現象に対しては破綻している。例えば、フェルミの理論によって計算される散乱断面積は散乱粒子のエネルギーの2乗に比例する。しかし、実際の散乱断面積には上限があるため、ある程度高いエネルギーを超えると理論値が上限を突破してしまう。これは、高エネルギー領域(粒子が高い運動量を運ぶ現象)においては、本来は媒介粒子として存在しているはずのWボソンが理論に組み込まれていないことによる齟齬が顕わに見えてくるためである。つまり、フェルミの導入した点状相互作用は、Wボソンの質量より十分に小さいエネルギー領域における現象を記述するには妥当な近似となっているが、Wボソンの質量程度(~100GeV)の高エネルギー領域では不適切な結果を与えてしまう。

テンソル構造の決定

編集フェルミによる本来の理論では、2つのベクトルカレントが接触して結合する相互作用を仮定していた。この仮定では、粒子の持つパリティは常に保存している。その後、1956年に李政道と楊振寧はK中間子の崩壊についての研究から、弱い相互作用ではパリティ対称性の破れが起きていることを予想した[4]。パリティ対称性の破れは、1957年に呉健雄らによって行われた偏極したコバルト60原子核のベータ崩壊を測定する実験で初めて確認された[5]。これにより、弱い相互作用による現象においてパリティが常に保存するフェルミの理論には、パリティ対称性を破るような修正が必要であることが分かった。

さらに、中性子のベータ崩壊にはフェルミ遷移(放出される電子とニュートリノのスピンが反平行)とガモフ=テラー遷移(放出される電子とニュートリノのスピンが平行)という2種類の遷移が知られており、ベータ崩壊についての理論は2種類両方の遷移を正しく記述できなければならない。フェルミの理論ではベクトルカレントのみの相互作用が考えられており、この方法ではフェルミ遷移しか記述できなかった。

フェルミによる本来の理論だけでは、ガモフ=テラー遷移やパリティ対称性の破れを再現することができなかったため、ジョージ・スダルシャンとロバート・マーシャク、及び、リチャード・ファインマンとマレー・ゲルマン[6]はそれぞれ独立に、軸性ベクトルカレントを導入し、ベータ崩壊に対する4-フェルミ粒子相互作用の正しいテンソル構造(V-A相互作用)を決定した。

保存するベクトルカレント

編集フェルミ相互作用は核子のベータ崩壊やミュー粒子の崩壊のような弱い相互作用に関する現象について記述する。 このとき、弱い相互作用によって引き起こされる全ての過程において、(弱い相互作用の)ベクトルカレント相互作用の強さ(結合定数)はほとんど等しくなる。この仮説はGershteinとZeldovich[7]、及び、ファインマンとゲルマン[6]によって提案され、保存するベクトルカレント仮説(CVC仮説)として知られている。

一方、軸性ベクトルカレントの相互作用は強い相互作用の影響を受けるため、核子やパイ中間子のようなハドロンの軸性ベクトルカレントと電子やミュー粒子のようなレプトンの軸性ベクトルカレントの結合定数は幾らか異なっている。これは、部分的に保存する軸性ベクトルカレント(PCAC)として知られている。

理論の詳細

編集ベクトルカレント相互作用

編集フェルミはベータ崩壊を2つのカレントの相互作用として表すことを考えた。ここでの2つのカレントは、中性子と陽子の反応、及びニュートリノと電子の反応を意味するが、電磁相互作用との類推によって、以下のようなベクトル型のハドロンカレント密度Vμとレプトンカレント密度lμが採用された。

ここで、添え字cはカレントが粒子の電荷を変える(つまり、荷電カレントである)ことを意味し、ψp 、ψn 、ψe 、ψνはそれぞれ陽子、中性子、電子、ニュートリノの波動関数、γμはガンマ行列である。

これらのカレントが点状相互作用すると仮定すると、ベータ崩壊のハミルトニアンは以下のよう表される。

ここで、係数GF はフェルミ結合定数である。第1項は中性子が陽子へ崩壊するβ-崩壊、第2項は陽子が中性子へ崩壊するβ+崩壊や電子捕獲に対応する。

V-A相互作用

編集本来のフェルミの理論においては、ベクトル型の相互作用のみが考えられていたが、弱い相互作用におけるパリティ対称性の破れなどの実験事実から、弱い相互作用の正しい記述にはベクトルカレントと軸性ベクトルカレントの両方が考慮されていなければならない。中性子のベータ崩壊について、ベクトルカレントと軸性ベクトルカレントの両方を含むハドロンカレント密度、レプトンカレント密度の(係数を無視した)表記は以下のようになる。

ここで、γ5に比例する項が軸性ベクトルカレントである。これらのカレントは、ガンマ行列の符号の表式に因んで、V-A型カレントと呼ばれる。

これらのカレントによるハミルトニアンは以下のよう表される。

ここで、導入された係数gVとgAは、レプトンカレントに対するハドロンカレントの相互作用の強さを決定する係数である。ベクトルカレントの係数は、CVC仮説より、レプトンカレントの係数とほとんど等しくなる(上式に当てはめれば、gV~1)。一方、軸性ベクトルカレントの係数は強い相互作用の影響により、1から若干ずれた値をとる。

フェルミ結合定数

編集| フェルミ結合定数 Fermi coupling constant | |

|---|---|

| 記号 | |

| 値 | 1.1663787(6)×10−5 GeV−2[8] |

| 相対標準不確かさ | 5.0×10−7 |

フェルミ結合定数(Fermi coupling constant)とは、フェルミ相互作用の強さを表現する結合定数である。 弱い相互作用の強さを表す代表的な量である。記号は通常 GF が用いられる。

フェルミ結合定数の値は

である[8]。 フェルミ結合定数の値を決定する最も正確な方法は、実験によってミュー粒子の質量と平均寿命を測定することである。ミュー粒子の平均寿命 τμ は GF とミュー粒子の質量 mμ を用いて

と表される。

標準模型(ワインバーグ=サラム理論)によれば、フェルミ結合定数はいくつかのパラメータを用いて

と表される。 ここで、g は弱い相互作用のゲージ結合定数で、mW はWボソンの質量である。 さらに、Wボソンの質量 mW はヒッグス場の真空期待値 v を用いて mW=gv/2 と表されるので

としてヒッグス場の真空期待値 v が計算される。

脚注

編集- ^ a b Fermi, E. (1934). “Tentativo di una teoria dei raggi beta”. Nuovo Cimento 11: 1-19.

- ^ a b Fermi, E. (1934). “Versuch einer Theorie der β-Strahlen. I”. Zeitschrift für Physik 88 (3-4): 161-177. Bibcode: 1934ZPhy...88..161F. doi:10.1007/BF01351864.

- ^ F.L. Wilson (1968). “Fermi's Theory of Beta Decay (English translation by Fred L. Wilson, 1968)”. American Journal of Physics 36 (12): 1150. Bibcode: 1968AmJPh..36.1150W. doi:10.1119/1.1974382.

- ^ Lee, T. D.; Yang, C. N. (1956). “Question of Parity Conservation in Weak Interactions”. Physical Review 104 (1): 254–258. Bibcode: 1956PhRv..104..254L. doi:10.1103/PhysRev.104.254.

- ^ Wu, C. S.; Ambler, E; Hayward, R. W.; Hoppes, D. D.; Hudson, R. P. (1957). “Experimental Test of Parity Conservation in Beta Decay”. Physical Review 105 (4): 1413–1415. Bibcode: 1957PhRv..105.1413W. doi:10.1103/PhysRev.105.1413.

- ^ a b Feynman, R.P.; Gell-Mann, M. (1958). “Theory of the Fermi Interaction”. Physical Review 109 (1): 193–198. doi:10.1103/PhysRev.109.193.

- ^ Gerstein, S. S.; Zeldovich, Ya. B. (1955). Zh. Eksp. Teor. Fiz. 29: 698.

- ^ a b Particle Data Group

外部リンク

編集- “2014 Review of Particle Physics”. Particle Data Group. 2014年10月20日閲覧。