ハタネズミ

ハタネズミ(畑鼠、Alexandromys montebelli)は、茶褐色で尾の短い日本固有種のハタネズミ類である。哺乳綱齧歯目キヌゲネズミ科に分類される。ニホンハタネズミとも呼ぶ[4]。成獣は頭胴長95 - 136mm、尾長29 - 50mm、体重22 - 62gほどである。南部に生息する個体のほうが体が大きめである。背面の毛色は茶色または灰黄赤色で、腹面は灰白色となる。

| ハタネズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ハタネズミの剥製(栃木県立博物館蔵) | ||||||||||||||||||||||||||||||

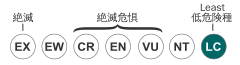

| 保全状況評価[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||

| LEAST CONCERN (IUCN Red List Ver.3.1 (2001))

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Alexandromys montebelli (Milne-Edwards, 1872) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ハタネズミ[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Japanese grass vole[3] |

概要

編集本州、九州、佐渡島、能登島に分布する。造林地や高山のハイマツ帯、河川敷や田畑などの地表から地中約50cmの間に、網目状の巣穴を掘り生活している。イネ科、キク科を中心とする草を食べる。秋になると巣穴に食料を貯える。冬は雪の下に巣穴を掘ることもある。時々大発生し、イネ、サツマイモやニンジンなどの根菜、造林地などの樹木、果樹に大きな被害を及ぼすことがある。捕食者はイタチ、トビ、モズ、ヘビなどである。

夜行性。日没と日の出前の2、3時間に活動することが多い。生まれたての子は無毛で目が閉じている。生後6日ほどで切歯が生え、生後10日ほどで目が開き、巣の周りを動き回るようになる。寿命は約1年で、オスよりメスのほうが長生きである。

被害

編集熊本県阿蘇山の内輪山では、ハタネズミが大繁殖して700haのカヤの根を食べて枯らしてしまい、表土が緊縛力を失い山崩れ寸前の事態を引き起こしたことがある。また、1960年代の山形県では、ハタネズミが堤防に穴をあけたことが契機となり小さな川が決壊したことがある[5]。

また、ハタネズミはかつて富士山麓から伊豆半島のササ原や植林地などに生息し、10年周期で大繁殖を繰り返していた。1969年の静岡県の推計では60万匹が存在するとされ、植林地の苗木の被害は年間4億円に達した。対策としてヘリコプターで殺鼠剤が散布されたが、それほど大きな効果はなかった[6]。

分類

編集以前はハタネズミ属Microtusに分類されていた[7][8][9]。2005年の分類では本種や大陸産のヨシハタネズミを含む12種がAlexandromys亜属に分類されていたが[3]、2012年に形態や分子系統解析からヨシハタネズミ属Alexandromysに分割する説が提唱された[10]。

亜種

編集脚注

編集- ^ Cassola, F. 2016. Microtus montebelli (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T13446A115113547. https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T13446A22346318.en. Accessed on 25 November 2024.

- ^ 川田伸一郎・岩佐真宏・福井大・新宅勇太・天野雅男・下稲葉さやか・樽創・姉崎智子・鈴木聡・押田龍夫・横畑泰志「世界哺乳類標準和名リスト2021年度版」日本哺乳類学会、2021年12月24日公開、2024年11月25日閲覧。

- ^ a b Guy G. Musser & Michael D. Carleton, “Superfamily Muroidea,” In: Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (eds.), Mammal Species of the World (3rd ed.), Volume 2, Johns Hopkins University Press, 2005, Pages 894-1537.

- ^ 本川雅治・恩地実・村上興正「ニホンハタネズミMicrotus montebelliの坑道系利用」『哺乳類科学』第35巻 2号、日本哺乳類学会、1996年、135-141頁。

- ^ 猛威 黄色い悪草 終戦時に進駐し大繁殖 花粉で鼻炎の心配も『朝日新聞』昭和44年(1969年)11月9日朝刊、12版、15面

- ^ 山のギャング60万匹 若木の被害4億円『朝日新聞』1970年(昭和45年)2月2日夕刊 3版 11面

- ^ 相見満・金子之史「日本産ネズミ類(野鼠)の分類学史的検討」『哺乳類科学』第11巻 1号、日本哺乳類学会、1971年、19-47頁。

- ^ a b 金子之史「日本の哺乳類(12)けっ歯目ハタネズミ属」『哺乳類科学』第15巻 1号、日本哺乳類学会、1975年、3-26頁。

- ^ 金子之史・村上興正「日本産齧歯類(野鼠及び家鼠)の分類学史的検討」『哺乳類科学』第36巻 1号、日本哺乳類学会、1996年、109-128頁。

- ^ 谷戸崇・岡部晋也・池田悠吾・本川雅治「Illustrated Checklist of the Mammals of the Worldにおける日本産哺乳類の種分類の検討」『タクサ:日本動物分類学会誌』第53巻(号)、日本動物分類学会、2022年、31-47頁。

- ^ 黒田長礼 編『日本産哺乳類目録 : 樺太・朝鮮・台湾及び我が南洋諸島を含む』ヘラルド社、1938年。国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1222418 (参照 2024-11-25)