TIG溶接

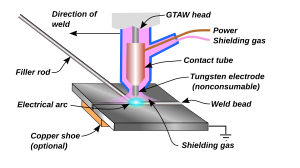

TIG溶接(ティグようせつ)とは、電気を用いたアーク溶接方法の一種である。TIGは、Tungsten Inert Gasの略で、タングステン-不活性ガス溶接の意であり、電極棒に消耗しない材料のタングステンを使用して、別の溶加材(溶接棒)をアーク中で溶融して溶接する方式である。国際的には、Gas Tungsten Arc Welding、略してGTAWまたはGTA溶接[1]と呼ばれ、この呼び名の場合はプラズマ溶接も含まれる。

概要

編集あらゆる金属の溶接に適用できるので、ステンレスや非鉄金属(アルミニウムなど)の溶接に採用されている。[2]ティグ溶接の電極に用いられるタングステンの融点は金属の中で最も高い。作業が長時間にわたっても高温に耐え続けることができ、電極が溶接中にほとんど溶融しないので、ティグ溶接の分類は非消耗電極式アーク溶接になる。消耗電極式に比べてアーク長を一定に保ちやすい。また、広範囲の電流値にわたって安定したアークを出すことができるので入熱の調節が容易にでき、薄板や、複雑な形状など、精密さが要求される溶接を行うことが可能である。安定性に優れ、溶融池をはっきりと見ることができるので比較的作業がしやすく、高品質かつきれいなビードをひきやすい。[3]溶接時に母材の溶融金属部分を大気から遮断して保護する目的に使用される不活性ガスとしては、現在はアルゴンガスがもっとも多く使われており[4]、ついでヘリウムガスが用いられている。単体のアルゴンガスはアークを安定させ、スパッタをほとんど生じさせず、溶接金属を空気中の酸素や窒素から守り、よい品質を得ることができる優秀なガスであるが、母材の性質によってはアークの特性を変えるために水素やヘリウムと混合する場合もある。[5]また溶接に使用される溶接機には、直流を利用した直流溶接機と交流を使用した交流溶接機があり、直流溶接では、母材を陽極とした直流正極性(DCSP)[6]と母材を陰極とした直流逆極性(DCRP)[7]がある。また交流溶接では高周波電源を使用することで、アークの不安定な状況を補っている。前述の通り、タングステンは溶融せず溶加材を兼ねないので、別途溶加材が必要になる。

歴史

編集ティグ溶接は自動溶接の中では歴史が古く、1930年にアメリカのホバートとデバーによって発明[8]され、10年ほど後に実用化された。この時代、マグネシウムが工業的に量産できるようになり[9]、工業製品にさかんに使用されるようになったが、マグネシウムは溶融時にきわめて酸化されやすく、通常の溶接(当時ではガス溶接など)では良好な溶接金属を得ることができなかった。この問題を解決するためには、溶接時に溶融金属を空気と完全に遮断する必要があるが、不活性ガスを常に溶接部にふきつけるという方法で、これを実現した溶接法が、ティグ溶接である。このとき用いる不活性ガスをシールドガスという。シールドガスには主にアルゴンが用いられたが、日本においてはヘリウムが用いられることもあった。[1]これは主に当時のアルゴンの純度によるところが大きかった。[4][10]

電極

編集ティグ溶接は普通正極性(電極側を陰極)[7]で行われるが、これはアークの性質によるところが大きい。電極側が陰極の場合、電子は電極(陰極)から母材(陽極)に向けて放出される( 熱陰極アークを参照)。電子がぶつかる母材側は電極より多く加熱される[6]一方、電極は電子の衝突がないのでほとんど消耗することがない。しかし、電極が陽極の場合、電子が電極めがけてとんでくることになり電極が加熱され、消耗が激しくなる。ティグ溶接は電極の積極的な消耗を許容できないので、正極性が推奨される。

クリーニング作用と交流

編集一方で、逆極性(電極側を陽極)には大きな利点がある。アルミニウムやマグネシウムは酸素との親和性が非常に高く、金属単体やその合金の表面には酸化皮膜が存在するが、この酸化膜は絶縁体であり、融点は2,000℃を超える。この状態の金属を正極性で溶接をしようとすると、表面と内部で融点が違いすぎるため表面が溶ける前に内部のみ溶融してしまい両母材の溶接ができないが、逆極性の場合はこの問題を解決することができる。逆極性の場合、電子は母材側から電極へ向けて放出されることになるが、アーク放電における電子は酸化物から放出されることが多く、また、酸化物のある場所へ電子の放出点(陰極点)が逐次移動することが知られている。[7][11]この作用により、結果として被溶接部の表面にある酸化物がほとんど還元されることになるので、溶接が可能になる。これをアークのクリーニング作用という。[11]しかし、前述の通り逆極性は電極を消耗するため長時間の使用はできず、加熱の形態が異なるため母材の溶け込みも浅くなるので、実用的ではない。そこで現在は、クリーニング作用が必要な(多くの場合アルミニウムの)溶接の場合は交流電流を用いている。[12]交流は交流波形のサイクルの半分ごとに極性が反転するので、正極性と逆極性の両方の特性を足して2で割ったような特性の溶接、すなわち適度な溶け込みとクリーニング作用のある溶接が可能になる。[12]加えてアルミニウムの場合は熱伝導性が高く、融点も低い(約660℃)ので溶接部以外に熱の影響がでやすく、溶接中の熱の管理が非常にむずかしい。[13]正極性では溶け込みが深くなりすぎ、溶接部もすぐに溶け落ちてしまうことから、特別な条件がない場合は、アルミニウムのティグ溶接には原則として交流が用いられている。

出典

編集- ^ a b 現場で役立つ溶接の知識と技術 p.98

- ^ 現場で役立つ溶接の知識と技術 p.91

- ^ 現代溶接技術大系 第36巻 p.32 p.207

- ^ a b 現代溶接技術大系 第36巻 p.182

- ^ 現場で役立つ溶接の知識と技術 p.129

- ^ a b 現代溶接技術大系 第36巻 p.205

- ^ a b c 現代溶接技術大系 第36巻 p.206

- ^ 溶接のおはなし p.141

- ^ 現代溶接技術大系 第36巻 p.202

- ^ 溶接のおはなし p.149

- ^ a b 現場で役立つ溶接の知識と技術 p.238

- ^ a b 現場で役立つ溶接の知識と技術 p.239

- ^ 現場で役立つ溶接の知識と技術 p.235

参考文献

編集- 手塚 敬三『溶接のおはなし』(第1)日本規格協会、1981年。ISBN 4-542-90104-1。

- 小椋 陽・岡田 明・島田 弥・鵜飼 順『現代溶接技術大系 第36巻』産報出版、1980年。

- 野原 英孝『図解入門 現場で役立つ溶接の知識と技術』株式会社秀和システム、2012年。ISBN 978-4-7980-3225-2。