人間工学

人間工学(にんげんこうがく)は、人間が可能な限り自然な動きや状態で使えるように物や環境を設計し、実際のデザインに活かす学問である。また、人々が正しく効率的に動けるように周囲の人的・物的環境を整えて、事故・ミスを可能な限り少なくするための研究を含む。

日本語でいう「人間工学」は、アメリカではヒューマンファクター(Human Factors)、ヨーロッパではエルゴノミクス(Ergonomics)と呼ばれる分野に相当する。

概要

編集人間工学は、人間が関わる全てのものに影響を与える工学である。人間の物理的な形状や動作などの身体的特徴、生理的な反応や変化などの生理学的側面のみならず、心理的な感情の変化などの心理学的側面に対する探求も含まれる。

また、労働中に発生した事故を検証し、それが使用した器具の単純な設計ミスなのか、それとも人間の認識や認知の問題にあるか分析することと、再発をどのようにして防ぐかという問題も、人間工学の分野で研究する範囲にある。

ただし、産業における安全性や事故に対する防止や保全等においては別に安全工学と呼ばれる分野も存在する。詳しくは安全工学を参照されたい。

歴史

編集人間工学の歴史を振り返る際の留意点

編集今日の「人間工学」は、医療や看護、安全管理、工学デザイン、環境問題への対応など、さまざまな分野で語られるようになった。こうした動きに支えられて「人間工学」の歴史への関心も芽生え、その「起源」が後から「発見」されることになった。今日、二つの源泉があることがわかっている。ひとつはアメリカ合衆国で1911年にウィンスロップ・タルボットによって造語された"human engineering"の流れであり、いまひとつは19世紀中頃のポーランドの学者Wojciech Jastrzębowskiの造語になる"ergonomics"の流れである[1]。注意されたいのは、このどちらも今日の「人間工学」の隆盛を前提にして、後から発見されたという事実である。今日の「人間工学」がこれらふたつの思想的源泉から直接的な影響を受けて発展したわけではない。したがって、人間工学の「起源」なり「源流」という言葉を使う場合、どのような意味で使っているのかを自覚する必要があるだろう[2]。

アメリカにおける"human engineering"のはじまり

編集アメリカ合衆国においてはじめて「人間工学」という言葉があらわれたとき、この言葉は、『人間の取り扱いを「科学」にしなければならない』、との労務改革のメッセージとして用いられた。19世紀の後半、モノをあつかう術である機械工学 (mechanical engineering) は驚異的な発展をとげ、アメリカ産業を押し上げる原動力となったが、ヒトをあつかう術はそれに見合うかたちで発展してこなかった、このギャップを埋めるには後者を機械工学に匹敵する「科学」として確立し、専門家の仕事として発展させなければならない。強烈な専門職業イデオロギーに裏付けられたこのような問題意識が、1910年代のはじめに "human engineering" という言葉に結晶し、1916年に「人事管理」の代名詞として用いられ、広く知られることとなる[3]。

アメリカ合衆国における「人間工学 (human engineering)」の最初の使用例は、ウィンスロップ・タルボット (Winthrop Talbot) によって1911年に創刊された雑誌『人間工学』である。1911年1月、『人間工学』創刊号において、彼は自身の労務改革構想を説明している[4]。そもそも人間工学という言葉は機械工学に対比されるべき「新しい専門職」を表現するために自分が考案したものだと述べている。そしてこの新しい職能を担う企業内の分権化された部署として「人間工学部」を新設すべきだと提案した。この部門は、経営組織内において、「生産、販売、購買、会計監査、輸送、エンジニアリング、研究開発の諸部門」と同等の地位に位置づけられるべきであるとしている[5]。

1920年代に、「人間工学」の語は、工学教育や産業心理学[6] の分野で使われていたが、これが "human factor eingineering" として開花するのは第二次大戦後のことである。第二次大戦中、空軍戦闘機のコックピットの設計問題が契機となり、人間の能力に機械や作業環境などを適合させるための研究がすすみ、戦後、機械設計やシステム設計の学として人間工学は成熟することとなる。

日本における「人間工学」の発展

編集日本における「人間工学」は、基本的にはアメリカの「人間工学」の影響を強く受けているとはいえ、先達が諸外国のさまざまな知識を融合して構成したものである。そのひとり坪内和夫は、その著『人間工学』(日刊工業新聞社, 1961)の中で、日本の人間工学の母体となった動きを6つ指摘している。(1)実験心理学、(2)医学および生理学、(3)広義の作業研究、(4)環境工学、(5)制御工学、(6)インダストリアル・デザイン、がそれである[7]。今日の人間工学にもっともおおきな影響を及ぼしているのは、(3)の系譜を織り込むかたちで生成したインダストリアル・エンジニアリング (industrial engineering; IE) であり、また、歴史的な視点からみれば、(6)はIEの延長線上に生まれたものである。こうした事情のゆえに、今日、日本ではIEの代替語として「人間工学」の語が用いられている。米国の代表的な作品サルヴェンディのIEハンドブック(2001年版)[8]と日本の『人間工学ハンドブック』[9]を見比べると、取りあげられている項目も内容も大幅に重なっている。

これら2つの研究分野が日本で融合し、「人間工学」という名前が付けられた。「人間工学」の言葉自体は、1922年に田中寛一が書籍の題名として使用し[10]、疲労と能率に関する実験的研究結果に関する内容を述べた[11]。1956年に、現在の意味での「人間工学」として、ウエズレイ・E・ウドソンの翻訳書[12]が発刊された。日本人によって最初にまとめられた人間工学の書籍は、倉田正一が1959年に発刊したものである[13]。

1964年12月1日には、日本人間工学会の発会式が早稲田大学でおこなわれ[14]、人間工学に関する研究成果を持ち寄る場が構築された。

この節の加筆が望まれています。 |

人間工学に関わる理論

編集人間-機械モデル

編集人間は、五感などの入力(受容器)で機械からの情報を取り入れ、判断を行い、手や声などの出力(効果器)によって機械に働きかける。それを、機械では、キーボードやマウスなど(操作器)で受け取り、メカニズムで処理したものを、ディスプレイなどの(表示器)に出力し、人間側の入力(受容器)へ伝える。

人間-機械モデルとは、この一連の流れをモデル化したものであり、物理的特性(振動、雑音、重力など)、認知的特性(時間の余裕の有無、不確かさ、危険性など)、組織的特性(組織構造、仕事の定義など)によってこのモデルが特徴付けられる。

このようなモデル化によって、機械の表示や入力方法をどうすべきか、作業場所の配置や設計、保守性の高い設計、作業環境の設計といったヒューマンファクターのテーマが明らかとなる。

人間の仕組みと特性

編集この節の加筆が望まれています。 |

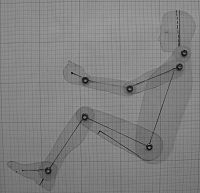

人間工学では、人間の各部分の長さ・質量、認知心理学的な事項、人間の五感の働きなどをとりあげる。これらをもとに、人間によってより無理のない操作ができるシステムを設計することが目標になる。

個人差・加齢と個人内変動

編集この節の加筆が望まれています。 |

人間には個人差があり、また、人間ひとりを取っても時々刻々と状態は変動している。また、加齢により衰える能力と、逆に伸びる項目もある。これらを加味してシステムの設計を行うことも、人間工学の分野の一つである。

表示器と操作器

編集記事の体系性を保持するため、 |

ソフトウェア

編集コンピュータ関連では、ソフトウェアに関する人間工学の研究が進んでいる。ソフトウェアの使いやすさは、使用する人間に関する知見なくしては開発できないからである。

ICT分野における人間工学分野の研究は、人間工学という名称よりもヒューマンインタフェースという名称で呼ばれることが多い。この場合、ヒューマンインタフェースの研究はソフトウェアだけでなく、ソフトウェアを含むICT技術全般を対象としてなされている。

ユニバーサルデザイン

編集記事の体系性を保持するため、 |

信頼性設計

編集記事の体系性を保持するため、 |

ヒューマンファクター

編集ヒューマンファクター(英: Human factors)は非常に幅広い意味を持つ用語であり、人間の能率、テクノロジー、デザイン、ヒューマンマシンインタフェースなどの領域を含む。人間と道具や現代社会に存在する各種手続きの関わりに注目することを意味する。

「ヒューマンファクター」という用語は主にアメリカ合衆国で使われる。研究分野の名称としては "human factors engineering" や "human engineering" と称する。アメリカ以外では "ergonomics" という用語が使われることが多い。アメリカで "ergonomics" と言えば、ヒューマンマシンインタフェースなどにおける人体測定学(anthropometry)的な意味しかなく[要出典]、ヒューマンファクターは心理学的側面が強調された用語となっている。

ヒューマンファクターの研究者の学問的背景は様々だが、心理学者と工学者が多い。他にもデザイナー、人類学者、計算機科学者などもいる。他の分野から参入する人が多いが、ヒューマンファクターの学位を授与する大学もいくつかある。

ヒューマンファクターの研究分野としては、仕事量、疲労、状況認識、ユーザビリティ、ユーザインタフェース、学習可能性、注目、警戒、人間の能率、人間の信頼性、人間とコンピュータの相互作用、制御/表示設計、ストレス、データの可視化、個人差、加齢、アクセス可能性、安全性、仮想環境などの特殊な環境での作業、人間のエラー、意思決定などがある。

簡単に言えば、ヒューマンファクターとは人々が自然に感じられるように周囲の環境を整えることに関する研究である。現在では一般化した用語であるが、第二次世界大戦で航空機の安全性を高めるために、その設計や運用を研究したことが起源であった。その研究に関与していた心理学者らがヒューマンファクターという用語を作った。

人間工学に関する技法・統計的考え方

編集この節の加筆が望まれています。 |

人間工学を研究するに当たっては、対象物の測定とその処理が重要になる。実際には、基本となる身体・姿勢・動作の計測の他、動作・注視点の分析、生体への負担評価のための心電図測定などを行うことが多い。また、質問紙法・面接調査など、心理学的な測定手法もとられることがある。

これらの測定データをまとめる際には、統計学的手法の他、FMEA・FTAなどの信頼性工学で使われている方法を使うこともある。

代表的な人間工学の応用例

編集以下、代表的なものに限定して、人間工学の応用例を述べる。

航空産業分野

編集前述のとおり、ヒューマンファクターは、米国の航空産業から派生した考え方でもあり、航空機事故の原因を追求するとヒューマンエラーが必ずといって良いほど関わってくる。計器類の配置・デザインの改良、航空機の操作、そしてパイロットの疲労対策などあらゆる領域でエラー・リスクを軽減した結果、航空機の安全水準は、現在のレベルに至っている。

製造分野

編集人間工学の考えに基づいて設計された物の例としては、負担がかかりにくい椅子や、使用者の高さによってキーボードの高さを調節できるトレイがある机、長時間筆記しても疲れにくいシャープペンシルなどが挙げられる。

医療分野

編集例えば、医療ミスの1つである輸血ミスを防ぐためには、「研修を定期的に行い注意を徹底する」、「個人の努力任せ」というのが従来の対策であった。しかし、近年では人間工学を取り入れ、「文字を大きくする」、「血液型ごとに違う色のシールを貼り付けた袋を使う」、「差し込み口の形を変え一種類の管しか挿せないような構造にする(e.g. 酸素配管)」など、注意力が低下している時でも間違わないような対策が採られるようになってきている。

ICT分野

編集パソコン関連企業の中では、Appleが特に早い時期からソフトウェア人間工学に関心を寄せ、ユーザビリティに関する研究成果をマッキントッシュに結実させている。

従来のタイプライター由来の配列ではなく、指への負荷を考慮したエルゴノミクスキーボードが開発されている。

脚注

編集- ^ 日本人間工学会「人間工学の歴史」

- ^ 「人間工学、その起源と歴史」

- ^ 上野継義「アメリカ人事管理運動と『人間工学』の諸相──人間工学ブームの盛衰──」福島大学『商学論集』83巻4号 (2015年3月): 93.

- ^ Winthrop Talbot, "A Study in Human Engineering," Human Engineering 1 (January 1911): 3-5.

- ^ 上野継義「アメリカ人事管理運動と『人間工学』の諸相──人間工学ブームの盛衰──」福島大学『商学論集』83巻4号 (2015年3月): 105-10.

- ^ JoAnne Brown, The Definition of a Profession: The Authority of Metaphor in the History of Intelligence Testing, 1890-1930 (Princeton: Princeton University Press, 1992), esp. chs. 7-8.

- ^ 坪内和夫『人間工学』(日刊工業新聞社, 1961), 12.

- ^ Gavriel Salvendy, ed., Handbook of Industrial Engineering, 3rd ed., 3 vols. (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2001).

- ^ 伊藤謙治ほか編『人間工学ハンドブック』(朝倉書店, 2003).

- ^ 松本亦太郎・田中寛一『人間工学』右文館,1921年

- ^ 正田亘『増補新版 人間工学』恒星社厚生閣,1997年,pp.7~8

- ^ ウエズレイ・E・ウドソン『人間工学』青木 和彦・野本 明訳,コロナ社,1956年

- ^ 倉田正一『人間工学』技報堂,1959年。「最初」の根拠は、正田亘『増補新版 人間工学』恒星社厚生閣,1997年,p8による。

- ^ 正田亘『増補新版 人間工学』恒星社厚生閣,1997年,p1

参考文献

編集- 正田亘『増補新版 人間工学』恒星社厚生閣,1997年

- 横溝克己・小松原明哲『エンジニアのための人間工学 第4版』日本出版サービス,2006年

関連項目

編集外部リンク

編集- JES 日本人間工学会

- 産業保健人間工学会

- 特定非営利活動法人モバイル学会

- Human Factors and Ergonomics Society(HFES)

- HFES Europe Chapter(HFESヨーロッパ支部)

- International Academy of Ergonomics(IAE)

- Human Systems Integration Information Analysis Center(HSIIAC)

- Special Interest Group on Computer-Human Interaction(SIGCHI) ACMのSIGの1つ

- Systems, Man, and Cybernetics Society IEEEの分科会

- Division of Applied Experimental and Engineering Psychology(Division 21) アメリカ心理学会の分科会

- Human Factors Technical Committee SAEの委員会

- Virtual Reality and Human Factors Applications for Improving Safety(2005-2009) - ヨーロッパで行われている研究プロジェクト。バーチャルリアリティと人間工学を応用して工場などでの安全性を高めることを目的としている。

- NASA Ames human factors technical areas and projects