ウルミ

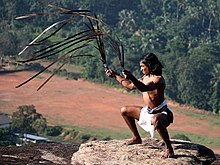

ウルミ、ウルーミ、ウルミー(ഉറുമി, urumi)は、インドの武術、カラリパヤットやガッカで使われる柔らかい鉄で作られた長剣(3フィート程の長さがある)である。

肉を切り裂くのに十分な鋭さを持っているが、タイトコイルのように巻きつくのに十分な柔らかさはない。南インドで発祥し、ケーララ州のマラバール海岸北部で盛んに行われており、インドでは叙事詩にも登場する。

北部カラリパヤットではウルミと呼ばれるが、南部カラリパヤットではチュッタバル(Chuttuval)と呼ばれる。チュッタバルはChuttu(コイル状)とvaal(剣)を意味するマラヤーラム語からきているコイルソードである。英語ではフレキシブルソード(Flexible Sword)と訳される他、スプリングソードに分類される。ガッカでは『Aara』と呼ばれる。

ウルミという言葉は「雷の音」の事だという。普段はベルトのように腰に巻きつけておき、有事の際には剣として遣うほか、火を付けて振り回したり、罠に使ったりと日本武術で言うと忍術的な遣い方もあるという。

インドだけでなく近隣の地域にもウルミや類似した武器が伝わっており、スリランカの伝統武術であるアンガンポラでは『Ethunu Kaduwa』と呼ばれる短いウルミを束ねた剣を使う。

参考文献

編集- 初見良昭『世界のマーシャルアーツ』