ウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュク

ウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュク(フランス語: Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 1814年1月27日 - 1879年9月17日)は、19世紀フランスの建築家、建築理論家。中世建築の修復、およびゴシック建築の構造合理主義的解釈で知られる。

ウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュク | |

|---|---|

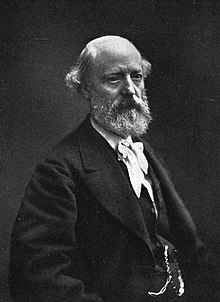

晩年のヴィオレ・ル・デュク | |

| 生誕 |

1814年1月27日 現在のパリ2区 1 Rue Chabanais |

| 死没 |

1879年9月17日(65歳没) |

| 国籍 | フランス |

| 職業 | 建築家、建築理論家 |

生涯

編集1814年にパリの裕福な家庭で生まれた。知識人を招いたサロンを開いていた母エリザベトや、その兄で美術評論家としてスタンダールやプロスペル・メリメらと交流のあった伯父ドレクリューズの存在もあり、幼い時から知的交流のあふれる教養的な家庭環境で育つ。絵画に早くから才能を示したが、フランスの正統的な建築教育機関エコール・デ・ボザールを「建築家を鋳型にはめ込むもの」と批判し、入学を拒否。その後はフランス各地を巡り、中世建築のデッサンなどに励む。また、デッサン学校で教授代理として教鞭を執る。

1836年にはデッサン学校の教え子とイタリアを旅行した。古典建築の傑作を賞賛するも、古典様式をフランスの風土や慣習を考慮せず無批判に再現しようとするボザールの姿勢に改めて疑問を持つようになる。そして改めて、母国では無視されている中世ゴシック建築への敬愛を深めていく。その後、メリメの推薦により古建築の修復に関わるようになり、1840年からのラ・マドレーヌ教会堂の修復を手始めに、パリのサント・シャペル、ノートルダム、アミアン、ルーアンの大聖堂など多くのロマネスクやゴシックの教会堂、城館の修復、復興に携わった[1]。修復の傍ら、その経験をもとに『中世建築辞典』(1854-1868年)を著している。1863年にはボザールの教授になるも学生や教授らとの意見の対立により辞任。その後発表した『建築講話』(1862-1872年)において自らの建築理論を展開した。1879年、スイスのローザンヌにあった自邸「ラ・ヴェデット」にて死去。

修復した主な建築

編集ヴェズレーのラ・マドレーヌ教会堂

編集ヴィオレ・ル・デュクが最初に修復を行った建築である。長年の破壊行為や放置による劣化に加え、ロマネスク建築からゴシック建築への過渡期の建築であり、身廊の側壁を支えるはずの側廊の2階部分(トリビューン)がないなどの構造的欠陥を持っていたため、側壁が外側に開いてきているという危機的状況にあった。歴史的記念物総監であったメリメからの依頼で修復が始まる。

ヴィオレ・ル・デュクは教会堂の構造的欠陥を実測調査により把握し、身廊の天井と飛梁を仮枠で支えた上で、危機的状態にあった箇所を修復していった。1859年に修復は完了する。正式な建築教育を受けていないまま修復現場に投げ出された彼にとってこの最初の修復作業は構造分析の重要性を認識させ、同時にゴシック建築においてはすべての部位が相互で構造的に対応しあって全体を構築していることを確信させた。これは構造合理主義理論の確立へとつながっていく。

パリのノートル・ダム大聖堂

編集現在もパリの象徴となっているノートルダム大聖堂は、12世紀に始まった建設以来フランスの歴史を物語る多くの儀式が執り行われ人々に親しまれてきた。しかし、18世紀には、流行を気取った悪質な改築やフランス革命による激動を経て、廃墟と化してしまった。彫像は打ち壊され、教会の歴史を語る装飾も剥ぎ取られた。ヴィクトル・ユーゴーは『ノートルダム・ド・パリ』で、大聖堂の復興運動の意義を国民に訴え、国の修復決定に大きく寄与した。

ヴィオレ・ル・デュクは、サント・シャペルの修復で出会ったジャン・バティスト・ラシュスと共同で設計コンペに修復計画案を提出した。ラ・マドレーヌ教会堂の修復の進捗を喜んでいたメリメが歴史的記念物委員会の有力メンバーであったこともあり、二人の案は一等となり1845年には修復工事が始まった。計画案には修復における建築家のあるべき姿勢として十分に慎重を期すべきと書かれており、修復計画自体も控えめなものだった。しかし工事が始まるとその内容はエスカレートしていき、1857年のラシュスの死去以降はそれが顕著になってくる。当時のカトリック教会は、大聖堂を歴史的記念物として復元するだけでなくより美しく飾り立てることで教会の復興を示したいと要求していた。この声を背景に、ヴィオレ・ル・デュクは、失われていた尖塔の復元を決定する。彼は、残っていた尖塔のデッサンを発展させて、以前よりも10メートルほど尖塔を高くし、また尖塔基部の周囲に福音史家と十二使徒の彫像を付加したのである。これは大幅な現状変更であり、また彫像のモデルがヴィオレ・ル・デュク自身や工事に携わったスタッフたちなどであったことが、その後大々的に批判を浴びた。計画案で示されていた控えめな姿勢が論理的に説明されていたがゆえに非難は大きかった。このことは、歴史的建築の修復において、正確な復元に拘泥することなく、建築としての機能を重視しようとした彼の建築に対する機能主義的側面を示している。

ピエールフォン城

編集ヴァロワ地方のほぼ中央に位置するピエールフォンは古くから軍事拠点として重要視され、オルレアン公ルイによって本格的な防備城塞が建てられた。1411年にはブルゴーニュ人の攻撃を守り抜いたという記録が残っているが、その後焼き討ちなどの破壊が続き、ルイ13世は反乱貴族の拠点となるのを恐れ、ついに城の破壊を命じた。幸いこの解体工事は中断されたが、大々的な破壊によって城は廃墟と化した。18世紀には廃墟と化したその姿がロマン主義者らの間で人気となり、離宮として使うことを表明したナポレオン3世により1857年にヴィオレ・ル・デュクに修復が命じられた。

ナポレオン三世の当初の理想は、廃墟を眺めながらの別荘暮らしができるという程度の修復だった。そのため、天守と櫓のいくつかを修復し、あとは廃墟のままで残すという予定だった。しかし、修復工事が始まると、その内容はエスカレートしていく。1860年には外観を全て復元することになり、1862年には外観だけでなく内装も含めて完全な離宮として装飾を施すこととなった。工事は普仏戦争敗北による第二帝政の終焉により一時中断するが再開され、ヴィオレ・ル・デュクの死後の1885年に現在の形に完成した。

残っているものの少ない中世の城郭建築として、ピエールフォンは貴重な存在だった。皇帝夫妻の住宅建築としてではなく、歴史的記念物としての慎重な復元がなされていたなら重要な遺産となっただろう。そのため、ヴィオレ・ル・デュクによる修復は長年批判を浴び、考古学者らの最大の攻撃対象となった。他方、住宅建築としては成功していたと言える。北西翼部に皇后ウジェニーのための舞踏会場として作られた「女性勇士の間」は彼が力を入れていた部分で、皇后を中心に彼女の友人たちをモデルにした九体の女性勇士像や、内部装飾が美しい。それらは中世建築の復元の域を超えており、新しい時代を予告するような創造性に富んでいる。壁面の様式化された花模様や、家具のデザインはウィリアム・モリスやアール・ヌーヴォーの先駆をなすものと言える。ピエールフォン城の修復は過去の貴重な遺構を破壊したとして大きく批判されたが、中世建築の復元に留まらず新しい建築の姿を模索したヴィオレ・ル・デュクの姿を示している。

サン・ドゥニ・ド・レストレ教会堂

編集数々の中世建築の修復を行う傍ら、ヴィオレ・ル・デュクは新しい教会堂の設計も行っている。サン・ドゥニ修道院付属教会堂の修復を行っていた彼は、1860年に同地小教区の教会堂であるサン・ドゥニ・ド・レストレ教会堂の設計を頼まれた。この教会堂はサン・ドニ大聖堂の西正面の一直線上に位置している。当時の教会は、祭壇を日の昇る方角にするため教会正面は西向きに作られるのが一般的であったが、ヴィオレ・ル・デュクは、サン・ドニ大聖堂の方角を向くようにするため大胆にも教会堂の正面を東向きにした。地下聖堂の建設や暖房の導入なども行い、工事は1865年には完了した。

様式としては、ネオ・ゴシック様式に分類される。しかしゴシック建築の特徴である交差リブを用いておらず、身廊を扁平な交差ヴォールト天井で仕上げるなど、ヴィオレ・ル・デュクが最初に修復したヴェズレーのラ・マドレーヌ教会堂のようなロマネスクの様式が見られる。交差ヴォールトを形成する横断アーチも身廊のピアの柱頭の突き出た部分から始まっており、ゴシック建築に見られるような垂直性は感じることができない。また、内部装飾は植物などをモチーフにした近代的なもので、ロマネスクともゴシックとも異なる。以上のことからも、この教会堂はヴィオレ・ル・デュクが自身の考えに基づいて独創的に作り上げた合理的建築と言える。彼は、ゴシック建築を合理的建築として解釈したものの無批判に受け入れはせず、自身の生きた19世紀という時代に適合させることで、19世紀にふさわしい新しい建築様式を作り出そうとしていたのである。

建築論

編集構造合理主義理論

編集ヴィオレ・ル・デュクは、ゴシック建築をすべて力学的に説明することを試み、ゴシック宗教建築の最大の特徴である交差リブの構造的な重要性を示した。その理論的説明はその隅々に及び、ピナクルや控壁に至るまですべての部位の存在に理論的整合性が与えられた。これが彼の確立した構造合理主義理論である。このことにより、ゴシック建築は、それまで重要視されていた古典建築と同等の地位を獲得したと言えよう。啓蒙思想の広まりや科学の発展などを背景に、当時の新古典主義建築は二つの方向性に分裂していた。一方は、考古学的に過去の建築様式を正確に再現していこうとするものであり、もう一方は古典建築の合理的解釈に基づき建築のあるべき姿を追い求めていこうとするものである。ヴィオレ・ル・デュクは、構造的合理主義理論によって両者の分裂を統合し、建築における理想的な姿と、理想とするべき過去の遺構とを一致させようとした。その具現化こそが中世ゴシック建築であった。

新しい建築材料「鉄」

編集19世紀当時新しい建築材料として使われ始めていた鉄の利用を認めている点もヴィオレ・ル・デュクの建築論の特徴の一つである。彼はゴシック建築への合理的解釈を広げ、合理的建築こそが良い建築なのであり、19世紀の建築も合理的建築を目指さなければならないとした。彼は中世ゴシック建築の研究をしていたが決して懐古主義者ではなく、過去と現在の建築の目指すべきものの違いを認識していた。その上で彼はその違いを材料の違いに求め、新しい材料である鉄を目指すべき新しい建築の材料として重要視した。『建築講話』第二巻には鉄を用いた理想的建築の例が提示されている。

批判

編集建築理論に対して

編集ヴィオレ・ル・デュクの建築理論に対する批判は多く分けて以下の2つの議論から成り立っている。第一の論点は、ゴシック建築の交差リブは彼が主張するほどの構造的役割を持ってはいないのではないかという点である。これは、その後の戦災がある程度答えを出した。砲弾による攻撃を受けて交差リブが破壊されたとしても、ヴォールト天井が落下しない場合があることが分かったのである。第二の論点は、たとえゴシック建築を合理的に解釈できたとしても、実際にそれらの建設を行った中世の職人たちがそれほどまでに合理的な考えを持っていたとは言えないのではないかという論点である。これも近年の文献研究によって明らかになってきた。建設当時の職人たちは決して合理的とは言えない比例論を用いるなどしながら建設を行っていたのである。以上のことから、ヴィオレ・ル・デュクの理論が修正を迫られたことは確かである。

影響

編集前述のような批判があるのは確かであるが、ヴィオレ・ル・デュクが近代建築家たちに与えた影響はとても大きい。ゴシック建築の合理的解釈に出発して建築そのものに合理性を追求するようになり、また機能主義的に建築の有用性を重視した彼の理論はアール・ヌーヴォーの建築家だけでなく、20世紀の建築家たちに多大なインスピレーションを与えた。革新的な材料を用いた新しい建築のあり方を模索し、古典主義建築家たちが賛美してきた歴史様式からの脱皮を目指し、また建築の機能美を追求しようとした彼ら近代建築家たちにとって、ヴィオレ・ル・デュクの建築理論はその先駆を行くものとして高く評価されたのである。

脚注

編集- ^ “ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説”. コトバンク. 2018年8月3日閲覧。

参考文献

編集- 鈴木博之『建築の世紀末』東京:晶文社、1977年。ISBN 4794937229。 NCID BN00561590。

- ヴィオレ・ル・デュク、飯田喜四郎 訳『建築講話』東京:中央公論美術出版、1986年。ISBN 4805504994。 NCID BN00198107。

- 『建築講話 Ⅱ』飯田喜四郎・黒岩俊介 訳、中央公論美術出版、2024年。ISBN 4805508574

- ペウズナー、ニコラウス (Pevsner, Nikolaus, Sir)、鈴木博之 訳『ラスキンとヴィオレ・ル・デュク:ゴシック建築評価における英国性とフランス性』中央公論美術出版、1990年。ISBN 4805501928。 NCID BN04532481。

- 原題『Ruskin and Viollet-le-Duc : Englishness and Frenchness in the appreciation of Gothic architecture』

- 羽生修二『ヴィオレ・ル・デュク:歴史再生のラショナリスト』東京:鹿島出版会〈SD選書〉、1992年。ISBN 4306052184。 NCID BN08328997。

- 西田雅嗣『ヨーロッパ建築史』京都:昭和堂、1998年。ISBN 4812298016。 NCID BA36163689。