アモバルビタール

アモバルビタール (Amobarbital)、またはアミタール (amytal) は、バルビツール酸系の催眠/鎮静剤である。中枢神経を全体的に抑制する作用を示す。商品名はイソミタールなど。

| |

| データベースID | |

|---|---|

| ATCコード | N05CA02 (WHO) |

| KEGG | D00555 |

| 化学的データ | |

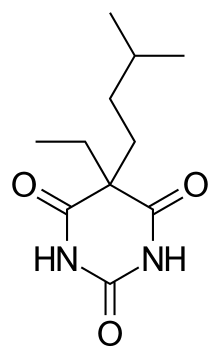

| 化学式 | C11H18N2O3 |

| 分子量 | 226.28 g·mol−1 |

バルビツール酸系は睡眠薬用途では、現在ではより安全なベンゾジアゼピン系に置き換えられた[1]。連用により薬物依存症、急激な量の減少により離脱症状を生じることがある[2]。向精神薬に関する条約のスケジュールIIIに指定されている。麻薬及び向精神薬取締法の第二種向精神薬である。

特徴と作用

編集不眠症や、精神病患者の鎮静を目的としても使われることがある。医師・薬剤師が、通称イソブロと称するイソミタールとブロムワレリル尿素(ブロバリン)を配合処方することがある。しかし、特に睡眠薬といった用途では、現在ではより安全なベンゾジアゼピン系に置き換えられた[1]。

最高血中濃度到達時間は2〜4時間、消失半減期は16~24時間の中間時間作用型である。

脳全体の神経を鎮める作用があるため、鎮静・催眠作用のほか抗痙攣作用もあるほか、レム睡眠を抑制する働きもあることが知られた。レム睡眠を抑制する働きは、悪夢などの症状を減らしたり、より深い睡眠を得ることができる。

用法

編集不眠症には、アモバルビタールとして、通常成人1日0.1 - 0.3gを就寝前に経口服用する。不安緊張状態の鎮静には、アモバルビタールとして、通常成人1日0.1 - 0.2gを2 - 3回に分割経口服用する。なお、年齢、症状により適宜増減する(2008年現在、すでに錠剤は廃止されており、粉剤のみが存在している)。

ガイドライン

編集2012年の日本うつ病学会のうつ病の診療ガイドラインでは、ベゲタミンを含むバルビツール製剤は推奨されない治療に分類され、極力処方を回避すべきであるとしている[4]。2013年の日本睡眠学会による睡眠薬のガイドラインでは、バルビツール酸系は深刻な副作用が多く、現在はほとんど用いられない、と勧告されている[5]。

副作用

編集最も一般的なのは服用直後のふらつきやめまい、健忘や翌日への持ち越し(眠気、倦怠感)、依存性の形成である。非常にまれであるが、重い皮膚症状を起こす可能性があることが報告されている。

日本では2017年3月に「重大な副作用」の項に、連用により薬物依存症を生じることがあるので用量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため関係機関に通達がなされた[2]。

社会と文化

編集アモバルビタール塩(Sodium Amytal)は、自白薬としての使用を行った人により、全く起こらなかった出来事を思い出させる作用があるとして悪評がもたらされた[要出典]。アモバルビタール塩はマイケル・ジャクソンの1993年の訴訟でも用いられ話題となった[6]。

出典

編集- ^ a b 世界保健機関 (1994) (pdf). Lexicon of alchol and drug term. World Health Organization. pp. 18-19. ISBN 92-4-154468-6 (HTML版 introductionが省略されている)

- ^ a b 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長『催眠鎮静薬、抗不安薬及び抗てんかん薬の「使用上の注意」改訂の周知について (薬生安発0321第2号)』(pdf)(プレスリリース)。2017年3月25日閲覧。、および、“使用上の注意改訂情報(平成29年3月21日指示分)”. 医薬品医療機器総合機構 (2017年3月21日). 2017年3月25日閲覧。

- ^ 東京化学同人 編『化学大辞典』(1版)、1989年、91-92頁。ISBN 9784807903238。

- ^ 日本うつ病学会、気分障害のガイドライン作成委員会『日本うつ病学会治療ガイドライン II.大うつ病性障害2012 Ver.1 (pdf)』(レポート)(2012 Ver.1版)、日本うつ病学会、気分障害のガイドライン作成委員会、2012年7月26日、16-17、37頁。2013年1月1日閲覧。

- ^ 厚生労働科学研究班および日本睡眠学会ワーキンググループ編、気分障害のガイドライン作成委員会「Q1 睡眠薬によって効果も違うのですか?」『睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドラインー出口を見据えた不眠医療マニュアル (pdf)』(レポート)(改訂(医療従事者向けの記述が削除された)版)、日本うつ病学会、気分障害のガイドライン作成委員会、2013年10月22日(原著2013年6月25日)。2014年3月20日閲覧。

- ^ “Seeking the truth about false memory”. Times Online (2004年1月8日). 2011年9月25日閲覧。[リンク切れ]