アジア通貨危機

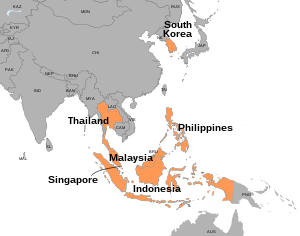

アジア通貨危機(アジアつうかきき、英語: Asian Financial Crisis)とは、1997年7月タイのバーツ暴落に始まった、アジアの中でもドルペッグ制を採用していたフィリピン・大韓民国・シンガポール・マレーシア・インドネシア各国にも波及し、これらの国家では、外貨準備不足な中での為替下落による「自国通貨で見た対外債務の急激な増加」によるデフォルト(債務不履行)危機・外資の大量かつ急激な国外への資本逃避(キャピタルフライト)が起きた出来事。その他の東アジア、東南アジアの各国経済に大きな悪影響を及ぼした[1][2][3][4]。

タイの輸出が伸び悩みだしても、バーツ高が進行したことに対して、「経済情勢と通貨価値が大きく乖離している、通貨価値が高くなり過ぎている」と見なされ、1997年5月中旬からヘッジファンドの機関投資家によるタイ・バーツの大量の空売りを受けたことにある[1][3]。

アジア通貨危機は、狭義にはアジア各国における「自国通貨の為替レート暴落」のみを指すが、広義には、これによって起こった金融危機(アジア金融危機)を含む経済危機を指す。

これによってタイ・インドネシア・韓国は、経済に大きな打撃を受け、IMF管理に入った[1]。マレーシア・フィリピン・香港はある程度の打撃を被った。中華人民共和国と中華民国は直接の影響はなかったものの、前述の国々から間接的な影響を受けた。

日本に関しては、融資の焦げ付きが多発し、金融危機の原因の一つとなった。そして1998年(平成10年)9月の日本銀行政策金利引き下げ、10月7 - 8日の日本円急騰(2日間で20円の急騰)、10月23日に日本長期信用銀行の破綻と国有化、12月13日に日本債券信用銀行の国有化へと繋がる一連の金融不安の遠因となった。

また、新興国における通貨不安はアジアに留まらず、1998年8月17日からのロシア通貨危機、1999年1月ブラジル通貨危機など、その他の経済圏でも同様の混乱を招いた。

ただし、1998年からの経済回復は迅速であり、金融システムの崩壊などは起こらなかった。

経緯

編集日本、中華民国、フィリピンを除くアジアのほとんどの国家は、米ドルと自国通貨の為替レートを固定する「ドルペッグ制」を採用していた。それまではドル安の状態で、比較的通貨の相場は安定していた。また欧米諸国は、固定相場制の中で金利を高めに誘導し、利ざやを求める外国資本の流入を促すことで資本を蓄積していた。一方でアジアは、輸出需要で経済成長するという成長システムを採用していた。中でもタイは、このパターンの典型的な成長システムであり、慢性的な経常赤字であった。

またアジアの国際分業体制は、1992年以降の中国改革開放政策の推進により構造的な変化が生じていた。そのため東南アジアに展開していた日系、欧米系企業の多くが、当時人件費の安かった中国本土への生産シフトを強めていた。

1995年以降、アメリカ合衆国の長期景気回復による経常収支赤字下の経済政策として「強いドル政策」が採用され、アメリカ合衆国ドルが高めに推移するようになった。これに連動する形で、アジア各国の通貨が上昇(増価)し、その結果アジア諸国の輸出は伸び悩む展開となった。これらの国々に資本を投じていた投資家らは、経済成長の持続可能性に疑問を抱くようになった。

欧米のヘッジファンドは、アジアの経済状況と為替レートの評価にズレが生じ、結果として自国通貨が過大評価され始めていると考えた。そこで過大評価された通貨に空売りを仕掛け、安くなったところで買い戻す戦略に出た。1992年にイギリスで起こしたポンド危機と類似的なスキームだった。

各国の通貨はヘッジファンドの思惑通りに大暴落し、各国の金融当局は下落する自国通貨を買い支えることが出来なかった。その後、アジア各国の為替レートは、変動相場制を導入した。

各国での状況

編集1997年7月のタイ・バーツ暴落の影響を受けた一連の通貨・経済危機は、インドネシア、韓国などへ伝染し、アジア地域経済全体を巻き込む未曾有の経済危機となった。これらの国々の経済は高成長を続けていた状態かは急激に悪化し、翌1998年は各国ともに大幅なマイナス成長となった(タイ▲10.5%、インドネシア▲13.1%、韓国▲6.7%)[5]。1998年には五つの国と地域がマイナス成長を記録し、アジア経済全体でマイナス0.1 %成長にまで落ち込んだ(同年中も高成長だった中国を除いた、アジア経済全体だとマイナス4.9 %成長であった)[6]。

タイ

編集タイは1993年にオフショア市場を開設した。1990年代のタイ経済は、それまで年間平均経済成長率9%を記録していたが、1996年に入るとその成長も伸び悩みを見せ始めていた。この年、タイは初めて貿易収支が赤字に転じた。1997年5月14日、15日にヘッジファンドがバーツ(以下฿)を売り浴びせる動きが出た。これに対して、タイ銀行は通貨引き下げを阻止するため外貨準備を切り崩して買い支え、バーツのオーバーナイト借入レートを25 - 3,000 %に高めるなどの非常手段を用いて対抗した。

同年6月30日には、当時の首相、チャワリット・ヨンチャイユットが通貨切り下げをしない(ヘッジファンドの攻撃に対する勝利宣言)をしたものの、再びヘッジファンドによる空売り攻勢が始まり、同年7月2日にバーツとドルのペッグ制は終わりを告げ、変動相場制に移行した。

それまでの24.5 ฿/$だった為替レートが一気に29 ฿/$台にまで下がった。このため国際通貨基金 (IMF) などは同年8月11日、20日の2回に分けて172億ドル[7] の救済を行った。1998年1月には、最低の56 ฿/$台を記録する。タイ中央銀行が必死に自国通貨を買い支えるべく奮闘しながら果たせなかった様を指して「血塗れのバーツ」とも呼ばれる。

信用を失ったバーツの下落は止まらず、為替レートは危機前24.5 ฿/$だったが半年後には50 ฿/$を下回った。この後、タイ証券取引所(SET)の時価総額指数であるSET指数は357.13(1997年の最高値は858.97、史上最高値は1994年の1753.73)まで下落し、翌年には危機後最安値である207.31(史上最高値の11.8 %)を記録した。

それまで対外資金によってファイナンスされていた不動産バブルの崩壊に加え、IMFが融資条件として課した政府支出の削減と利子率の引き上げが、景気後退期における総需要の更なる減少を招いたこともあり、それまで好景気を謳歌していたタイ経済はあっという間に崩壊し、タイでは企業の倒産・リストラが相次ぎ失業者が街に溢れかえった。

タイの通貨の変動を受けてバーツ経済圏にある、ミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジアも少なからず打撃を受けた。

IMFは40億ドル、世界銀行は15億ドル、アジア開発銀行は12億ドルの支援を行った。このほか、二国間支援として日本は40億ドル表明しアジア諸国へも二国間支援への働きかけを行い、二国間支援総額として105億ドルが支援された[8]。

マレーシア

編集1990年にオフショア市場を開設したマレーシアは、1997年までにGDP(国内総生産)の6%にも及ぶ膨大な借金を抱えていた。同年7月にはマレーシアの通貨リンギットがヘッジファンドによる空売りの打撃を受け、同年8月17日、管理された変動相場制(事実上の固定相場制)から変動相場制へ移行した。

1997年始めに1ドル=2.5リンギット程度だったレートが年末には1ドル=5リンギット程度と50%減価した。これを受けS&P(スタンダード・アンド・プアーズ)の国債格付けが下がった。1週間後には、マレーシア最大のメイバンクの格付けが下げられ、同じ日にクアラルンプール証券取引所は1993年以来の最大の856ポイントもの落ち込みを記録した。

同年10月2日には再びリンギットが下落し、マハティール・ビン・モハマド首相は資産のコントロールを発表した。しかし、マハティール首相が経済建て直しのため道路・鉄道開発、パイプライン計画を発表した同年の暮れには再三のリンギット値下がりがあった。

翌年の1998年9月、リンギットはドルペッグ制へ移行し、1ドル=3.8リンギットとなった。

再生計画にもかかわらず1998年度は経済が落ち込み、建設業は23.5%、工業は9%、農業は5.9%落ち込み、GDP は実に6.5%下がった。

インドネシア

編集インドネシアは金融情勢も良好で200億ドル以上の外貨準備、90億ドル以上の貿易黒字を維持し、タイと違い緩やかなインフレーションを見せていたため、アジア通貨危機が始まった当初は影響をさして受けなかった。それどころか、インドネシアの企業はドル建てで資金調達をしていたため、ドルが上昇した時は逆にプラスに作用した。

しかし、1997年7月にタイがバーツを変動相場制へ移行したとき、インドネシアの通貨局が為替介入し、ルピアのレートを8%から12%に固定するとルピアは危機に見舞われた。同年8月にはルピアは変動相場制へ移行するが、これがルピアの値下がりを早めた。法人負債がかさんでいることに、ルピアの激しい空売りなどに不安感があり、さらに下がり続け、同年9月にはジャカルタ証券取引所が史上最低を記録した。これにより格付け団体ムーディーズは、インドネシアの株のグレードを下げた。

同年10月31日、IMF、世界銀行、アジア開発銀行は総額230億ドルの支援を約束し、翌11月1日には、第二線準備としては日本(50億ドル)、シンガポール、米国などを含む162億ドルの枠組みが決定された(第二線準備については結局使用されなかった)。

このほか、日本は単独でも11月の為替介入にも協力、翌1998年6月には日本輸出入銀行(現:国際協力銀行)を通じてツー・ステップ・ローン10億ドルを即時実行した。1999年2月には「新宮澤構想」の一環として総額24億ドルの信用供与を決定し、インドネシアへの金融支援に取り組んだ。この「新宮澤構想」によって世界銀行、アジア開発銀行も追加支援の姿勢を打ち出すことになったという[8]。

夏に始まった通貨危機がインドネシアでは11月に波及したのは、インドネシアの企業が夏期収支報告書を見てから初めて対策を採ったからだと言われる。インドネシアの企業はドル建てで負債を建てていたため、ルピア相場から見て借金が高くなり、さらにルピア相場が落ちることを恐れてドルを買い込んだ。

この結果、通貨危機はインドネシア国内にインフレーションを起こし、急激な食品価格の上昇とそれに対する暴動を招いた。また、アチェ、東ティモール、西パプアなど反政府的な地域でも政府に対する反政府運動が激化した。

32年に渡り独裁者としてインドネシアを支配していたスハルト大統領は、インドネシア銀行の最高責任者を解任した。しかし事態は一向に収まらず、結局スハルトは辞職し、ハビビが新大統領に就任した。

フィリピン

編集1997年のヘッジファンドによるタイ・バーツの空売り開始により、フィリピン共和国政府は同年5月にフィリピン中央銀行の公定歩合を1.25%まで上げた。同年の6月19日には、さらに2ポイント引き上げた。タイ政府が同年7月2日、バーツに変動相場制を導入すると、逆に自国通貨であるフィリピン・ペソを守るため、翌日物金利(overnight rate)を15%から24%まで上げた。

結局1998年3月にはフィリピン・ペソが変動相場制に移行したが[9]、その結果としてペソの暴落(対米ドルで危機前の6割程度に下落)に見舞われ、同年9月には同国のフラッグ・キャリアであるフィリピン航空が全面運行停止に追い込まれるなど、同国経済に大きな悪影響を与えた。

韓国

編集大韓民国はマクロ経済のファンダメンタルズが十分であったが、一方で金融部門では不良債権を抱えてしまった。過剰な借金は経営判断で大きなミスを招き、経営交代を招いた。1997年1月の韓宝鉄鋼(現:現代製鉄)破綻を契機として、特殊鋼製造を中核事業とする三美グループが倒産するなどの状況となった。市場に異変を感じた格付け機関のムーディーズは、同年7月に韓国の格付けをA1からA3まで落とした。同年10月22日に起亜自動車が法定管理を申請すると、ムーディーズのみでなく他社も韓国の国家信用格付けを下方修正した。財閥の破綻と株価暴落などから外資の引き上げに至り、韓国中央銀行の外貨準備が減少。11月21日に韓国政府が国際通貨基金(IMF)へ救済を要請する事態となった。

IMFによる韓国支援プログラムは12月4日に決定されたが、韓国ウォンの安定には至らなかった。 追加支援としてG7先進国とIMF協調の下で、12月24日に韓国に対する金融支援パッケージが組まれたことで韓国の危機は回避された。韓国が通貨危機に際して12月4日にIMFと合意した金融支援は総額580億ドル。このうち実際に支援が実施されたのは国際通貨基金の210億ドル、世界銀行の100億ドル、アジア開発銀行の40億ドル。これに加え、第二線準備として230億ドルが準備され、日本はその中で最大の100億ドルをコミットした[11]。結局、第二線準備金は使用されることはなく貸し出されることはなかった[12][13]。

ソウル証券取引所は、同年11月7日に4%も落ち込み、翌日には一日の株価変動としては史上最大の7%の下落を記録した。国際通貨基金に韓国が救済を申請したのが1997年11月21日で、この後IMFがしっかりとした再建を行うかどうかの不安感も災して、11月24日には、さらに7.2%落ち込んだ。12月12日時点で韓国の抱えていた民間短期対外債務残高は320億ドル、その借入先の内訳は日本が118億ドル、ヨーロッパ全体で118億ドル、アメリカ合衆国で42億ドルであったとされる[8]。

そして同年末に韓国はデフォルト寸前の状況にまで追い込まれた。これによりIMFが韓国の経済に介入し、現代グループなど一部の財閥解体が行われた。先に述べた日米欧の民間銀行に対する債務返済繰り延べ(リスケジューリング)の成否が、まさに韓国の国家破産を回避できるかどうかの鍵を握っていた。

日本国政府は、邦銀に対して返済繰り延べの説得に奔走し、混乱する金融市場の中で邦銀の合意を取り付け、1998年1月29日には、日米欧民間銀行団の短期債務繰り延べ交渉を妥結に導いた。これは市場に大きな安堵感を与え、1月29日に1ドル=1,678ウォンであった為替レートは翌1月30日には1,524ウォンまで値を戻した。

なおIMFは、韓国に対し救済融資をする傍ら国債発行量に枠を定めた。しかし韓国銀行は「通貨安定証券」という名の事実上の国庫債券の発行に踏み切った[14]。この高い利払いにより、中央銀行は赤字決算に陥った[15]。

当時の大統領だった金泳三の後任となった金大中大統領によって海外からの証券投資に対する規制緩和がなされ、対外証券投資の流入が促進された。こうして韓国の国際収支は、安定を取り戻していった[8]。韓国では、1997年の経済危機は『朝鮮戦争以来、最大の国難』『IMF危機』と、呼ばれている。危機を受けて韓国における自殺率は大幅に上昇した。

原因分析

編集改革が必要だったにもかかわらず、問題の先送りが事態を大きくした原因だったのではと、ETV特集2002アジア通貨危機の真相2にて姜慶植が分析している。

姜慶植は金泳三政権での経済担当であったが、金大中政権が開催した「IMF危機事態の責任」を問う国会聴聞会でにおいては「日本系の金融機関が、日本国内の予想外の金融事情から短期債権の満期延長を拒否し、1997年11月~12月に急に70億ドルを回収していったのが金融危機をもたらした原因だ」と決めつけ、「それを予測出来なかったのは当たり前で自分たち金融当局には直接の責任は無い」と主張した。この主張に対し、前政権を追及したかった金大中政権は、欧米系金融機関が資金を引き揚げたのに対し、日本系金融機関は、最後まで韓国金融機関への協調融資に応じていたと明らかにし、激しく非難した[16]。

中国

編集中国では外国企業の進出が多く、金融システムにも問題があったにもかかわらず、国内全体の預金がほとんど国内口座にあったうえ厳しい規制があったため、あまり影響を受けなかったと推測される。

特に海外移入資本は無論のこと、国内資本の自由な移動も規制されている段階であったほか、外国為替(元相場)が事実上のドルペッグであったにもかかわらず、為替取引に関する「事前申請制」を採用していた事が大きい[17]。

当時、中国がいつ人民元の切り下げを行うかに多大な関心が集まっていたが、とうとう切り下げは行われなかった。このとき中国が切り下げを行っていれば、通貨危機はさらに拡大していた可能性もある。

しかし、1998年には成長率目標(保八)の8%を割ったことを受け、中国政府は内需拡大策として長期建設国債を大量発行して中国の高速道路網の整備など大規模な財政出動に踏み切った[18]。

香港とその後背にある広東省の金融危機を収束させた王岐山は中国国内で評価を高めた[19]。

香港

編集1997年当時の香港は同年7月に中国への返還を行ったばかりであり、香港ドルを米ドルに固定していた (7.8HK$/$)。香港ドルも、他の東南アジア各国と同じく同年10月に打撃を受けた。しかし香港金融管理局は、10億米ドル以上を投入し香港ドルを守り、変動相場制への移行を回避した。

香港の株式市場はますます不安定になり、同年10月20日から23日までの間にハンセン指数は23%まで下がった。同年8月までに翌日物金利 (overnight rate) は、8%から23%まで上げられた。

香港は単なるドルペッグ制ではなくカレンシーボード制といい、自国の金融政策を放棄し、香港ドル発行の際には「米ドルの裏付け」が必要であったためで、香港ドルの大量の売りがあると、香港ドルは米ドルへ交換され、結果的に市中に出回る香港ドルの流通量が少なくなり、翌日物金利が上昇し、金利上昇により、ヘッジファンドの空売りが耐えられなくなるためである。

アメリカ

編集アメリカ合衆国では1997年10月27日、アジア経済への不安から、ダウ・ジョーンズ工業平均株価は554ポイント (7.2%) の株価下落を記録した。ニューヨーク証券取引所はサーキットブレーカー制度が発動し、取引を停止した。アジア通貨危機は消費者信頼感指数の低下に繋がった。

日本

編集影響

編集日本では、経済恐慌などの危機は直ちに発生しなかったが、危機に際して東南アジアへの支援金の支出なども含め、相応の経済的打撃を被っている。当時アジアで最大の経済規模を持っており、アジア各国へも工業製品を輸出する産業の多かった日本は、それら各国の通貨危機の影響も少なからず被った。

当時の日本は既にバブル崩壊の影響が顕在化し金融危機が起きており、金融機関の財務状況はさらに悪化した[21]。後に『失われた10年』と呼ばれる時期に当たる。カンフル景気など漸く内需主導の回復が目指されていた日本経済だが、橋本龍太郎政権の新自由主義型改革が実施され[22]、アジア通貨危機の影響に加えて、緊縮財政、消費税5%増税の波が元々日本経済が抱えていた経済課題に合わさり、1998年には実質マイナス成長に転じ(就職氷河期、第2次平成不況、日本列島総不況)、以後、デフレーションが継続する[23]。1998年以降は自殺者も急増する[24]。

日本の支援

編集日本は、2年間にわたり国際機関やG7各国と協調し当初の危機対応において、二国間支援の主導的な役割を果たした。また、一時的な資金不足を補填する流動性支援のみならずODAを含む日本独自の政策的金融手段を総動員し長期の安定的な資金を供与してアジア各国の実体経済の回復と安定化に対して全力で取り組んだ。

中でも、IMF・世銀年次総会において発表された新宮澤構想は、アジア諸国の実体経済回復のための円借款・輸銀融資などによる中長期の資金支援を含む合計300億ドル規模の資金支援スキームを用意するものであり、一連の支援策の中でも最大級の物で、チェンマイ・イニシアティブに引き継がれた。この他にも、日本は、人材育成等環境整備のための専門家派遣、研修員受入などの技術協力や、食糧・医療品などの緊急支援および人道・医療・保健対策面での無償資金協力も行った(詳細は「外部リンク」参照)。

インドネシアに対してはメガワティ・スティアワティ・スカルノプトゥリ大統領からの支援要請に答えるかたちで、白石隆京都大学教授、浅沼信爾一橋大学教授、伊藤隆敏東京大学教授らが、経済政策支援プロジェクトに参加して助言にあたった。

総評

編集アジア通貨危機は、関連諸国の経済に大きなダメージを与えただけでなく、インドネシアやタイでは政権失脚の原因ともなった。特に注目されたのは、世界からの借り入れが、国家的な危機を引き起こした点である。公的債務か民間の債務かを問わず、海外の短期的な資金に頼るリスクが浮き彫りになった[25]。そのため、海外資本のヘッジファンドや IMF に対して反感を抱く者もあらわれた。

アジア経済に対する不安感からユーロダラーは「質への逃避」を起こし、ことごとくアメリカへ回帰。新興市場への不信感からロシア財政危機、ブラジル危機をも招いた。

一方、同通貨危機の影響をさほど受けなかった中国やインドが、アジア地域の魅力的な投資対象として台頭する流れも生んだ。中国やインドは無条件に貿易や金融を自由化せず、政府の介入と自由化の混合的な戦略をとったことが成功要因であったという説がある[26]。

この通貨危機の教訓から、関連諸国は民間の対外借り入れにも慎重になり、成長に必要な資金を国内貯蓄でまかなう姿勢を強めた。結果としてアジア各国は、この通貨危機を経て外からの経済ショックに対する抵抗力を高めた[27]。

アジア諸国では外国からの資本導入にあたり、IMF の推進してきた資本移動の自由化の下で、比較的短期の物を導入していたことも、問題拡大に繋がったと指摘されている。経済的に不安が生じた場合に流動性の高い資本が急速に流出し、傷口を広げたとされる。

アジアの途上国では高成長を背景に高金利政策を採用していた一方で、90年バブルの崩壊以降のアメリカと日本の政策金利は極めて低利水準であった。アジア各国は国際金融資本市場から短期資金を融通し、それを国内向けの資金にスワップ(長短金利スワップ)することは、為替変動リスクを考慮した上でも自国の民族資本による投資よりも有利であった。

しかし、そんな時に、アジア通貨危機が発生し、為替リスクの急騰と途上国向け短期金利が高騰した。アジア各国では長期資金が急速に枯渇し、アジア国内から海外に資金逃避をもたらした[28]。加えて IMF が融資の条件として景気後退期に緊縮財政や高金利政策を課したことがアジア通貨危機をより深刻なものとしたとの評価もある。

東南アジア諸国の経済成長システムが、1990年代のアメリカ経済成長システムと著しく似通っていたのが、根本的な危機の要因であるとの評価もある。同じ投資過熱を起こす国であるなら、より信用のあるアメリカへと資本が逃避することになるため、東南アジア諸国の成長システムは経済のバランシング(見えざる手)により破壊されることになったとの見解もある。

金融政策面ではアジア各国が事実上の固定相場制を採用していながら、各国独自の経済状況に合わせた金融政策と自由な資本移動を追求した結果としての国際金融のトリレンマの破綻が、典型的に大規模で非対称の通貨投機を招いたと分析されている[29]。中国が通貨攻撃の直接的影響を免れたのはトリレンマの理論上整合的であり、資本の自由移動を厳しく制限していたためである。

脚注

編集- ^ a b c 小項目事典,知恵蔵,百科事典マイペディア, 日本大百科全書(ニッポニカ),ブリタニカ国際大百科事典. “アジア通貨危機とは”. コトバンク. 2022年6月10日閲覧。

- ^ 日本放送協会. “ドル高に伴う通貨安 自国通貨の防衛 各国がどう対応しているのか解説|サクサク経済Q&A|NHK”. NHK NEWS WEB. 2024年5月6日閲覧。

- ^ a b “アジア通貨危機 | 公益財団法人 国際通貨研究所”. www.iima.or.jp. 2024年5月6日閲覧。

- ^ “アジア通貨危機の背景とその影響|日本総研”. 日本総研. 2024年5月6日閲覧。

- ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/04_hakusho/ODA2004/html/column/cl01014.htm

- ^ 三和総合研究所編 『30語でわかる日本経済』 日本経済新聞社〈日経ビジネス人文庫〉、2000年、249頁。

- ^ 対外経済政策総合サイト - タイ (Report). 経済産業省.

- ^ a b c d 論点1:アジア通貨危機発生時の我が国による支援は適時適切であったのか。 Archived 2008年10月12日, at the Wayback Machine.

- ^ ~新興国通貨の現状と今後の展望~ - 三井住友アセットマネジメント・2013年9月27日

- ^ OECD Date Suicide rates (Report). OECD. 2019. Chapt.1.6. doi:10.1787/a82f3459-en. 2020年7月27日閲覧。

- ^ 第3章 アジア通貨危機とその伝播 - 内閣府経済社会総合研究所 (PDF) 51ページ

- ^ 「通貨危機後のアジア経済の動向について」シンポジウムにおける斉藤国雄IMFアジア・太平洋地域事務所長の発言(平成11年3月12日)“アーカイブされたコピー”. 2010年6月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年6月29日閲覧。

- ^ “アジア通貨危機後10年を考える”. JBIC TODAY (国際協力銀行). (2007-09). オリジナルの2012年10月20日時点におけるアーカイブ。.

- ^ 三橋貴明『韓国人がタブーにする韓国経済の真実』PHP研究所、2011年。ISBN 978-4569796611。

- ^ 室谷克実『日韓がタブーにする半島の歴史』新潮社、2010年。ISBN 978-4106103605。

- ^ 聴聞会証人尋問、姜慶植・元副首相らを厳しく追及 共同通信(1999/01/27)2017年10月9日閲覧

- ^ 柯 隆『中国における金融国際化へのロードマップ —資本移動の自由化と人民元為替相場の展望』(レポート)富士通総研、2001年12月。

- ^ “金融危機に対応する中国の強み”. 大和総研グループ. (2008年11月5日) 2019年10月19日閲覧。

- ^ “自見内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要”. 金融庁. (2010年9月23日) 2019年10月19日閲覧。

- ^ OECD Labour Force Statistics 2020, OECD, (2020), doi:10.1787/23083387

- ^ 小峰隆夫氏に聞く「平成の経済」停滞はなぜ長期化したか : 読売新聞

- ^ 金融恐慌~橋本龍太郎退陣から20年ーーあのとき新自由主義の総括が出来なかったのが痛かった : 広島瀬戸内新聞ニュース(社主:さとうしゅういち)

- ^ https://www.rieti.go.jp/jp/publications/rd/058.html

- ^ データで見る日本の自殺 - 日経サイエンス

- ^ 「アジア通貨危機から20年で浮かぶ課題」日本経済新聞、2017年7月1日

- ^ グローバル化と民主主義の両立は可能なのか 自由化・国際ルールと「有権者の意思」 | 読んでナットク経済学「キホンのき」 | 東洋経済オンライン

- ^ 「アジア通貨危機から20年で浮かぶ課題」日本経済新聞、2017年7月1日。同記事では、通貨危機を経てアジアの経済抵抗力が高まったため「2008年のリーマン・ショックではアジアも景気停滞を避けられなかったが、欧州のような危機的な状況には陥らなかった」としている。

- ^ 池田正雄「アジア通貨危機の歴史的意義」『研究紀要』第13巻、つくば国際大学、2007年、1-17頁、NAID 110006456856。

- ^ ロイター外国為替フォーラム、2012年9月26日 竹中正治(龍谷大学)

関連項目

編集- ポンド危機

- メキシコ通貨危機

- ロシア通貨危機

- 韓国通貨危機(2008年)

- アジア通貨基金 - チェンマイ・イニシアティブ

- ロングターム・キャピタル・マネジメント

- 国家が破産する日 - この経済現象を主題とした韓国映画

- 投機

- ヘッジファンド

外部リンク

編集- アジア通貨危機クロニクル

- 国際資本移動と通貨危機:アジア危機の再評価 『経済分析』(内閣府 経済社会総合研究所 刊行)

- 我が国のアジア通貨危機支援の政策評価 (PDFファイル)

- 外部評価「我が国のアジア通貨危機支援の政策評価」

- アジア通貨危機支援評価

- アジア通貨危機における日本の対応

- 『アジア通貨危機』 - コトバンク